この記事では、入院基本料の基準の1つである

「褥瘡対策の基準」

についてまとめています。

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

- 医療機関で、褥瘡対策や施設基準の管理を担当している

- 褥瘡対策委員会をやっているから、褥瘡チームは設置しなくてもいいよね?と思っている

- 厚生局における「適時調査」の予定がある

褥瘡対策の施設基準(入院基本料)

入院基本料を算定する保険医療機関は、褥瘡対策について、次の8つの基準を満たさなければなりません。

- 当該保険医療機関において、褥瘡対策が行われていること。

- 当該保険医療機関において、褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関する臨床経験を有する専任の看護職員から構成される褥瘡対策チームが設置されていること。

- 当該保険医療機関における日常生活の自立度が低い入院患者につき、別添6の別紙3を参考として褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、2.に掲げる専任の医師及び専任の看護職員が適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価を行うこと。ただし、当該医師及び当該看護職員が作成した診療計画に基づくものであれば、褥瘡対策の実施は、当該医師又は当該看護職員以外であっても差し支えない。また、様式については褥瘡に関する危険因子評価票と診療計画書が別添6の別紙3のように1つの様式ではなく、それぞれ独立した様式となっていても構わない。

-

褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項及び栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載すること。必要に応じて、薬剤師又は管理栄養士と連携し て、当該事項を記載すること。なお、診療所において、薬学的管理及び栄養管理を実施している場合について、当該事項を記載しておくことが望ましい。

-

栄養管理に関する事項については、栄養管理計画書をもって記載を省略することができる こと。ただし、この場合は、当該栄養管理計画書において、体重減少、浮腫の有無等の別添 6の別紙3に示す褥瘡対策に必要な事項を記載していること。

- 褥瘡対策チームの構成メンバー等による褥瘡対策に係る委員会が定期的に開催されていることが望ましい。

- 患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられていること。

- 毎年7月において、褥瘡患者数等について、別添7の様式5の4により届け出ること。

それでは、1つずつ、厚生局の指導内容を含め、説明していきます。

褥瘡対策が行われていること

入院基本料を算定する保険医療機関は、自院において、適切な褥瘡対策を行わなければなりません。

なので、褥瘡患者がいない(考えられない)場合であっても、入院基本料を算定するのであれば、褥瘡対策は必要になります。

法的根拠は、このとおりです。

【入院基本料等の褥瘡対策】

(問1)

産科だけの有床診療所を開業している場合などで、褥瘡に関する危険因子の評価の対象となる患者がいない場合には、褥瘡対策の基準を満たさなくても、入院基本料は算定できるのか。

(答)

褥瘡に関する危険因子の評価の対象となる患者がいない場合であっても、入院基本料の算定においては、褥瘡対策が要件となっており、褥瘡対策の体制の整備は必要となっている。

専任の医師及び褥瘡看護に関して臨床経験を有する専任の看護職員から構成される褥瘡対策チームを設置し、褥瘡ケアが必要な患者が入院してきた場合に対応できるよう、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制をとっていることで算定できる。

出典:厚生労働省 事務連絡「疑義解釈(平成24年4月20日)」

なお、適切な褥瘡対策とは、上記「褥瘡対策の施設基準」における、2~7の項目のことをいいます。

褥瘡対策チームが設置されていること

褥瘡対策チームは、

- 褥瘡対策に係る専任の医師

- 褥瘡看護に関する臨床経験を有する専任の看護職員

で構成されなければなりません。

また、褥瘡対策チームの設置については、「褥瘡対策チームが活動してます(やってます)」という口頭レベルではダメで、

- 褥瘡対策チームの設置基準(設置要綱等)の明文化

- 現場レベルで活動している記録

が求められます。

ちなみに、医師・看護職員の配置要件ですが、専任の医師・看護職員は、褥瘡対策以外の業務と兼務が可能なうえ、非常勤職員でもOKです。

患者の状態に応じて、褥瘡対策に関する診療計画の作成、実施及び評価を行うこと

褥瘡対策は、別紙3「褥瘡対策に関する診療計画書」を参考にし、次のような手順で、全入院患者を対象に行わなければなりません。

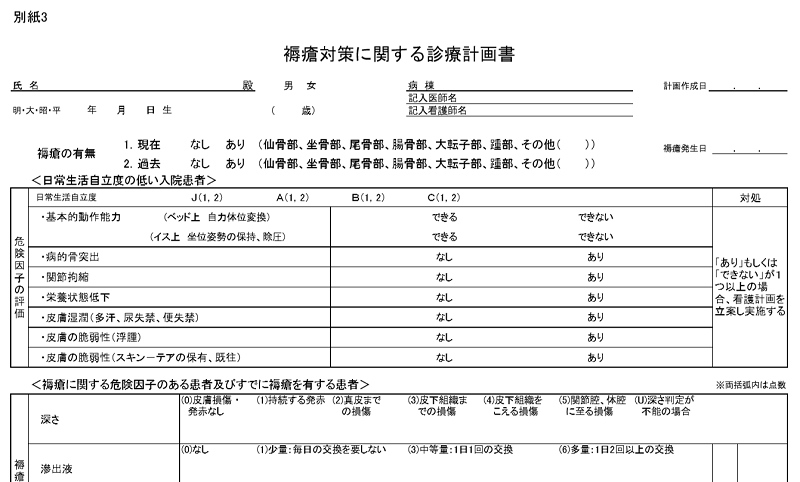

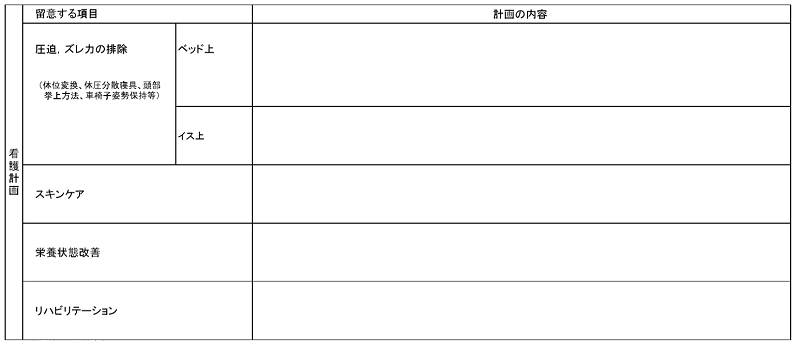

【褥瘡対策に関する診療計画書(様式)】

別添6の別紙3とは、こんな様式です。

【褥瘡対策の手順】

- 日常生活自立度の確認

- 日常生活自立度「B1~C2」の入院患者について、褥瘡に関する危険因子の評価を行う

- 褥瘡に関する危険因子のある患者や、すでに褥瘡を有する患者について、診療計画(看護計画)を作成、実施、評価を行う

これだけだとわかりづらいと思いますので、1つずつ説明していきます。

日常生活自立度の確認

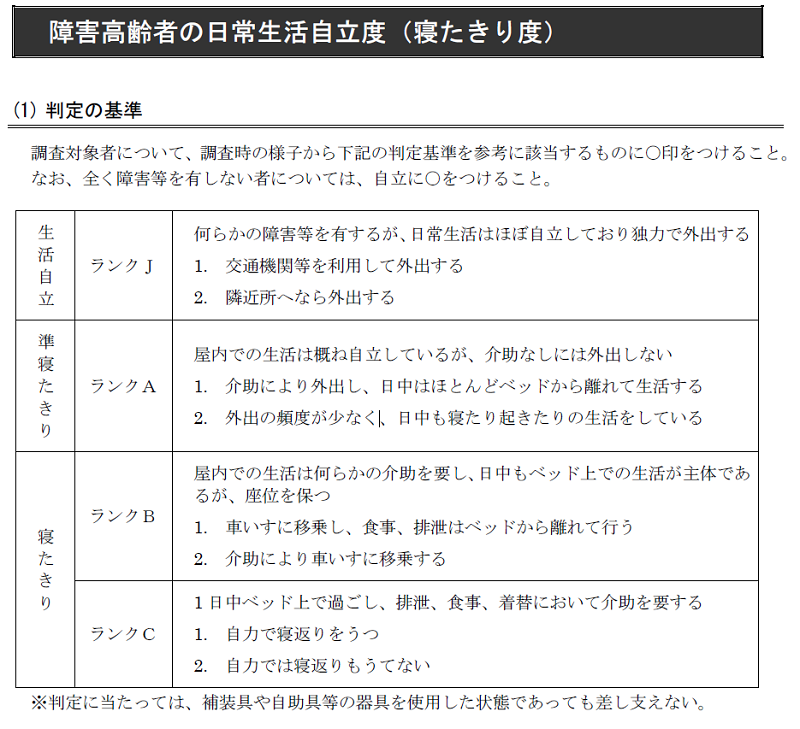

日常生活自立度の判定は、次の表で行います。

出典:厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」

日常生活自立度「B1~C2」に該当する患者のみ、次の「褥瘡に関する危険因子の評価」を行います。

なお、日常生活の自立度のランク「J1~A2」の患者については、「褥瘡に関する危険因子評価票」作成は必要ありませんので、ここで終了です。

日常生活自立度「B1~C2」の入院患者について、褥瘡に関する危険因子の評価を行う

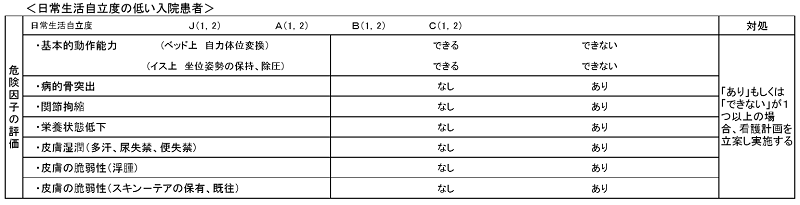

危険因子の評価は、「褥瘡対策に関する診療計画書」の中にある次の表で行います。

ここでの評価で、「あり」もしくは、「できない」が1つ以上ある場合、次の診療計画(看護計画)を作成し、実施します。

「あり」もしくは、「できない」が1つもないなら、ここで終了です。

褥瘡に関する危険因子のある患者や、すでに褥瘡を有する患者について、診療計画(看護計画)を作成、実施、評価を行う

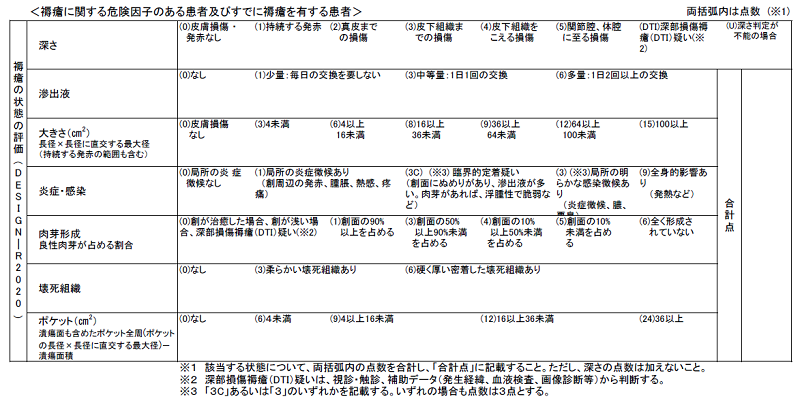

まずは、褥瘡の状態を「褥瘡対策に関する診療計画書」の中にある次の表で評価します。

続いて、同じく「褥瘡対策に関する診療計画書」の中にある次の表で、診療計画(看護計画)を作成します。

注意点としては、

「褥瘡対策における診療計画(看護計画)の作成は、専任の医師・看護職員で編成される褥瘡対策チームが行わなけばならない」

というところです。

なので、診療計画の作成は、褥瘡対策チームの医師または看護職員で行ってください。

ただ、褥瘡対策チームが作成した診療計画に基づくものであれば、褥瘡対策の実施は、褥瘡対策チームの職員以外でOKです。

患者の状態に応じて、薬学的管理および栄養管理に関する事項を、褥瘡対策の診療計画に記載すること

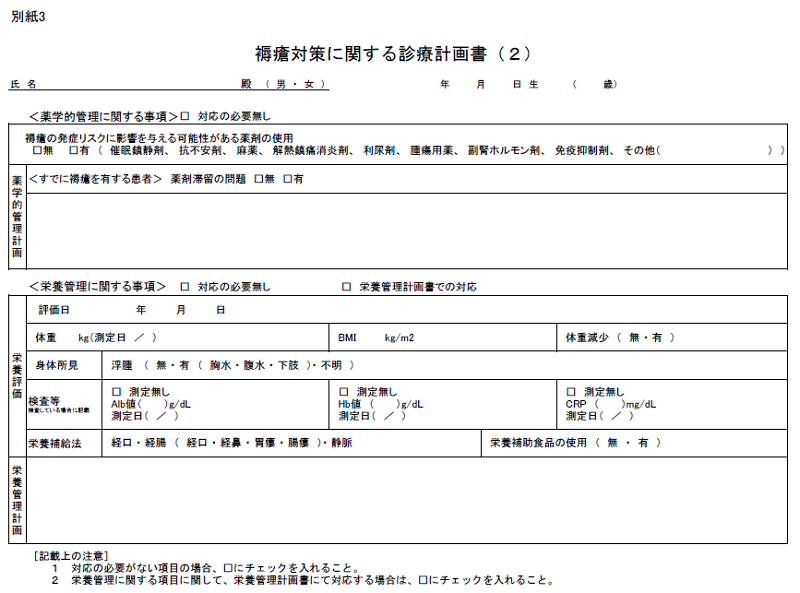

薬学的管理および栄養管理に関する事項は、別紙3「褥瘡対策に関する診療計画書(2)」を参考に記載します。

【褥瘡対策に関する診療計画書(2)】

薬学的管理に関する事項

記載項目は、次の3つです。

- 褥瘡の発生リスクに影響を与える可能性がある薬剤の使用があるか?

- すでに褥瘡を有する患者の場合、「薬剤滞留の問題」があるか?

- 対象患者に対する「薬学的管理計画」

褥瘡の発症リスクに影響を与える可能性のある薬剤としては、

- 催眠鎮静剤

- 抗不安薬

- 麻薬

- 解熱鎮痛消炎剤

- 利尿剤

- 腫瘍用薬

- 副腎ホルモン剤

- 免疫抑制剤

がリストになっています。

「すでに褥瘡を有する患者の薬剤滞留の問題」については、厚生労働省が疑義解釈を出していて「創の状態や外用薬の基剤特性の不適合等により、薬剤が創内に滞留維持できていないこと等が想定される」となっています。

一応、根拠です。

問 37 「褥瘡対策に関する診療計画書」の<薬学的管理に関する事項>における「薬剤滞留の問題」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。

(答)例えば、創の状態や外用薬の基剤特性の不適合等により、薬剤が創内に滞留維持できていないこと等が想定される。

出典:厚生労働省 事務連絡「疑義解釈(令和4年3月31日)」

そして、対象患者に対する「薬学的管理計画」ですが、皮膚褥瘡外用薬学会が次のような記載例を出してくれています。

【褥瘡の発生予防に関する薬学的管理計画の記載例】

- 褥瘡の発症・悪化に影響を与える可能性の薬剤の適正使用を実施する。

【褥瘡患者に関する薬学的管理計画の記載例】

- 感染コントロールなど全身管理を実施する。

- 輸液や経腸栄養を用いた栄養管理を実施する。

- 薬効・基剤に考慮した外用薬の選択や薬剤の適正使用を実施する。

- 薬剤滞留の問題を考慮した薬剤の適正使用を実施する。 (薬剤滞留を考慮した対策)

この記載例を参考に、薬学的管理計画を策定するといいと思います。

栄養管理に関する事項

記載項目は、次の2つです。

- 栄養評価(評価日、体重、身体所見、検査等、栄養補給法等)

- 栄養管理計画

栄養管理に関する事項は、栄養管理計画書の作成をしていれば、記載は不要です。

詳しくは、次の項目で説明しています。

栄養管理計画書に褥瘡対策に必要な事項を記載している

栄養管理計画書の作成をしていれば、栄養管理に関する事項の記載は不要です。

ただし、その場合は、別添6の別紙3「褥瘡対策に関する診療計画書(2)」に示されている項目をについて、栄養管理計画書にすべて記載していなければなりません。

【褥瘡対策に関する計画書の栄養管理に関する事項の項目】

- 評価日

- 体重

- BMI

- 体重減少

- 身体所見

- 浮腫の有無

- 検査等(検査している場合)

- 栄養補給法

- 栄養補助食品の使用有無

- 栄養管理計画

褥瘡対策に係る委員会が定期的に開催されていることが望ましい

褥瘡対策チームの設置は必須ですが、褥瘡対策に係る委員会の開催は必須ではなく、「やったほうがいい」というレベルです。

なので、

「褥瘡対策に係る委員会を毎月開催しているから、褥瘡対策チームがなくてもいいよね?」

とか、

「褥瘡対策に係る委員会が、褥瘡対策チームを兼ねています」

というのは、アウトです。

必ず、褥瘡対策チームを設置しましょう。

ちなみに、イメージとしては、

- 褥瘡対策チームは実動部隊

- 委員会がその上部組織

って感じになります。

体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられていること

これは、

- 床ずれ防止マットレス

- 体圧分散式エアーマット

- 圧切替型エアーマット

- 自動体位交換機能付きエアーマット

- デュアルフィットセルタイプのエアーマット

などの備品を準備し、患者の状態にあわせて、適切な備品が選択できる体制を整備しましょう!ってことです。

ちなみに、「適切な備品が選択できる体制」とは、

- 体圧分散式マットレス等の種類(機能)と数量

- 体圧分散式マットレス等の「使用基準」の明確化(明文化)

- 使用後の体圧分散式マットレス等の片付け手順の明文化

などのことを言います。

要するに、

「体圧分散式マットレス等の使い方や手順などについて、しっかりマニュアル化しておきましょう」

ってことです。

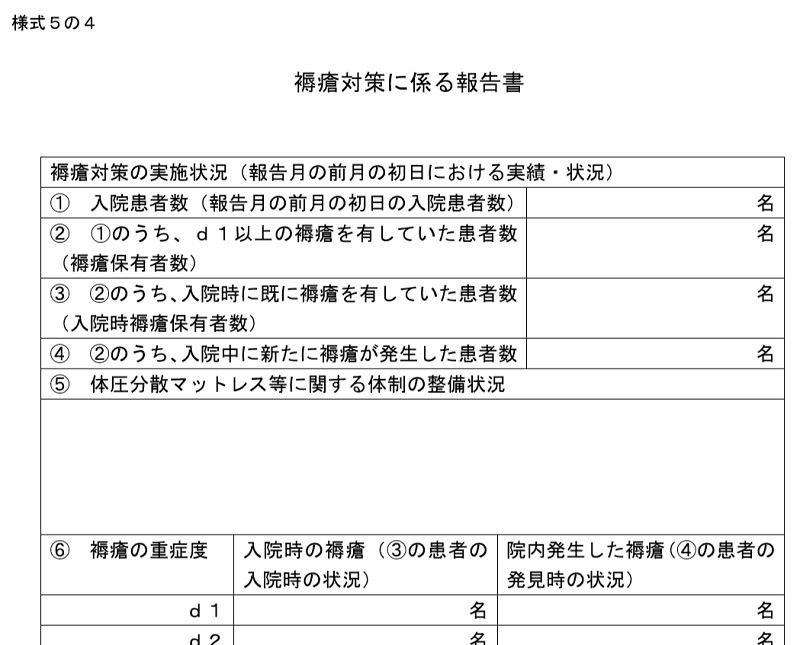

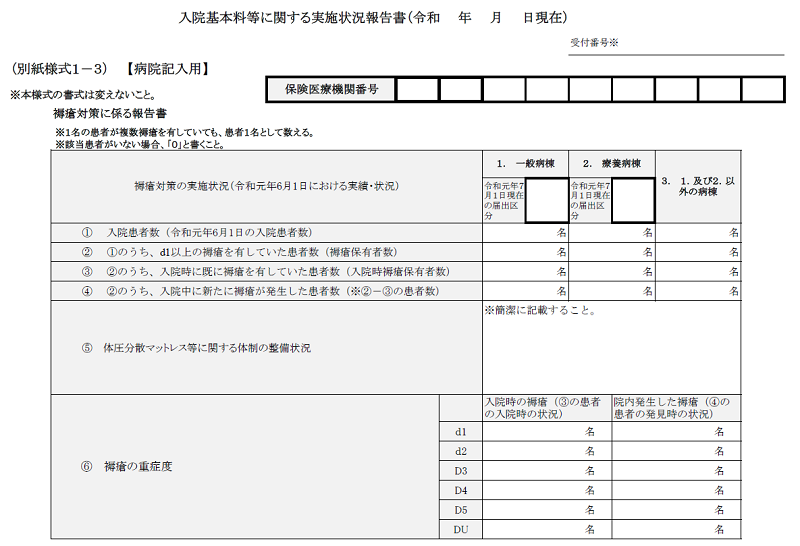

毎年7月に、「褥瘡患者数等」について、別添7の様式5の4により届け出ること

保険医療機関は、保険医療機関及び保険医療養担当規則に基づき、毎月7月に「施設基準の届出状況等の報告」を行わなければなりません。

このとおり。

第十一条の三

保険医療機関は、厚生労働大臣が定める療養の給付の担当に関する事項について、地方厚生局長又は地方厚生支局長に定期的に報告を行わなければならない。

この「施設基準の届出状況等の報告」の時に、「褥瘡患者数等」についても報告することになります。

こんな様式です。

【別添7の様式5の4】

ちなみに、僕の地域の厚生局では、次のような様式で報告(届出)しています。

まぁ、この報告については、厚生局からハガキ等で提出の案内が届きますので、提出を忘れてしまうことはないと思います。

褥瘡患者発生数とその割合の把握(適時調査で必ず聞かれる)

ちょっと、おまけです。

施設基準において、明文化はされていないと思いますが、厚生局の適時調査で必ず聞かれるのが、「褥瘡患者発生数とその割合」です。

なので、面倒でも、必ず算出しておきましょう。

その時に注意してほしいのは、

- 病棟別

- 病棟の種類別(一般、地域包括ケア、回復期リハ、療養など)

で、算出しておくということです。

地域によって違いがあるかもしれませんが、うちの地域では、必ず、聞かれましたよ。

まとめ

褥瘡対策は、入院基本料の中の1つの基準のため、

「やっていません」

は許されません。

だって、「やってない」ってことは、入院基本料を算定しちゃダメってことなんで。

また、褥瘡対策だけに限った話ではありませんが、適時調査の通知が届いてから、施設基準の根拠書類を整備しようとしても間に合いません。

【関連記事】

ぜひ、適時調査などの立入検査で「返還金」が発生しないよう、日頃から、適切な褥瘡対策を行っておいてください。

もちろん、患者サービス向上にも繋がりますし。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【人気記事】

コメント