現代社会の働き方は、かつてないスピードで変化しています。

特に、労働法改正を背景とした働き方改革は、私たち一人ひとりのキャリア形成に大きな影響を与えています。

かつては「会社に長く勤めれば、自然とキャリアが形成される」という考えが一般的でした。

しかし、いまやその常識は通用しません。

会社はもはや、あなたを自動的に育ててくれる場所ではないのです。

書籍「会社はあなたを育ててくれない(機会と時間をつくり出す働き方のデザイン)」は、そんな時代において、いかにして自律的にキャリアを築いていくべきか、その具体的な「働き方のデザイン」を提示してくれます。

「自分のキャリアは自分でつくる」という意識は、キャリア形成の第一歩です。

しかし、どうすれば良いのでしょうか?

転職が当たり前になり、仕事の選択肢が増えた現代において、キャリアデザインの難易度は高まっています。

そこで、この記事では、書籍「会社はあなたを育ててくれない(機会と時間をつくり出す働き方のデザイン)」の内容をもとに、安定したキャリアを築くための具体的な方法(ヒント)を紹介します。

会社はあなたを育ててくれない:変化した職場環境の真実

働き方改革がもたらした「不可逆的な変化」

「昔は残業も休日出勤も当たり前だった。それを乗り越えて一人前になったんだ。」

そんなベテラン社員の声を聞く機会は、今でも少なくないでしょう。

しかし、働き方改革によって職場環境は大きく変わりました。

本書の調査によると、大企業の新卒社員(1~3年目)の平均週労働時間は減少し、有給休暇の取得率は大幅に向上しています。

労働時間が減り、プライベートの時間が増えたことは一見良いことのように思えますが、同時に新たな課題も生み出しています。

その課題とは、「質的負荷」の減少です。

「質的負荷」とは、仕事の難易度が高く、新たに覚えることが多いなど、成長を促すような負荷のことです。

かつては長時間労働や理不尽な指示といった「量的負荷」や「関係負荷」も多かったかもしれませんが、その中に「質的負荷」が含まれていることも少なくありませんでした。

しかし、働き方改革によってこれらの負荷が全体的に減少し、特に質の高い負荷が自動的に与えられる機会が減ってしまいました。

「若者論」にうんざり:本当に変わったのは若者か、環境か?

「最近の若者は指示待ちだ」「主体性がない」といった若者論は、いつの時代にも繰り返されてきました。

本書は、1986年の新聞記事に書かれていた若者への不満と、現在のそれがほとんど変わらないことを指摘します。

つまり、変わったのは若者自身ではなく、若者を取り巻く環境なのです。

労働時間が減り、時間の余白が増えたにもかかわらず、必ずしも心の余白には繋がっていません。

これは、職場で過ごす時間が短くなったことで、個人間の経験の差が生まれやすくなったためです。

この「可処分時間」の使い方が、その後のキャリアに大きな差を生むのです。

そして、この時間の使い方は、個人の責任として問われるようになりました。

「選択できる」ことは幸か不幸か?新しい安定志向とは?

選択肢の増加と自己責任の時代

インターネットの普及により、私たちは以前よりも多くの情報を手に入れ、多くの選択肢の中から仕事を選ぶことができるようになりました。

転職も当たり前になり、キャリアチェンジの機会も増えています。

一見、自由度が高まったように見えますが、これは同時に「自己責任」の要素が増えたことを意味します。

「会社に言われた通りに働いてきたけど、このままでいいのだろうか?」

そう考える人は増えていますが、昔のように「会社に全てを任せる」という選択は、もはや安定への道ではありません。

自分で選択できる時代だからこそ、その選択の結果はすべて自分に返ってきます。

経験・知見・スキルが鍵を握る「新しい安定」

では、この変化の時代にどうすれば安定したキャリアを築けるのでしょうか?

本書は、「新しい安定志向」を提唱します。

これは、一つの会社に留まることではなく、「経験、知見、スキルを身につけることで、いつでも選択権を保持できる状態」を目指すことです。

重要なのは、職業人生から不確定性を減らし、安定させることです。

そのためには、ただ言われたことをこなすだけでなく、能動的に学び、スキルを磨き続ける必要があります。

自分らしさと成長を両立させる「働き方のデザイン」

成長に必要な「質的負荷」と「キャリア安全性」

私たちは、仕事を通じて「なにものか」になりたいと願う一方で、「ありのまま」の自分でありたいという気持ちも持っています。

この二つのバランスをどうとるかが、キャリア形成の大きな課題です。

「なにものか」になるためには、質の高い仕事を通じて成長を実感することが不可欠です。

これには、仕事の難易度が高い「質的負荷」が有効です。

また、「この職場で働き続けた場合に、自分は成長できるか?」という「キャリア安全性」を職場が提供しているかも重要です。

一方で、労働時間が長い「量的負荷」や人間関係のストレスといった「関係負荷」は、成長実感には繋がりません。

「石の上にも三年」の崩壊:我慢はキャリア戦略にならない

「石の上にも三年」という言葉は、長く勤めることの美徳を説いてきました。

しかし、本書は「我慢というキャリア戦略は、そこに将来への期待があるからこそ有効」だと説きます。

成長が見込めない環境で長く働き続けることは、キャリア形成において無意味です。

働き方改革によって労働時間が減った今、かつてのように「1万時間の法則」を達成するまでの期間も伸びています。

ただ言われたことをこなすだけでは、成長スピードは鈍化する一方です。

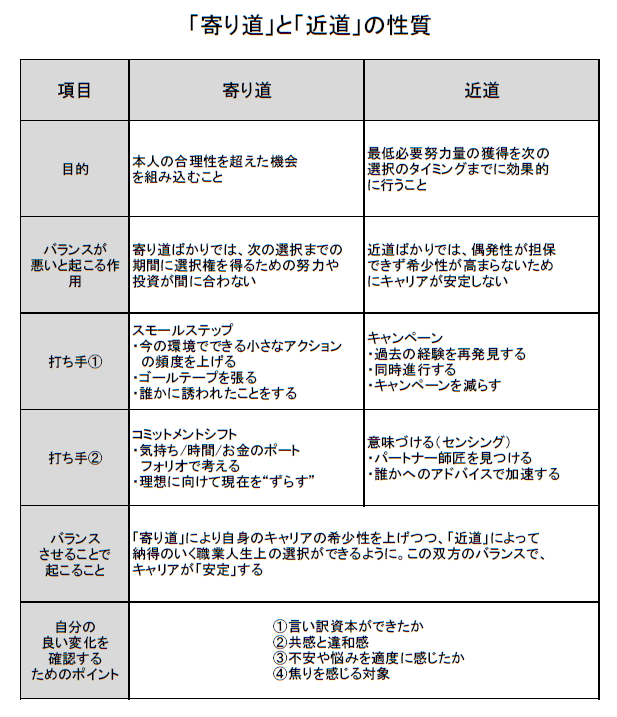

寄り道と近道:キャリアを安定させるための二つの道

「寄り道」とは?合理性を超える偶然の機会

キャリア自律が叫ばれる現代において、私たちはつい最短距離で目標に向かおうとします。

しかし、自分の頭で考えた「合理的な選択」だけでは、キャリアは頭打ちになってしまう可能性があります。

なぜなら、キャリア形成において、後から振り返ってみて「あの経験が大切だった」と思えるような偶発的な出来事が、大きな役割を果たすことがあるからです。

「寄り道」とは、まさにこの「本人の合理性を超えた機会」を意図的に作り出すことを指します。

最短距離からは外れますが、予測不能な出会いや経験が、あなたのキャリアに希少性をもたらしてくれるのです。

「近道」とは?最低必要努力量の獲得

一方で、「近道」も不可欠です。

これは、キャリアにおける次の選択のタイミングまでに、「最低必要努力量」を効果的に獲得することを指します。

「1万時間の法則」に代表されるように、ある分野でプロフェッショナルとして認められるためには、一定の時間と努力が必要です。

労働時間が減った現代では、ただ仕事をしているだけではこの努力量を達成できません。

効率的にスキルや知見を身につけるための努力が「近道」なのです。

寄り道と近道のバランスの重要性

この2つの働き方は、どちらか一方だけでは不十分です。

寄り道ばかりの人の場合、面白そうなことには片っ端から手を出しますが、一つ一つのスキルが中途半端になりがちです。

結果として、キャリアに活かせる「近道」が足りず、希少性を高めるための努力が間に合わない可能性があります。

逆に、近道ばかりの人は、目標に向かって一直線に進みますが、偶発的な機会を見逃してしまいがちです。

自分の合理性だけで進むため、キャリアの幅が狭まり、将来の選択肢を自ら狭めてしまうかもしれません。

本書は、この「寄り道と近道」のバランスをとることの重要性を説いています。

寄り道によってキャリアの希少性を高めつつ、近道によって安定した職業人生を送るためのスキルを身につける。

この両立こそが、現代におけるキャリア形成の鍵なのです。

【寄り道と近道の性質】

出典:書籍「会社はあなたを育ててくれない(機会と時間をつくり出す働き方のデザイン)」

スモールステップとキャンペーン:具体的な行動に移すには?

情報収集より「スモールステップ」が大切

「やりたいことが見つからない」と悩む人は多いでしょう。

本書は、「情報の発信や収集には効果がない」と断言し、まずは「小さな行動」の積み重ねが大切だと説きます。

やりたいことは、考えているだけでは見つかりません。

友人やSNSで自分の興味をアウトプットしてみる、誘われたイベントに試しに行ってみるなど、小さな行動を起こすことで、新たな発見や出会いが生まれます。

重要なのは、「やってから考える」ことです。

複数の経験を同時に積む「キャンペーン」

専門性を一つに絞るのではなく、一見関係なさそうな複数の経験を同時に積むこと。

これを本書では「キャンペーン」と呼んでいます。

キャリアは、一つの軸だけで形成されるものではありません。複数の経験を掛け合わせることで、あなただけのユニークなキャリアを築くことができます。

たとえば、マーケティングの仕事をしながら、週末はNPOのボランティアに参加する。

この二つの経験は一見無関係かもしれませんが、NPOでの経験がマーケティングの新たな視点を与えてくれることもあります。

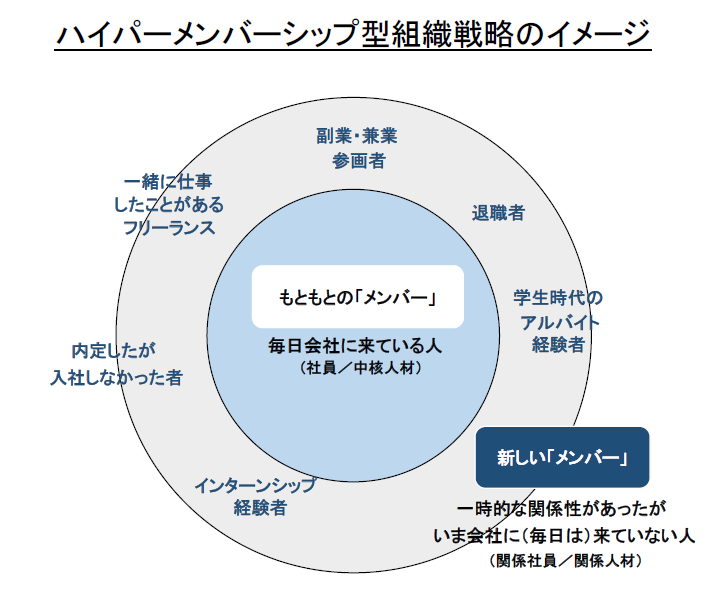

組織との新しい関係:ハイパーメンバーシップ型組織戦略

「ゆるくつながる」新しい働き方

現代の組織は、かつての終身雇用を前提とした「メンバーシップ型」から、個人のスキルを活かす「ジョブ型」へとシフトしつつあります。

しかし、本書はさらに進んだ「ハイパーメンバーシップ型組織戦略」を提案します。

出典:書籍「会社はあなたを育ててくれない(機会と時間をつくり出す働き方のデザイン)」

これは、社員だけでなく、副業・兼業のメンバー、フリーランス、退職者、さらには学生時代のアルバイト経験者など、多様な人々がゆるやかにつながり、組織を構成していくという考え方です。

この図が示すように、組織との関係性は正社員だけではありません。

一時的な関係性を持つ人々が、新たな「メンバー」として組織を支える時代が来ています。

コミットメントシフトと「なぜ、今の会社を辞めないのか?」

「転職したいけど、なかなか踏み切れない…」という方もいるでしょう。

本書は、いきなり転職するのではなく、副業などで少しずつ軸足を移していく「コミットメントシフト」という考え方を提示しています。

また、社外で活動している人のほうが、自社のことが好きになるという調査結果も紹介されています。

外を知らないからこそ、今の会社を辞めてしまう。

外を知っているからこそ、今の会社の良い点に気づき、より深くコミットできる。

「なぜ、今の会社を辞めないのか?」という問いを常に自分に問いかけることで、在職も一つの選択として意識することが大切です。

そして、その辞めない理由が、給料や福利厚生といった「可視の要素」だけでなく、一緒に働く人の魅力や組織文化といった「不可視の要素」にあると、あなたのキャリアにおける希少性はさらに高まります。

まとめ:新しい時代を生き抜くための「働き方のデザイン」

本書は、キャリア形成が自己責任となった現代社会で、安定したキャリアを築くための羅針盤となる一冊です。

「会社はあなたを育ててくれない」という衝撃的なメッセージから始まり、働き方改革がもたらした職場環境の変化、選択肢の増加と自己責任の時代、そして「寄り道と近道の働き方のデザイン」という具体的な方法論へと繋がっていきます。

この本を読めば、あなたはきっと以下のことを学ぶことができるでしょう。

- キャリア形成における「質的負荷」の重要性

- 情報収集ではなく「スモールステップ」が行動の第一歩

- 「寄り道」と「近道」のバランスをとることで、希少性と安定性を両立させる

- 「ハイパーメンバーシップ型組織」という新しい組織のあり方

漠然としたキャリアの不安を抱えている人、働き方改革に戸惑っている人、そして、これから社会に出る人にとって、この本は必読の1冊だと思います。

ぜひ、この本を手に取って、あなた自身の「働き方のデザイン」を始めてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【あわせて読みたい】

コメント