この記事では、厚生労働省などの調査結果から、病院における、

- 職員採用の方法(種類と割合)

- 主要な採用方法(人材紹介会社)の利用理由

- 人材紹介会社利用時の離職率の比較

- 採用にかかる平均紹介手数料

- 人材紹介会社利用時の問題や不満

についてまとめています。

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

- 病院で職員採用を担当している

- どこの人材紹介会社を使えばいいの?

- 病院への転職(就職)を考えている

なお、この記事で紹介している各種データ(グラフ)は、

- 厚生労働省「医療・介護分野における職業紹介事業に関するアンケート調査(令和元年12月)」

- 独立行政法人福祉医療機構等「病院の人材紹介手数料に関するアンケート調査(2020年10月5日)」

- 全日本病院協会「雇用における人材紹介会社に関するアンケート(2020年10月1日)」

の結果をもとに作成しています。

また、引用させていただきました表などについては、記事の中で明記しています。

病院の採用は、人材紹介会社の利用と直接応募が多い

まず、結論です。

- 病院では、人材紹介会社、ハローワーク、直接応募が採用につながっている

- 人材紹介会社を利用するのは、採用のスピードと確実性

- 離職率は、人材紹介会社利用者(就職者)の方が高い

- 紹介手数料は、一般的に、想定年収の20~40%

- 人材紹介会社は、情報量や紹介担当者の能力など、サービスにかなりのバラツキがある

それでは、1つずつ紹介していきます。

病院では、人材紹介会社、ハローワーク、直接応募が採用につながっている

病院は、職員を採用しようとするとき、次のような方法を利用しています。

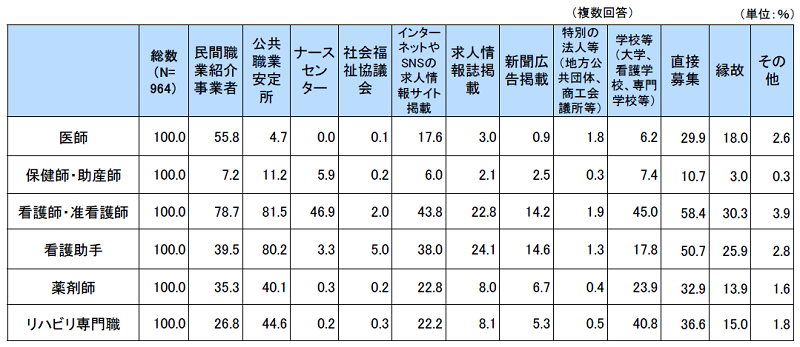

【医療分野の事業所】

出典:厚生労働省「医療・介護分野における職業紹介事業に関するアンケート調査」

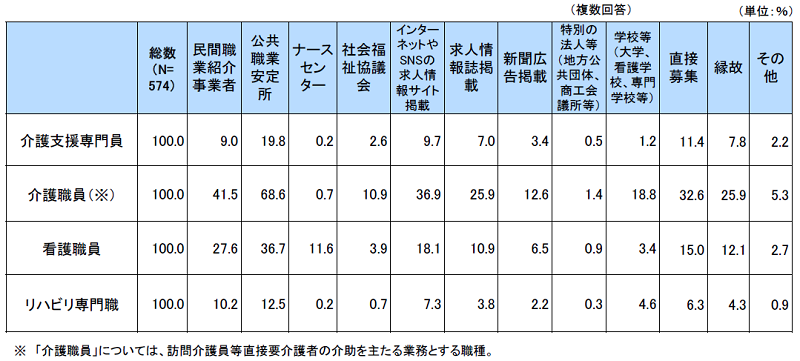

【介護分野の事業所】

出典:厚生労働省「医療・介護分野における職業紹介事業に関するアンケート調査」

医師、保健師を除き、「ハローワーク(公共職業安定所)」を利用している病院が多いです。

続いて、「人材紹介サービス(民間職業紹介事業者)」や「直接応募」となっています。

ただ、「それが、採用につながっているか?」というと、ちょっと違うようです。

というのも、採用経路別の採用割合では、次のようになっているからです。

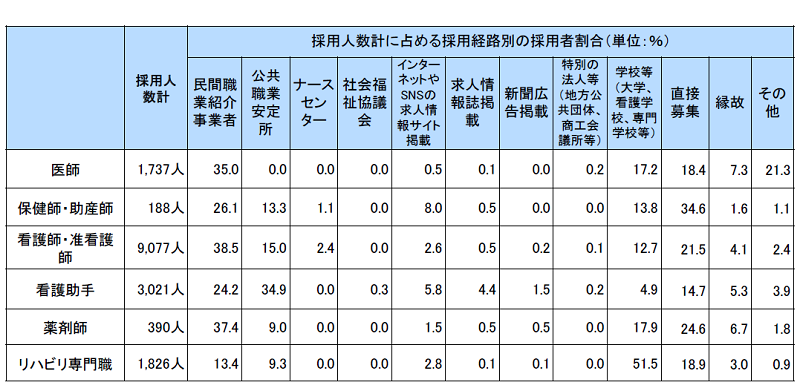

【医療分野の事業所】

出典:厚生労働省「医療・介護分野における職業紹介事業に関するアンケート調査」

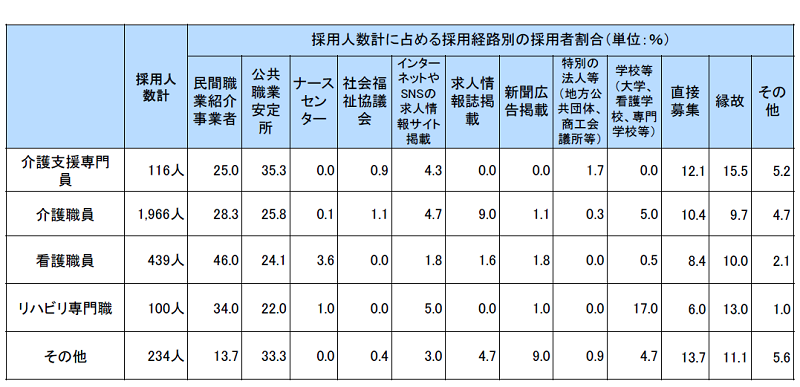

【介護分野の事業所】

出典:厚生労働省「医療・介護分野における職業紹介事業に関するアンケート調査」

採用人数の多い方法は、職種によりバラツキがありますが、

- 人材紹介(民間職業紹介事業者)

- 学校等

- 直接応募

- ハローワーク

となっています。

ハローワークは、無料ってこともあって、利用率は高いんですが、なかなか採用につながらないようです。

これについては、僕もかなり実感(共感)します。

ただ、看護助手や介護職員については、ハローワークでも、

「比較的、採用できているのかな?」

って思います。割合的に。

一方、人材紹介(民間職業紹介事業者)は、どの職種についても、比較的、高い採用割合となっています。

やはり、採用という意味では、人材紹介(民間職業紹介事業者)の効率が一番ですね。

まぁ、紹介手数料が、莫大なんですけどね・・・

人材紹介会社を利用するのは、採用のスピードと確実性

費用(紹介手数料)が高くても、病院が人材紹介サービスを利用するのは、次のような理由からです。

【病院が人材紹介会社を利用する理由】

(複数回答)

| 理 由 | 割合(単位:%) | |

| 医療分野の事業所 | 介護分野の事業所 | |

| 確実に求職者を紹介してもらえるため | 40.0 | 33.3 |

| 能力の高い求職者を紹介してもらえる | 5.8 | 4.0 |

| 迅速に求職者を確保することができる(採用に至るまでのスピード) | 38.4 | 31.0 |

| 多くの求職者からの応募が期待できる | 26.2 | 23.0 |

| 日祝・夜間でも連絡が取れる | 0.3 | 0 |

| 登録手続きが手軽にできるため | 2.4 | 4.0 |

| 求職者と事業所がお互いについて十分理解した上で採用できる(ミスマッチの少なさ) | 13.8 | 13.0 |

| 就職後のアフターケアが充実している | 0.7 | 0.3 |

| 関連の賠償責任保険サービスが充実しているから | 0.0 | 0.0 |

| 苦情やトラブルの際に的確に対応してもらえる | 2.2 | 3.0 |

| 民間職業紹介事業者からの営業活動があったため | 26.6 | 31.3 |

| ハローワークやナースセンターなど、他の採用経路では、人材が確保できなかったため | 71.1 | 73.7 |

| その他 | 3.9 | 8.3 |

圧倒的に、「ハローワークやナースセンターなど、他の採用経路では、人材が確保できなかったため」が高く、

- 確実に求職者を紹介してもらえるため

- 迅速に求職者を確保することができる(採用に至るまでのスピード)

- 民間職業紹介事業者からの営業活動があったため

- 多くの求職者からの応募が期待できる

と続きます。

このことから、病院としては、採用までのスピードと確実性を重視していると言えそうです。

うちの病院もそうなんですけど、常に、人材に不足している業界なので、すっごくわかります。

ちなみに、無料で利用できる「ハローワーク」や「ナースセンター」などを、病院が利用しない理由(利用しなかった病院の回答)としては、次のようになっています。

【病院がハローワークやナースセンターを利用しない理由】

(複数回答)

| 理 由 | 割合(単位:%) | |

| 医療分野の事業所 | 介護分野の事業所 | |

| なかなか求職者を紹介してもらえないため | 67.9 | 47.5 |

| 能力の高い求職者を紹介してもらえないため | 17.9 | 15.3 |

| 迅速に求職者を確保できないため(採用に至るまでのスピード) | 41.1 | 28.0 |

| 多くの求職者からの応募が期待できない | 28.6 | 23.7 |

| 登録手続きが煩雑であるため | 17.9 | 9.3 |

| 開設時間(相談できる・対応してもらえる時間)が限られているため | 5.4 | 5.9 |

| 就職前の相談支援が不十分なため | 3.6 | 0.8 |

| 就職後のアフターケアが不十分なため | 5.4 | 4.2 |

| 苦情やトラブルの際に的確に対応してもらえないため | 5.4 | 3.4 |

| 医療、看護、介護分野において無料職業紹介が行われていることを知らなかった | 1.8 | 4.2 |

| 無料職業紹介事業者からの営業活動がなかったため | 3.6 | 7.6 |

| その他 | 12.5 | 25.4 |

病院が人材紹介サービスを利用する理由とは、真逆で、

- なかなか求職者を紹介してもらえないため

- 迅速に求職者を確保できないため(採用に至るまでのスピード)

- 多くの求職者からの応募が期待できる

となっています。

病院としては、

「できれば、ハローワークやナースセンターから採用したいが、やむを得ず、人材紹介(民間職業紹介事業者)を利用している」

というのが、本音と言えそうです。

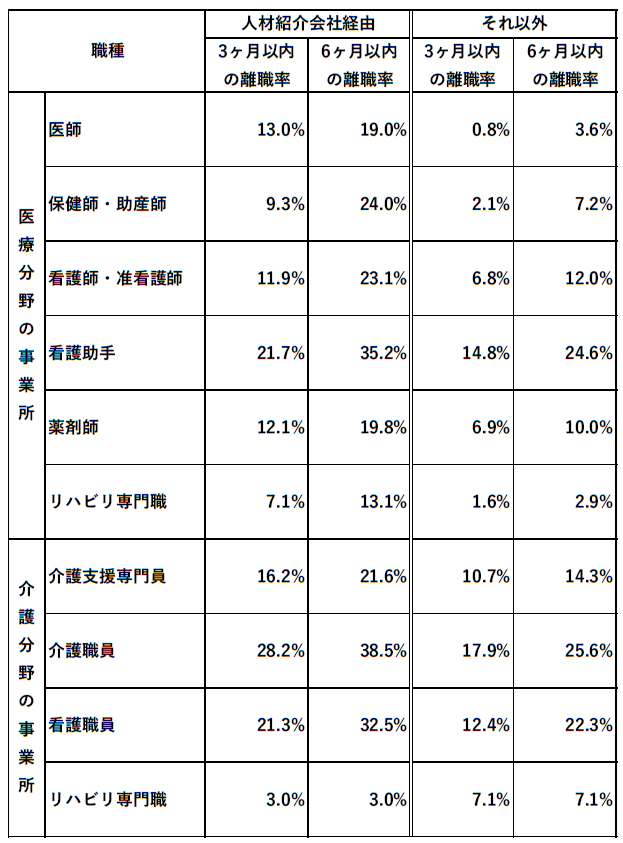

離職率は、人材紹介会社利用者(就職者)の方が高い

病院としては、

「採用費用がかかったとしても、長く勤務してくれるならしょうがないか~」

って思うんですけど、調査結果を見ちゃうと、その想いも叶ってないように思います。

こんな感じです。

【人材紹介経由別の離職率一覧】

どの職種においても、人材紹介会社経由で入職した人の方が、離職率が高くなっています。

高いお金を出して採用したのに、すぐに辞められちゃうと、キツイですよね。

紹介手数料以外にも、人材育成のコストもかかるわけですし。

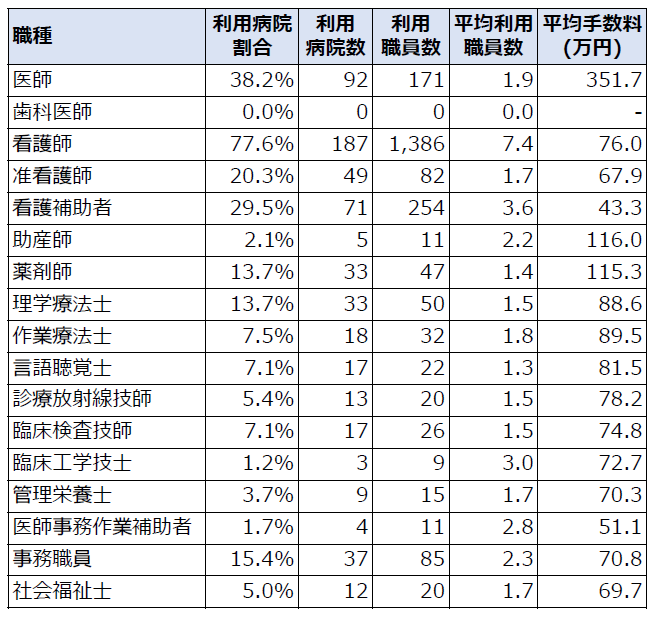

紹介手数料は、一般的に、想定年収の20~40%

紹介手数料は、職種ごとに、バラツキがあり、次のようになっています。

【職種別の人材紹介会社利用時の平均手数料】

出典:独立行政法人福祉医療機構等「病院の人材紹介手数料に関するアンケート調査」

一般的に、年収の高い職種ほど、紹介手数料が高くなっています。

僕の経験則ではありますが、紹介手数料は、採用する人の「想定年収の20~40%」が一般的で、割合は人材紹介会社によって変わってきます。

で、「一番高額だな~」って思ったのは、医師に特化したある人材紹介会社で、想定年収の40%でした。

医師の場合は、想定年収が1,500万円以上があたりまえだったりするので、

1,500万円 × 40% = 600万円

になっちゃいます。

まぁ、いい先生なら、600万円払ってもいいんですけど、採用してみないとわからない部分も多いので、結構なキャンブルになります。

なので、人材紹介会社を利用するときは、常に、

「これだけの紹介料を払っても、採用したい人材か?」

という問いが浮かんじゃうので、採用のハードルが自動的に上がります。

人材紹介会社は、情報量や紹介担当者の能力など、サービスにかなりのバラツキがある

求職者にとっては、メリットしかない「人材紹介会社の利用」ですが、採用する事業所側からすれば、高額な紹介手数料が発生するために、人材紹介会社に求めるものは自然と高くなります。

相手への期待値が高いってことは、当然、不満も出てきます。

こんな感じです。(調査結果から一部を紹介)

【人材紹介会社の業務・サービスに対する不満】

- 本人の面接での評価のみで、経歴などの確認等はおこなっていない。高い紹介料をとるなら身辺調査などもしっかりして紹介して欲しい。

- 登録者との面接(直接対面での)を実施していない紹介会社は可能な限り利用しないようにしています。

- 紹介会社のコンサルタントを名乗る者は医療に知識が全くない上に、常識に欠ける人間ばかり。

- できれば使いたくない。紹介する人間のコントロールができない会社が多く、面接したらいい加減な対応をとるところが多い。

- やり取りの丁寧な紹介会社もありますが、一般に履歴書のみ送付し、紹介会社が面談をしていないケース即ち、一度も顔を見ていない事もありました。履歴書だけでの紹介は、粗悪な医師も含まれていた事も経験しています。必ずご自分の目で確かめ、深い所まで質問をした上で紹介されるべきと思います。

- 紹介手数料が高すぎる。求職者とも電話でしかやり取りしてない会社が多く、求職者の様子を本当に掴んでいる会社は少ないと思われる。

- 紹介者を過剰に評価して紹介してこられる場合が多く、本人から採用決定後の突然のキャンセルや急に連絡が取れなくなる場合もあり、単に仲介に入るだけで不審な紹介会社も多く存在している。

- 紹介は無いが定期的に電話で募集の確認をする業者がある。紹介料が高い。

- 紹介者に係る既往歴等のヒヤリングが充分でない。本院に対する業者の紹介担当者が1 名の場合は、複数人の紹介も整理が簡単であるが、1 社で複数の担当者からの紹介は当方での整理が不可欠であり業務煩瑣の要因となる。電話による打診は構わないが、見学や面接日程等の情報のやり取りをメールやFAX でなく、電話で済まされるのは困る。この様な業者に限って見学等のドタキャン等がある。

- 最近は紹介会社の顔、姿勢が見えない。Fax 等での紹介で、紹介スタッフの経歴もありきたりでただの仲介でしかない。人物保証もないのに6 か月で辞めても紹介料は戻さないなど問題が多く、紹介会社を限定している。

- 営利目的なのはわかるが、支払手数料が高すぎる。星の数ほど会社は存在するが、会社の評価もピンキリで、結局は担当者レベルの評価となる。紹介医師の入職後のフォローなども担当による。医師によって当たりはずれが多く、総じて満足度は低い。

- 田舎の病院では人材紹介会社と契約していても職種(特に介護士)によっては全く紹介いただけないのが現状。まだ契約してから一人も紹介されていない(^^i??)

- 多くの紹介会社から電話等による営業がありますが、会社の規模や信用性について情報を得ることが難しいです。どの程度信頼して進めるべきか悩むことがあります。

- 紹介会社からの事前情報と面接した時の本人からの情報に相違があることが多々あり、無理やり面接までつなげようとしているように感じることがある。

- 実際の紹介がない会社からの求人の確認についての問い合わせが多く、対応が面倒。

- 募集していない科目の紹介が多い。情報だけとって音沙汰なしとなるケースが多い。

- 前職の退職事由を十分に把握していない求職者を紹介してくる。数ヶ月から1 年足らずの職歴を繰り返している求職者を紹介してくる。面接当日のキャンセルがあり、その場合も代わりの求職者の紹介がない。

- 紹介手数料の負担が大きい(特に専門職である医師・看護師の場合)。紹介会社が実際の面接の際に同行しないことが多い。紹介会社が病院の業務内容をキチンと理解せず、無用な紹介をして来る

出典:独立行政法人福祉医療機構等「病院の人材紹介手数料に関するアンケート調査」

また、他の調査では、「こういう人材紹介会社は、推薦できない理由(利用しないほうがいい)」についてこのように出ています。

【推薦できない理由】

- 求職者と面談なく紹介し面接時に相互の意見の相違が多々ある(ミスマッチが多い)

- マッチングをそれ程意識せずとにかく面接だけでもという電話が多い

- 多数の早期離職、手数料値上げの圧力をかけてきた

- 紹介数は多いが、短期間離職率が高い

- 紹介料が高く、料金交渉して会社側にあわせなければ紹介してもらえないことがあった

- 紹介手数料の高騰

- 経費削減で電話・メールのみの対応

出典:全日本病院協会「雇用における人材紹介会社に関するアンケート」

これらのことからも、人材紹介会社(民間職業紹介事業者)は、サービスの質について、かなりバラツキがあることがわかります。

もちろん、担当者との相性もあると思うので、高額な紹介料を払うだけに、利用については、慎重に判断したいですね。

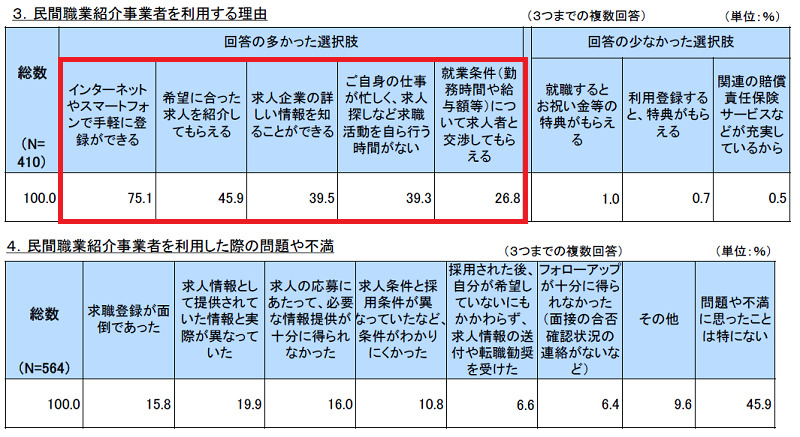

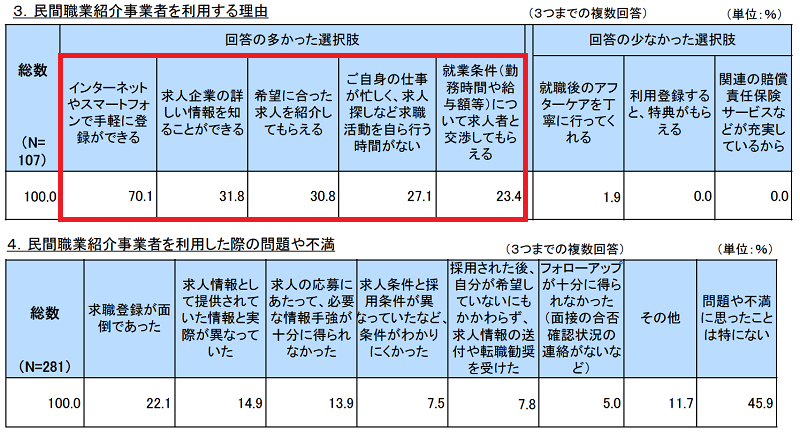

求職者が人材紹介(民間職業紹介事業者)を利用する理由や不満

求職者にとっては、完全無料で利用できるため、それだけでも、人材紹介サービスを利用する理由に十分なると思いますが、それ以外の利用理由や利用した時の不満について、次のような調査結果が出ています。

【医療分野の事業所】

出典:厚生労働省「医療・介護分野における職業紹介事業に関するアンケート調査」

【介護分野の事業所】

出典:厚生労働省「医療・介護分野における職業紹介事業に関するアンケート調査」

医療・介護分野問わず、

- インターネットやスマートフォンで手軽に登録ができる

- 希望に合った求人を紹介してもらえる

- 求人企業の詳しい情報を知ることができるご自身の仕事が忙しく、求人探しなど求職活動を自ら行う時間がない

- 就業条件(勤務時間や給与額等)について求人者と交渉してもらえる

が高い選択肢となっています。

そりゃ、完全無料で利用できる便利なサービスなので、使いますよね・・・

なお、利用したときの問題点や不満については、「特になし」がダントツですね。

まとめ

ここで、「病院の職員採用(募集)方法」についておさらいです。

- ハローワークの利用率が高いが、なかなか採用につながらない

- 人材紹介(民間職業紹介事業者)は、どの職種でも高い採用割合となっている

- 病院は、採用までのスピードと確実性を重視している

- 病院は、「ハローワーク」や「ナースセンター」から採用したいが、やむを得ず、人材紹介(民間職業紹介事業者)を利用している

- 人材紹介会社経由の入職者の方が、離職率が高い

- 年収の高い職種ほど、紹介手数料が高くなる

- 病院としては、人材紹介会社への期待値が高いので、その分、不満も多い

ほとんどの病院にあてはまると思うんですけど、「病院って、年中、人手不足」なんですよね。

なので、人材採用は、かなり大きな課題です。

だからと言って、法定人員が決まっているため、「職員が採用できないから、少なくてもいいよね!」ってわけにもいきません。

こういった状況の中で、人材紹介会社さんには、かなり助けられているわけですが、紹介手数料が高額なため、経営に与えるダメージが大きくなります。

そういう意味では、

- 離職率を下げる

- 職員さんに長く働いてもらえる職場環境の整備

っていうのが、大切になるんでしょうね。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【あわせて読みたい】

コメント