介護職というと、国の政策(介護職の処遇改善など)や報道内容から

- 体力的にきつい

- 給与が安い

- 離職率が高い

- 休みが取りづらい

みたいなイメージを持っている人が多いかと思います。

たしかに、介護はたいへんな仕事ではありますが、僕としては「実態とイメージに大きな乖離があるな~」と感じています。

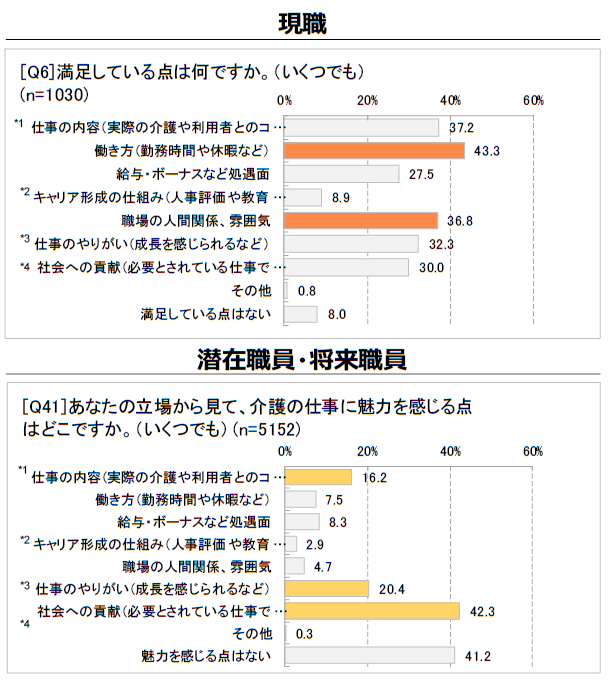

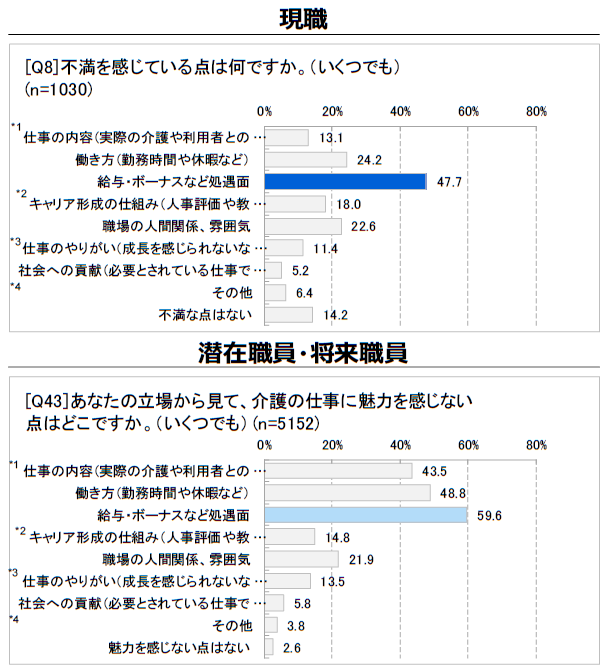

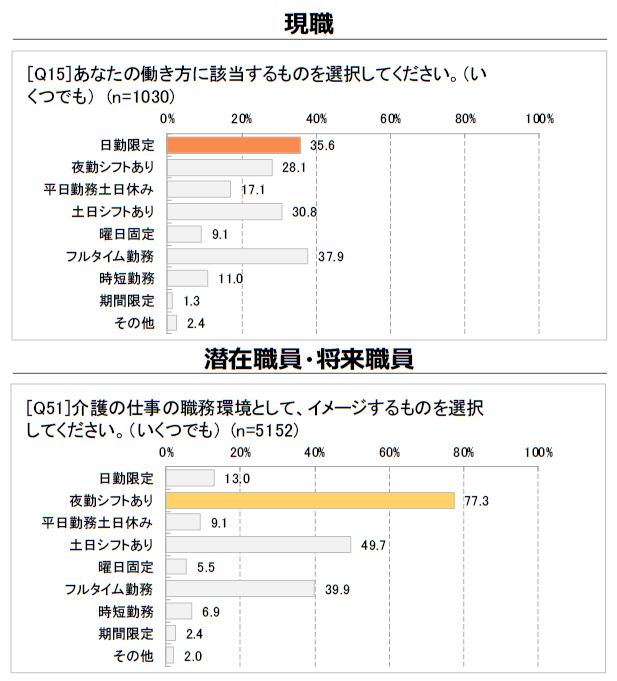

事実、厚生労働省によると、介護のしごとに従事している人(現職)とそうじゃない人で、次のように、認識(イメージ)に違いがあります。

【介護のしごとについて満足している点、魅力を感じる点】

【介護のしごとについて不満な点、魅力を感じない点】

【介護職の働き方についての認識】

出典:厚生労働省「令和2年度介護のしごと魅力発信等事業福祉・介護に対する世代横断的理解促進事業報告書」

そこで、この記事では、介護職の労働環境(実態)について、まとめておきます。

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

- 介護職の労働環境って、実際、どんな感じなの?

- 「経験はないけど、介護の仕事をやってみようかな?」と考えている

- 介護業界って、これからどうなっていくの?将来性はあるの?

なお、この記事で紹介している各種データ(グラフ)は、

をもとに作成したものです。

また、引用させていただきました表などについては、記事の中で明記しています。

【2020年】介護職の労働環境(実態)

まず、結論です。

- 介護職の離職率(14.9%)は、全産業の平均とほぼ同じ

- 介護職の給与は、上がり続けている

- 介護職として働く人は、増え続けている

- 2025年度末までに、あと32万人の介護人材が必要になる(2019年度の211万人を基準として)

- 退職理由の上位は、「人間関係、事業所(運営)への不満、自分の将来の見込み」

- 労働条件の悩み1位は、「人手が足りない」

- 「介護職(介護サービス)の仕事を続けたい」が約7割

- 介護の仕事を選んだ理由は、「働きがい、資格が活かせる、他者貢献」が上位

- 介護職の有給休暇取得率(50.4%)は、全産業平均より低い

それでは、詳しく説明していきます。

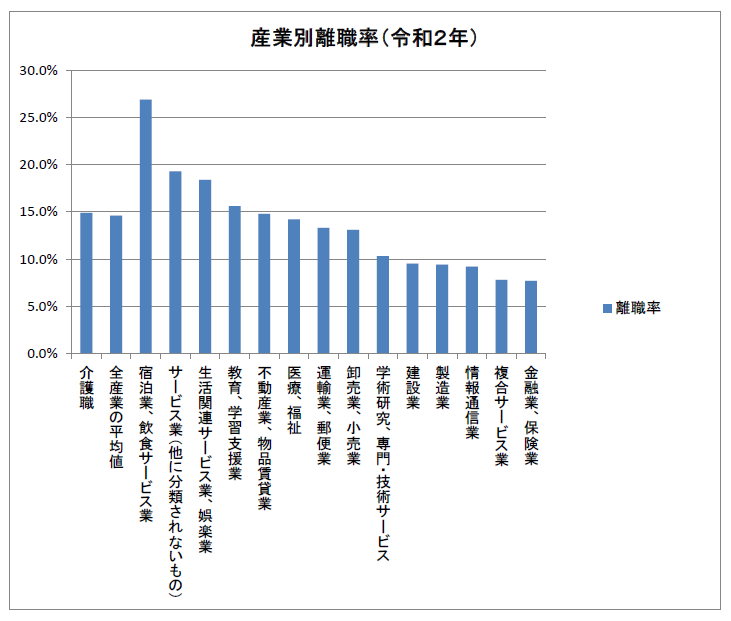

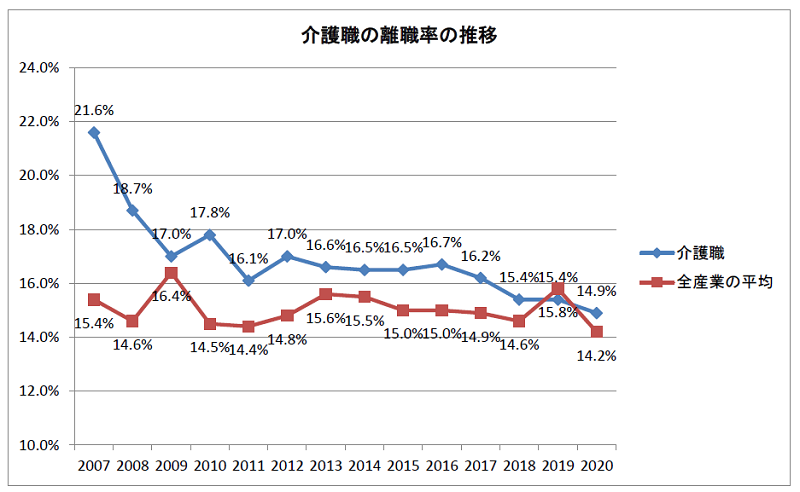

介護職の離職率は、全産業の平均とほぼ同じ

2020年度(令和2年度)の調査では、

- 介護職の離職率 14.9%

- 全産業の離職率 14.2%

となっており、「0.7%」しか違いはありません。

こんな感じです。

産業別では、

- 宿泊業・飲食サービス業 26.9%

- サービス業(他に分類されないもの) 19.3%

- 生活関連サービス業・娯楽業 18.4%

- 教育、学習支援業 15.6%

- 不動産業、物品賃貸業 14.8%

- 医療・福祉 14.2%

が上位となっており、介護職の離職率(14.9%)が著しく高いわけじゃないことがわかると思います。

また、介護職の離職率は、2007年から格段に下がっており、介護職員処遇改善加算等による「介護職の労働環境(賃金を含む)」が改善されてきていると言えそうです。

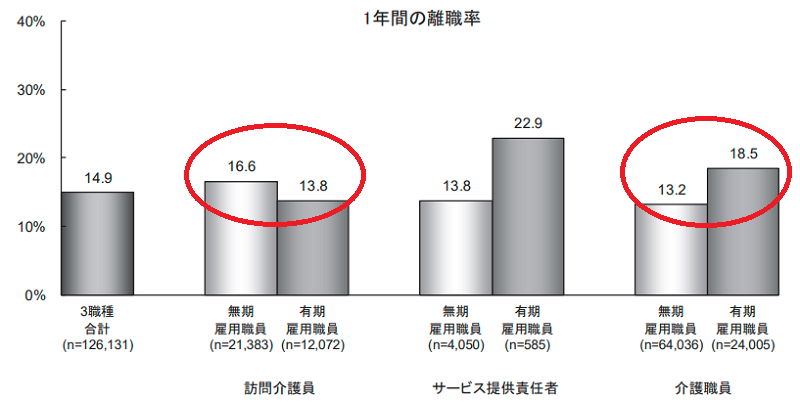

ちなみに、介護職の離職率は、

- 無期雇用職員(常勤)だと、訪問介護員の離職率が高い

- 有期雇用職員(非常勤)だと、施設などの介護職員が高い

という結果(内訳)になっています。

出典:介護労働安定センター「令和2年度介護労働実態調査」

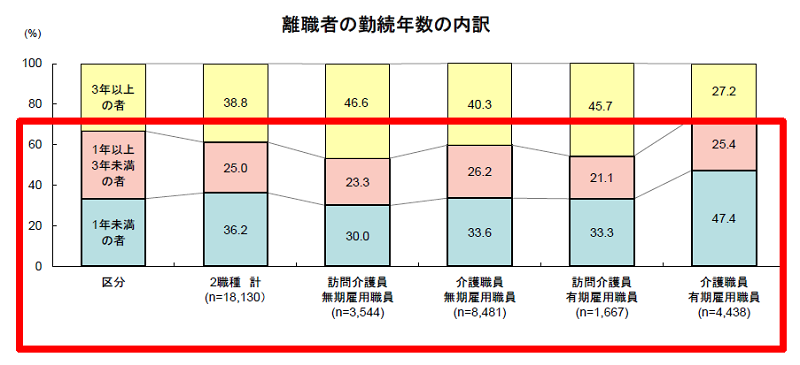

勤続年数1年未満の離職者が全体の「約4割」

介護職の離職者は、勤続年数1年未満の人が1番多く、全体の「36.2%」となっています。

また、勤続年数3年未満の離職者では、全体の「61.2%」を占めています。

このとおりです。

出典:介護労働安定センター「令和2年度介護労働実態調査」

このデータを見る限りでは、離職率を引き上げているのは勤続年数の短い人であり、介護サービス事業所の労働環境には、かなりのバラツキがあると言えます。

つまり、

- 労働環境の良い事業所に出会えた人は、やめない

- 労働環境の悪い事業所に入った人は、すぐにやめる

ってことです。

まぁ、介護職に限ったことじゃないですけど、「職場選びは慎重に!」ってことですね。

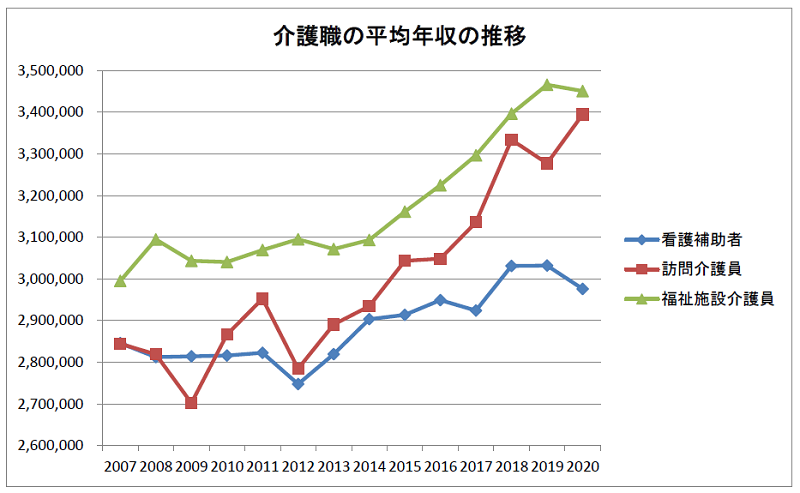

介護職の給与(年収)は、上がり続けている

「介護職の給与は、他の産業と比べると低い」というのは、確かにそのとおりで、2020年の平均年収は、次のようになっています。

- 看護補助者 2,975,800円

- 訪問介護員 3,394,700円

- 福祉施設介護員 3,450,400円

厚生労働省の介護職員等特定処遇改善加算の通知(資料)によると、

「役職者を除く産業平均賃金(水準)は、年収440万円」

とされていますので、約100万円低いことになります。

ただ、介護職員処遇改善加算などの効果もあり、介護職員さんの給与(平均年収)は、結構な勢いで上がっています。

このとおり。

詳細な数字は、次のとおりです。

【介護職の平均年収の推移(単位:円)】

| 年 | 看護補助者 | 訪問介護員 | 福祉施設介護員 |

| 2007 | 2,845,500 | 2,844,500 | 2,995,100 |

| 2008 | 2,812,100 | 2,819,000 | 3,094,600 |

| 2009 | 2,814,100 | 2,702,100 | 3,043,400 |

| 2010 | 2,816,100 | 2,866,300 | 3,040,600 |

| 2011 | 2,822,400 | 2,952,500 | 3,069,000 |

| 2012 | 2,747,500 | 2,784,600 | 3,095,200 |

| 2013 | 2,819,400 | 2,890,700 | 3,071,600 |

| 2014 | 2,903,200 | 2,934,300 | 3,093,100 |

| 2015 | 2,913,500 | 3,043,100 | 3,161,000 |

| 2016 | 2,949,000 | 3,048,600 | 3,224,900 |

| 2017 | 2,923,900 | 3,135,600 | 3,296,500 |

| 2018 | 3,031,000 | 3,333,500 | 3,396,300 |

| 2019 | 3,031,900 | 3,277,000 | 3,465,700 |

| 2020 | 2,975,800 | 3,394,700 | 3,450,400 |

【関連記事】

介護職員さんの処遇改善の施策について、詳しくはこちらの記事を。

⇒介護職員処遇改善加算の取得要件と賃金改善額(給与アップ)のまとめ

⇒特定処遇改善加算で変わった!?介護職の事業所(職場)の選び方【転職で確認する3つのこと】

介護職として働く人は、増え続けているが、まだまだ足りない

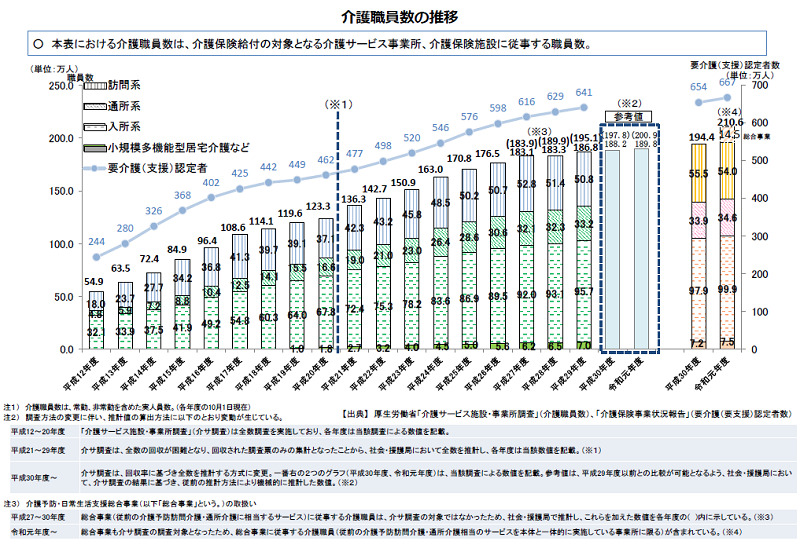

介護職員数は、2000年度(平成12年度)の「54.9万人」から増え続け、2019年度(令和元年度)では、「210.6万人」となっています。

出典:厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」

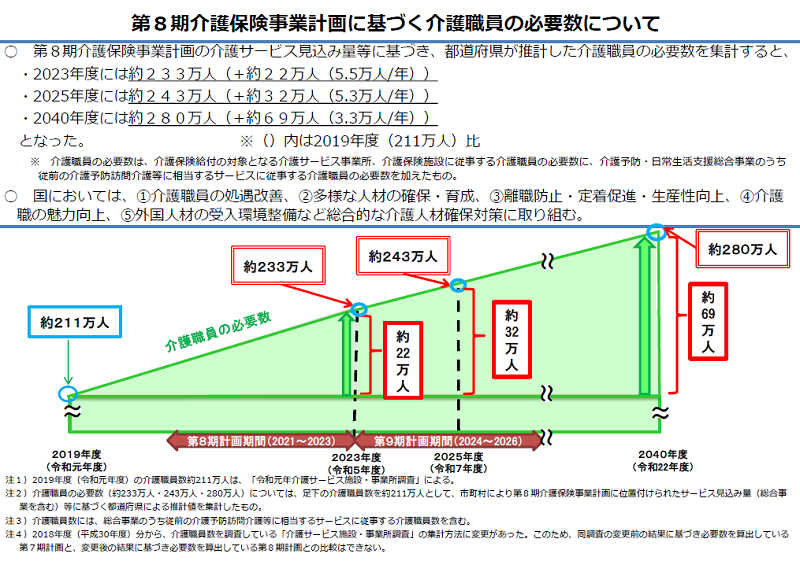

ただ、介護職員さんは増えてはいるんですが、厚生労働省の試算では、介護職員の必要数は「2025年度末で243万人」とされています。

なので、これからの6年間で「32万人」の介護人材を確保する必要があります。

このとおり。

出典:厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」

つまり、ぜんぜん足りないってことです。(人材不足)

逆に言えば、介護職とは、これからも「需要が増え続ける職種」ってことです。

【関連記事】

⇒介護職の7割は40歳以上!もう遅いのない介護業界【50歳の就職・転職】

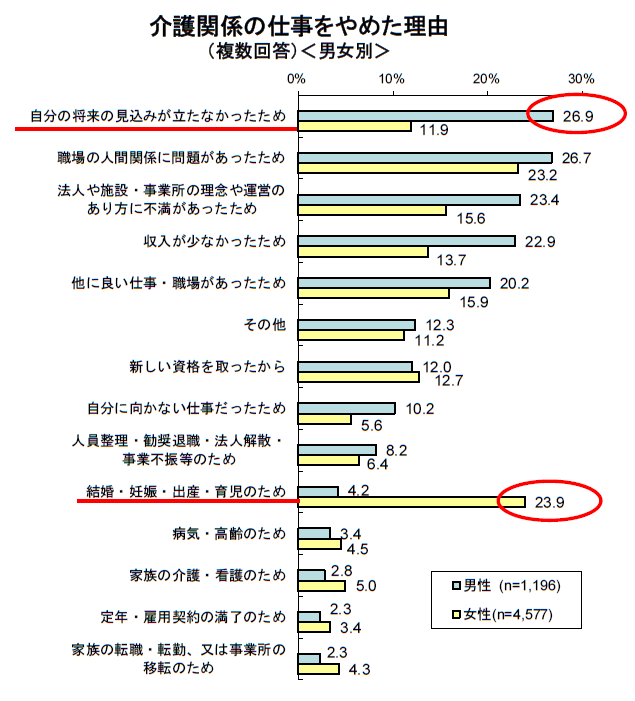

退職理由の上位は、「人間関係、事業所(運営)への不満、自分の将来の見込み」

介護職は、一般的に、

- 体力的にきつい

- 給与が安い

というイメージがありますが、退職理由の上位3位に「体力的にきつい」や「給与が安い」は入っていません。

このとおり。

【介護関係の仕事を辞めた理由「2020年度(令和2年度)」】

出典:介護労働安定センター「令和2年度介護労働実態調査」

また、介護職の退職理由の上位は、男女で異なっており、次のようになっています。

【男性の退職理由「トップ5」】

- 自分の将来の見込みが立たなかったため 26.9%

- 職場の人間関係に問題があったため 26.7%

- 法人や施設事業所の理念や運営のあり方に不満があったため 23.4%

- 収入が少なかったため 22.9%

- 他に良い仕事・職場があったため 20.2%

【女性の退職理由「トップ5」】

- 結婚・出産・妊娠等のため 23.9%

- 職場の人間関係に問題があったため 23.2%

- 他に良い仕事・職場があったため 15.9%

- 法人や施設事業所の理念や運営のあり方に不満があったため 15.6%

- 収入が少なかったため 13.7%

男性では、「自分の将来の見込みが立たなかったため」が退職理由の1位ですが、女性では、全くのランク外です。

逆に、男性ではランク外の「結婚・出産・妊娠等のため」が、女性では1位となっています。

どの職場でも退職理由の上位に入る、「職場の人間関係」は、介護業界でも上位になっています。

「法人や施設事業所の理念や運営のあり方に不満があったため」が、男女とも退職理由の上位に入っているのは、労働環境のバラツキがあることを感じますね。

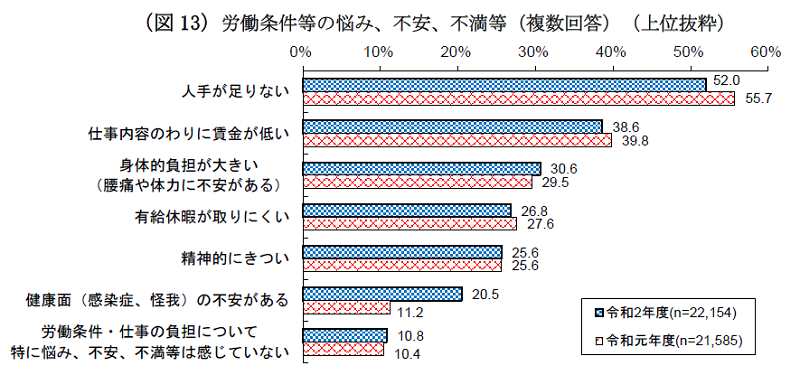

また、「労働条件等の不満」として、

- 人手が足りない 52.0%

- 仕事内容のわりに賃金が低い 38.6%

- 身体的負担が大きい 30.6%

という意見が多く出ています。

こんな感じです。

出典:介護労働安定センター「令和2年度介護労働実態調査」

これらのことから、

「給与(賃金)面や身体的な負担についての不満はあるけど、それが直接的な退職理由になるわけではない」

と言えそうです。

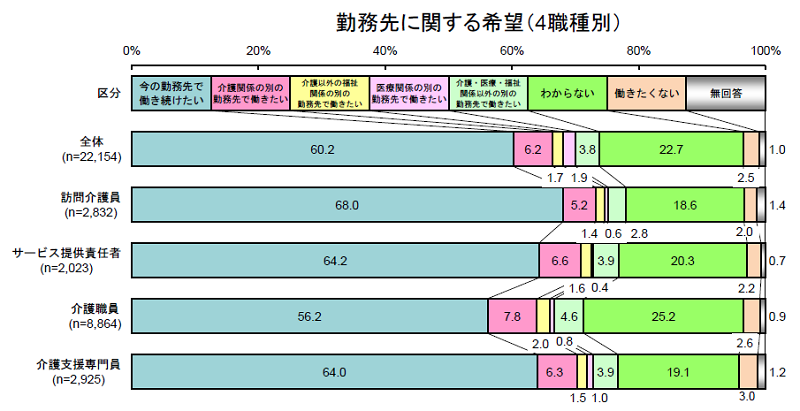

「介護職(介護サービス)の仕事を続けたい」が約7割

介護職として働いている人に「今の勤務先に限らず、あなたの仕事(職種)に関する希望」について聞くと、次のような回答が多くなっています。

- 今の勤務先で働き続けたい 60.2%

- 介護関係の別の勤務先で働きたい 6.2%

こんな感じです。

出典:介護労働安定センター「令和2年度介護労働実態調査」

これって、結構、高い数値だと思いませんか?

「仕事、やめたい~」という意見を聞くことが多いですからね。

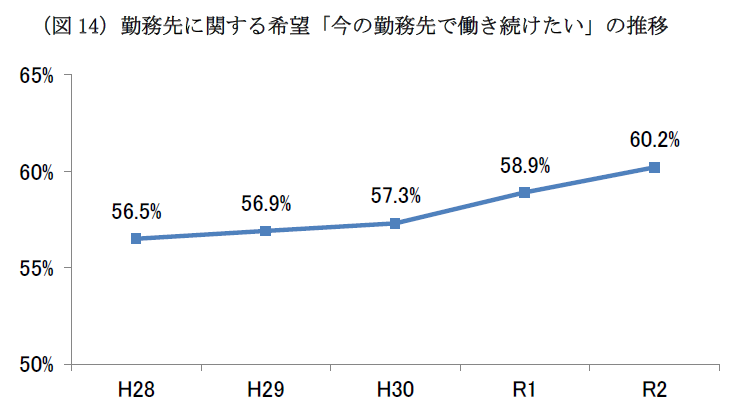

ちなみに、「今の勤務先で働き続けたい」と思っている人は、年々、増えています。

このとおり。

出典:介護労働安定センター「令和2年度介護労働実態調査」

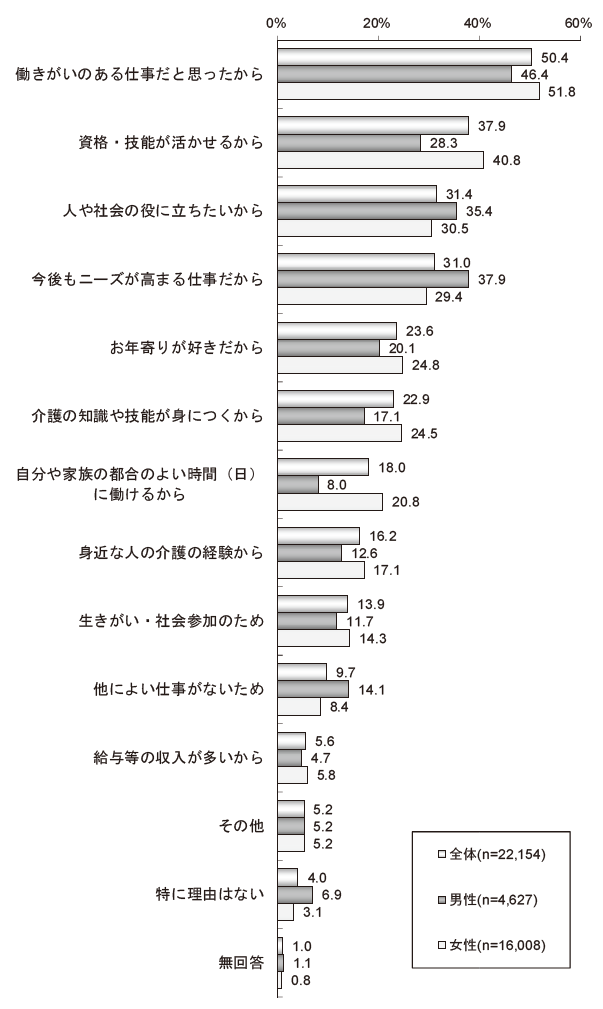

介護の仕事を選んだ理由は、「働きがい、資格が活かせる、他者貢献」が上位

介護の仕事は、次のような理由で選ぶ人が多いです。

【介護の仕事を選んだ理由(複数回答)】

出典:介護労働安定センター「令和2年度介護労働実態調査」

男女間でバラツキはありますが、全体として、介護の仕事を選んだ理由「トップ5」は、次のようになっています。

- 働きがいのある仕事だと思った 50.4%

- 資格、技能が活かせるから 37.9%

- 人や社会の役に立ちたいから 31.4%

- 今後もニーズが高まる仕事だから 31.0%

- お年寄りが好きだから 23.6%

やはり、介護という仕事に「働きがい」を感じている(求めている)人が多いですね。

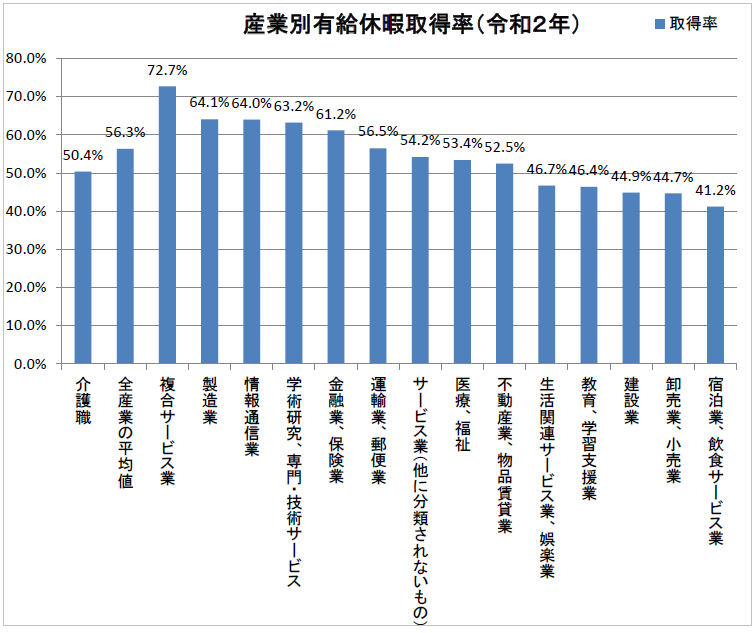

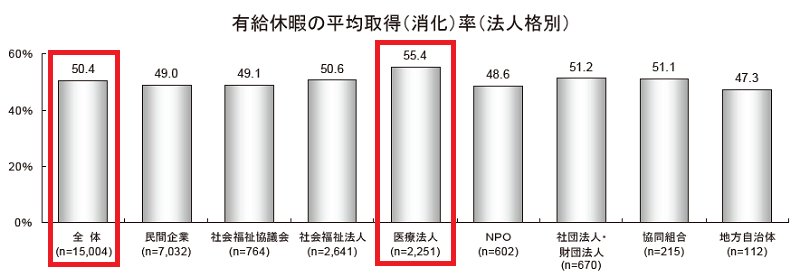

介護職の有給休暇取得率(50.4%)は、全産業平均より低い

2020年度(令和2年度)の調査では、

- 介護職の有給休暇取得率 50.4%

- 全産業の有給休暇取得率 56.3%

となっており、介護職の方が「5.9%」低くなっています。

次に、産業別で有給休暇取得率を比較してみます。(一番左が、介護職の有給休暇取得率です)

産業別では、

- 複合サービス業 72.7%

- 製造業 64.1%

- 情報通信業 64.0%

- 学術研究、専門・技術サービス 63.2%

- 金融業、保険業 61.2%

が上位となっており、介護職の取得率(50.4%)がかなり下回っています。

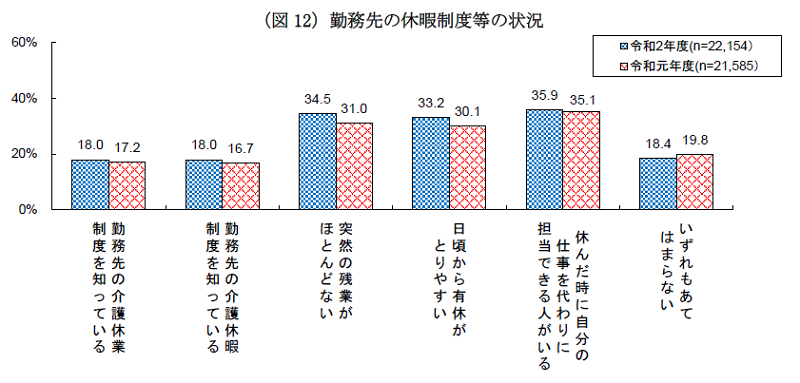

ただ、介護労働安定センターが行った「勤務先の休暇制度等の状況調査」では、

- 休んだ時に自分の仕事を代わりに担当できる人がいる 35.9%

- 日頃から有休がとりやすい 34.5%

という結果になっているので、「休みのとりやすさ」は、事業所(職場)によってバラツキがスゴイのかもしてません。

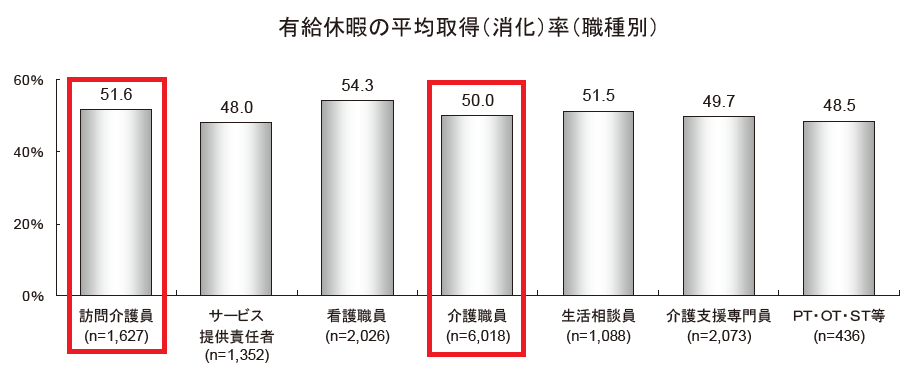

ちなみに、介護職における「法人格別・職種別の有給休暇取得率」は、次のとおりとなっています。

出典:介護労働安定センター「令和2年度介護労働実態調査」

医療法人の取得率が、若干高くなっていますね。

まとめ

介護職の労働環境(実態)について紹介させていただきました。

少しでも「介護のイメージ」が好転していれば、嬉しく思います。

介護職というと、「賃金(給与)が低い」という問題ばかりが、フォーカスされますが、

「最大の問題は、需要が増え続けていることによる人材不足が、労働環境を悪化させてしまっていること」

だと思います。

事実、労働条件等の不満について、「人手が足りない(52.0%)」という意見が半数以上にのぼります。

また、介護職の有効求人倍率は、令和3年7月現在で「3.64」という非常に高い数値となっています。

この数値からも、どれだけ介護人材が不足しているかが伝わると思います。

【関連記事】

介護人材の需要は、これからもどんどん高まっていきます。

そんな中、介護職員さんが、介護の仕事に働きがい(やりがい)を感じ、長く活躍いただくためにも、労働環境の整備・改善が喫緊の課題なんだと思います。

そうしないと、人材不足が改善されないですからね。

ちなみに、介護職の実態を知って、「介護職をやってみようかな」と思ったなら、ぜひ、チャレンジしてみてください。

介護職は、人材不足ということもあり、結構、どこの事業所でも求人募集してますし。

ちなみに、転職の際には、必ず、再就職手当の受給を検討しましょう。

再就職手当は、ハローワークから支給される手当で、

- 2~3ヶ月も休むつもりがない

- すぐに次の職場を探す予定

- ハローワークで仕事を探す気がない(人材紹介サービスを使うなど)

という人でも、支給を受けられる場合があります。

また、再就職手当は、以前に比べ、給付率が上がったため、結構な金額になってます。

もらわないのはもったいないです。

【関連記事】

⇒再就職手当(失業給付)を満額もらうための3つの注意点と「支給額早見表」

⇒離職票が届く前に手続き可能!失業保険を早くもらう方法【ハローワーク確認】

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【あわせて読みたい】

コメント