この記事では、2019年4月から始まった在留資格「特定技能(介護分野)」の

- 制度(目的、特定技能の基準、1号と2号の違いなど)

- 外国人受入れ機関(介護サービス事業所など)の要件

- 特定技能外国人の受入れとその後の流れ

- 特定技能外国人を受け入れる(採用する)場合の費用

- 就業までにかかる期間

- 特定技能外国人の受入れ事例

について紹介しています。

僕と同じように、介護人材の確保(採用)に苦労している、介護施設などの人事担当者さんに読んでいただけると嬉しいです。

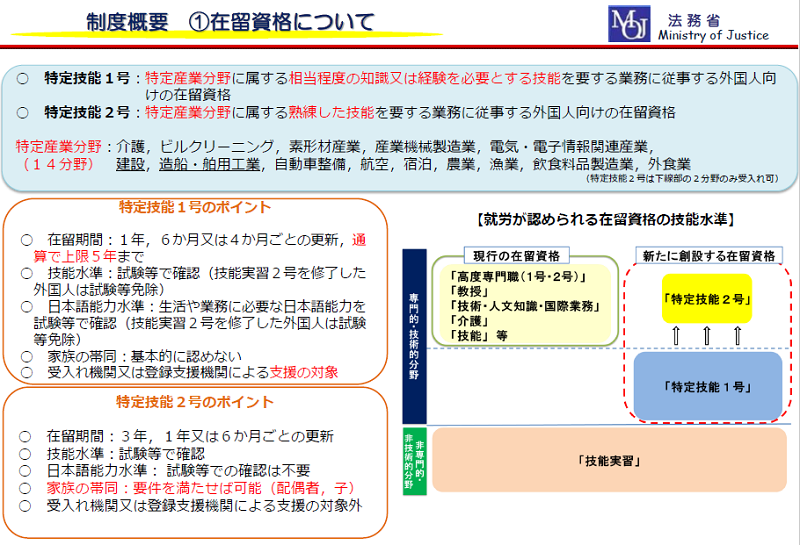

在留資格「特定技能」は、人手不足対応のための制度

まずは、「特定技能」制度について紹介していきます。

介護職は、人手不足が深刻な「特定産業分野」に該当

特定技能は、2019年4月から新たに始まった「外国人労働者を受け入れるための制度」で、人材確保が困難な状況にある産業(業種)に限り利用することができます。

介護職については、人材確保が困難な状況にある産業(特定産業分野)に入っていますので、外国人労働者の受入れが可能となります。

このとおり。

【特定産業分野】

- 介護業

- ビルクリーニング業

- 素形材産業

- 産業機械製造業

- 電気・電子情報関連産業

- 建設業

- 造船・舶用工業

- 自動車整備業

- 航空業

- 宿泊業

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

出典:法務省「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」

介護分野における「特定技能」制度の目的

法務省の方針では、次のようになっています。

特定技能外国人受入れの趣旨・目的

介護分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

出典:法務省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」

つまり、特定技能制度とは、

「介護分野において深刻化する人手不足に対応することが目的」

ってことです。

介護分野における「特定技能」の基準

在留資格「特定技能」で入国できる外国人労働者は、

「勤務する産業分野に対し、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められる」

されています。

これ、すっごくわかりづらい表現ですが、要するに

「特別な育成や訓練を受けなくても、ある程度即戦力として働ける」

ってことです。

なので、在留資格「特定技能」は、人手不足が深刻な介護事業所にとって、「待ってました~」という制度なんです。

ちなみに、介護分野における在留資格「特定技能」は、次に要件の1~4のいずれかに該当する外国人材の方が対象となります。

- 国内外で実施される次の試験に合格すること

・介護技能評価試験

・国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)

・介護日本語評価試験 - 介護分野の第2号技能実習を修了した人

- 介護福祉士養成施設を修了した人

- EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の人

【関連記事】

「技能実習」「介護福祉士養成施設の修了者」「EPA介護福祉士候補者」については、こちらの記事で説明しています。

⇒外国人介護人材受入れの4つの方法【EPA、留学、技能実習、特定技能】

特定技能「介護」の技能試験・日本語試験とは?

特定技能の要件になっている

- 介護技能評価試験

- 国際交流基金日本語基礎テスト

- 日本語能力試験(N4以上)

- 介護日本語評価試験

は、技能水準と日本語水準を証明するためのもので、具体的には次のようになっています。

介護技能評価試験

介護技能評価試験では、

「介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベル」

を満たしているかどうかを評価します。

試験の内容としては、次のようになります。

| 問題数 | 全45問 |

| 試験時間 | 60分 |

| 学科試験 | 介護の基本(10問) こころとからだのしくみ(6問) コミュニケーション技術(4問) 生活支援技術(20問) |

| 実技試験 | 判断等試験等の形式による実技試験課題を出題 |

| 合格基準 | 問題の総得点の60%以上 |

ちなみに、令和3年11月に行われた試験結果は、次のようになっています。

| 試験場所 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 国内 | 1,191人 | 796人 | 66.8% |

| フィリピン | 120人 | 81人 | 67.5% |

| カンボジア | 8人 | 7人 | 87.5% |

| ネパール | 120人 | 87人 | 72.5% |

| インドネシア | 599人 | 442人 | 73.8% |

| モンゴル | 12人 | 11人 | 91.7% |

| タイ | 19人 | 17人 | 89.5% |

国際交流基金日本語基礎テスト

このテストは、主に就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定するものです。

具体的には、

- ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる分や表現が理解できる

- 簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる

- 自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる

って感じです。

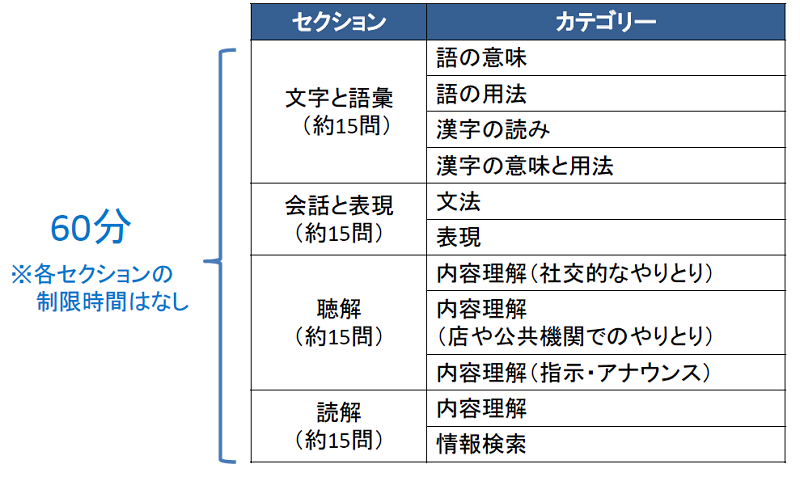

また、試験の内容は、次のようになります。

出典:国際交流基金

日本語能力試験(N4以上)

この試験は、主に日本語を母国語としない人を対象に、日本語能力を測定し、認定するものです。

N1~N5の5つのレベルがあり、N5がやさしく、N1が難しくなります。

N4レベルとは、「基本的な日本語を理解することができる」とされており、具体的には次のとおりです。

- 読む:基本的な言葉や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解することができる

- 聞く:日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる

試験(N4レベル)の内容は、次のようになります。

試験時間は、115分です。

| 試験科目 | 試験内容 |

| 文字・語彙 | 漢字読み |

| 表記 | |

| 文脈規定 | |

| 言い換え類義 | |

| 用法 | |

| 文法 | 文の文法1(文法形式の判断) |

| 文の文法2(文の組み立て) | |

| 文章の文法 | |

| 読解 | 内容理解(短文) |

| 内容理解(中文) | |

| 情報検索 | |

| 聴解 | 課題理解 |

| ポイント理解 | |

| 発話表現 | |

| 即時応答 |

N4レベルは、「基本的な日本語を理解することができる」とされています。

でも、実際に、日本語能力試験N4の合格者と話してみて感じるのは、コミュニケーションに難ありです。(完全な私見です)

N2レベルともなると、ほぼ違和感なくコミュニケーションを取ることができる印象です。(介護福祉士専門学校の授業が理解できるレベルだと思います)

介護日本語評価試験

介護日本語評価試験では、

「介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準」

を満たしているかどうかを評価します。

試験の内容としては、次のようになります。

| 問題数 | 全15問 |

| 試験時間 | 30分 |

| 学科試験 | 介護のことば(5問) 介護の会話・声かけ(5問) 介護の文書(5問) |

| 合格基準 | 問題の総得点の60%以上 |

令和3年11月に行われた試験結果は、次のとおりです。

| 試験場所 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 国内 | 987人 | 796人 | 66.8% |

| フィリピン | 103人 | 74人 | 71.8% |

| カンボジア | 11人 | 3人 | 27.3% |

| ネパール | 107人 | 100人 | 93.5% |

| インドネシア | 498人 | 390人 | 78.3% |

| モンゴル | 17人 | 11人 | 64.7% |

| タイ | 20人 | 15人 | 75.0% |

ちなみに、介護技能評価試験・介護日本語評価試験の内容については、こちらのサイトでサンプル問題がチェックできます。

⇒厚生労働省「介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について」

在留資格「特定技能」で、外国人介護人材が行なえる業務

特定技能(1号)外国人が従事できる業務は、

- 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)

- 身体介護等に付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

となっています。

一般的な介護業務って感じですね。

ただし、訪問介護等の訪問系サービスに従事することはできませんので注意が必要です。

なお、介護業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(お知らせ等の掲示物の管理や物品の補充など)に付随的に従事することは可能です。

だからといって、関連業務だけをしてもらうのは、ダメですよ。

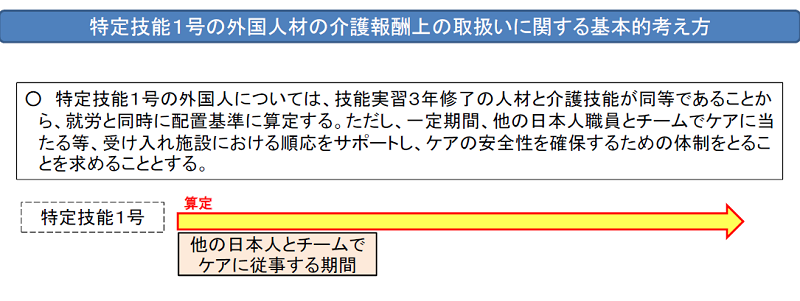

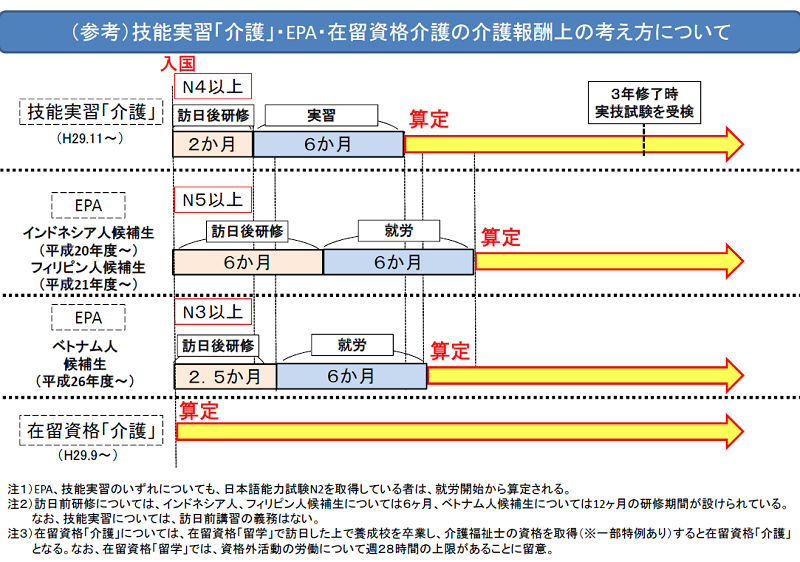

診療報酬・介護報酬などの人員配置への算入(算定)は?

特定技能外国人は、EPAや技能実習制度と違い、就労と同時に人員配置に算入できます。

こんな感じです。

出典:厚生労働省「1号特定技能外国人の配置基準上の取扱い等について」

なお、「一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制」については、やはりみんな気になるのか、Q&Aが出ています。

(問)

「一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとること」とされているが、

①「一定期間」とはどの程度の期間なのか。受け入れ施設が自由に設定して良いのか。

②「チームでケアに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保する」とは具体的にどのような体制を指すのか。

(答)

1号特定技能外国人については、介護の一定の専門性・技能を有していることから、就労と同時に介護報酬及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準に算定する取扱いとしているところであるが、その就労に当たっては、利用者のケアを第一に考え、受入施設に順応する期間を設ける取扱いとする。

①について

「一定期間」とは、受け入れた外国人材が受け入れ施設における業務に順応するまでの期間であり、6ヶ月を想定している。

②について

「チームでケアに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保する」とは、

1.外国人材と日本人職員が一体となって介護にあたること

2.介護技術習得の機会の提供

3.外国人材に対する日本語習得の機会の提供

といった取組み等を通じ、受け入れ施設における順応のサポート、ケアの安全性の確保を図るものである。

出典:「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準』について」に関するQ&A

介護分野における「特定技能」1号と2号の違い

特定技能は、1号と2号に分かれており、「特定技能2号」の方が、熟練した技能が求められます。

こんな感じです。

出典:法務省入国管理局「新たな外国人材の受入れについて」

介護分野の特定技能2号は、在留資格「介護」に相当するため、定めないこととなっています。

なので、外国人介護人材の受入れにおいては、

「特定技能 = 特定技能1号(1号特定技能外国人)」

ということになります。

特定技能1号の外国人が働ける期間は?

在留資格「特定技能」で、在留することができる期間は、通算5年間です。

ただし、特定技能での在留期間中に、介護福祉士の国家試験に合格すれば、そのまま日本で働き続けることができるようになります。

その場合、在留資格「介護」に切り替わります。

外国人介護人材の受入れ機関(介護サービス事業所など)の要件

特定技能外国人の受入れを行う機関は、

- 特定技能所属機関

- 特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関

- 受入れ機関

などと言われますが、すべて同じ意味で、いわゆる「外国人労働者を雇う事業所」のことです。

また、特定技能外国人の受入れを行うには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

【受入れ機関になるための主な要件】

- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であり、確実に履行(報酬額が日本人と同等以上など)

- 受入機関自体が適切(5年以内に出入国・労働法令違反がないなど)

- 外国人を支援する体制(外国人が理解できる言語で支援できるなど)

⇒登録支援機関に委託可 - 外国人を支援する計画が適切(生活オリエンテーション等を含むこと)

- 出入国在留管理庁への各種届出

【関連記事】

各要件の詳細な取り扱いについては、こちらの記事で詳しく説明しています。

⇒【特定技能】外国人受入れ機関(特定技能所属機関)が満たすべき基準とは?

登録支援機関と外国人支援の内容については、こちらの記事で詳しく説明しています。

⇒登録支援機関に全委託できる!「特定技能」制度の外国人支援の内容

さらに、介護分野の受入れ機関については、次の条件が追加されます。

【介護分野の受入れ機関に追加される特有の基準】

- 事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人などの常勤介護職員の総数を上限とすること

- 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会」の構成員になること

- 特定技能所属機関は、「介護分野特定技能協議会」に対し、必要な協力を行うこと

- 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

【関連記事】

介護分野における受入れ機関への追加要件の取扱いについては、こちらの記事で詳しく説明しています。

⇒【特定技能】介護分野における受入れ機関の追加(特有)基準とは?

介護分野における「特定技能外国人」受入れとその後の流れ

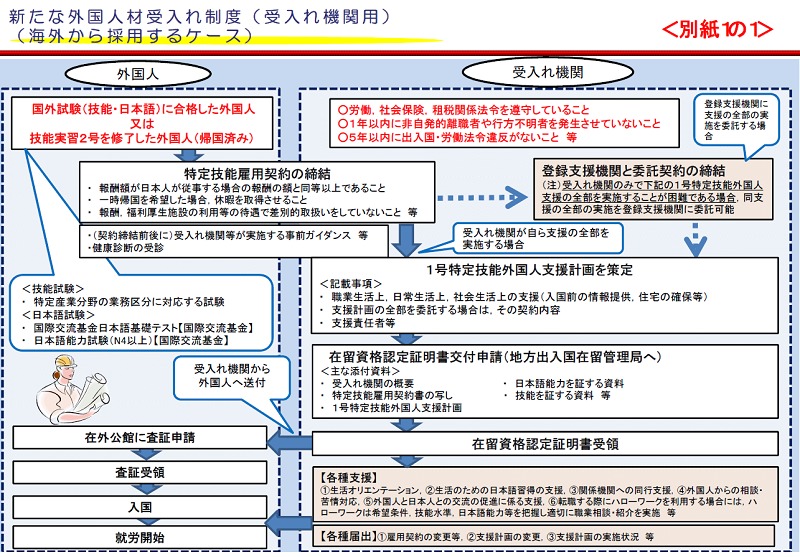

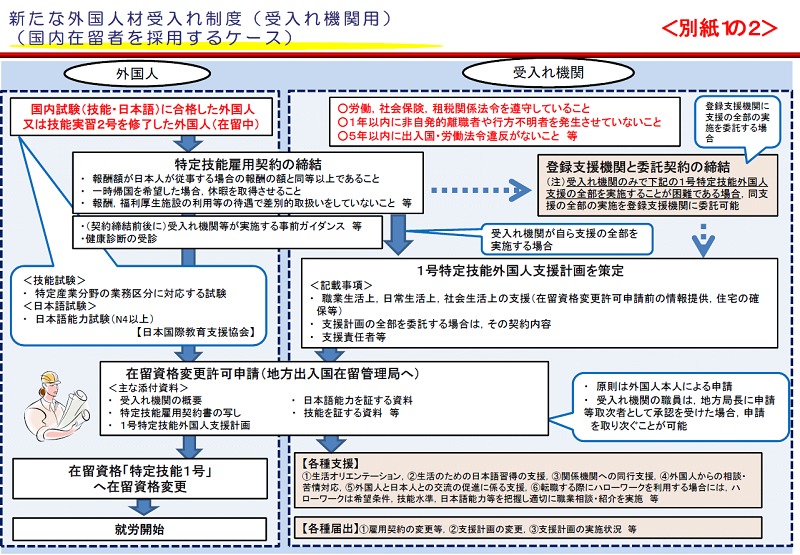

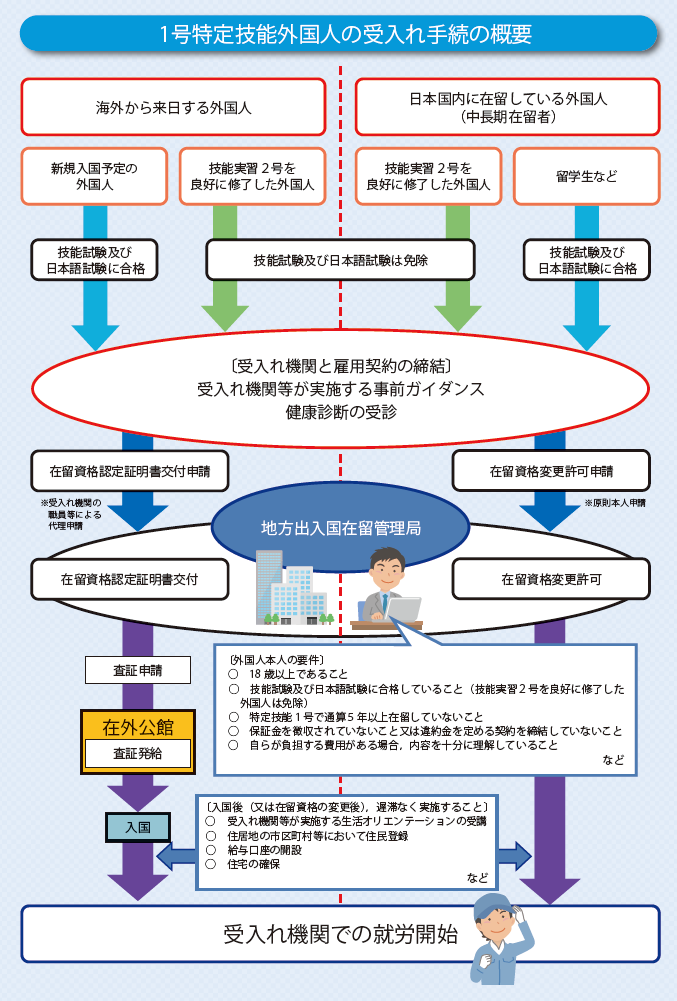

外国人受入れの全体の流れは、次のとおりです。

- 特定技能評価試験の実施機関において、日本での労働を希望する外国人が、「特定技能」の基準を満たすかどうかを確認

- 「特定技能」の基準を満たす外国人と、受入れ機関が、直接、雇用契約を行う

- 受入れ機関等が、外国人の支援を行いながら、外国人に介護職員として働いてもらう

- 特定技能の在留期間「5年間」のうちに、介護福祉士の資格を取得してもらう

⇒不合格の場合「5年間」で帰国 - 在留資格「介護」で、日本で長く働いてもらう

ちなみに、「入国までのフロー」と「受入手続きの概要」はこんな感じです。

出典:法務省入国管理局「特定技能外国人受入れに関する運用要領」

出典:法務省入国管理局「特定技能外国人受入れに関する運用要領」

出典:出入国在留管理庁「在留資格特定技能が創設されました」

特定技能外国人を受け入れる(採用する)場合の費用

受入れ機関の要件で、特定技能外国人の給与(報酬)は「日本人と同等以上」とされています。

なので、人件費という意味では、日本人を雇用した場合と変わりません。

ただ、特定技能外国人の

- 人材選定(マッチング)から紹介

- 面接、採用までの支援

- 採用後の外国人を支援する体制

などを、登録支援機関(特定技能の窓 ![]() など)に委託する場合には、追加で費用がかかってきます。

など)に委託する場合には、追加で費用がかかってきます。

相場としては、

- 人材紹介料 80~100万円(人材紹介サービスの紹介料とほぼ同じ)

- 採用時の手続き費用 20~30万円

- 採用後の支援委託費 月額2~3万円

って感じです。

まぁ、日本人の採用ができるなら、日本人を採用した方が費用はかかりません。

ただ、それが難しいから「特定技能外国人」の採用を検討していると思うので、背に腹は代えられないって感じですかね。

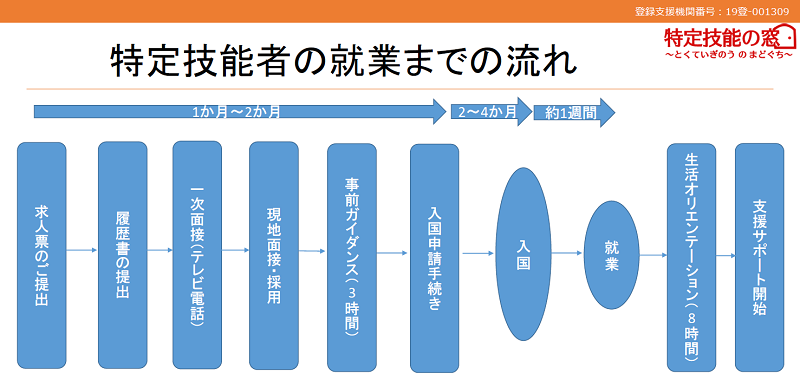

特定技能外国人は、就業までにどのくらいの期間がかかるのか?

特定技能外国の採用は、日本人を採用するのとは違い時間がかかります。

たとえば、

- 国内在留者を採用する場合 2ヶ月程度

- 海外から採用する場合 6ヶ月程度

って感じです。

なので、介護人材の確保(採用)に苦労しているというなら、準備だけは早めにしておいたほうがいいと思います。

登録支援機関(特定技能の窓 ![]() など)に特定技能外国人の紹介を依頼したとしても、採用が決まるまでは無料ですので。

など)に特定技能外国人の紹介を依頼したとしても、採用が決まるまでは無料ですので。

なお、特定技能外国人の就業までの流れは、こんな感じです。(海外から採用する場合)

出典:株式会社パラダイム・ラボ「特定技能制度の活用による優秀な外国人就労者の採用」

介護分野における特定技能外国人の受入れ事例

出入国在留管理庁の資料に、実際に特定技能「介護」の受入れを行っている施設の事例がありましたので紹介しておきます。

受入れ施設

- 施設所在地:神奈川県横浜市

- 事業内容:有料老人ホームの運営

- 外国人材の受け入れ実績:2019年度より(特定技能外国人1人)

受入施設の取り組み、工夫

- 人材不足が深刻な日本において外国人材の活用は必至。その意図と意義を全職員に周知できるよう事前に伝達

- 服薬時の名前確認など、外国人材にとって難易度の高い漢字の理解に対し、働きやすい環境を作るため、ふりがなを徹底させるだけでなくICT活用を推進

スマートフォンを使用したシステムによりサポート - グループが持つ外国人材就労支援のノウハウを共有し、LINEによるサポート窓口の開設や交流会の実施により、施設長及び本部との定期面談以外にも、相談しやすい環境を作り、不安をいち早く察知・対応

- 食事補助に加え、希望があれば、宗教に合わせメニューを変更することも可能

- 本社及び施設による試験合格に向けたサポート

特定技能外国人に対する受入れ施設の評価

- まじめでひたむきに業務を行う姿を見て、周りの日本人スタッフが感化され、相乗効果を示している

- 言葉や動作など、介護の基礎を勉強をしているので、習得が早い

- 複雑な作業や工程の多い内容に関しては、当然、習得に時間がかかるが、定型的な業務に関しては習得が非常に早い

日本人と比べても同等もしくは同等以上 - 日本人と違い、先入観などの主観的な視点がないので、介護にとって必要であるシンプル、かつ、客観的な視点で物事をみることができる

特定技能外国人の紹介

- インドネシア人男性(20代)

- EPA介護福祉士候補者として4年間にわたり、就労・研修に従事

- 介護福祉士国家試験において、合格基準点より7点不足、すべての試験科目で得点

- 日本語検定:N2級

特定技能外国人の声

- EPA介護福祉士候補者として過ごした4年間で、日本の介護士として働きたいという気持ちが高まり、また、介護福祉士国家試験にもあと7点ということから、再チャレンジしたかった

- 早期に介護福祉士試験に合格し、インドネシアで、日本で介護士を目指す人たちに、講師をしたり、介護の良さを伝えていきたい

受入れ施設の評価にある、「まじめでひたむきに業務を行う」というのは、僕も全く同じ印象をもっています。

もちろん、全員が全員ではありませんが、うちの事業所で勤務している外国人(介護職)も、すっごくまじめで、素直な人が多いです。

ほんと、一生懸命、仕事に取り組んでくれます。

まとめ

ここで、介護分野における在留資格「特定技能」のポイントについてまとめておきます。

- 深刻化する人手不足に対応するための制度

- 特定技能外国人は、特別な育成や訓練を受けなくても、ある程度即戦力として働ける人材

- 訪問介護等の訪問系サービスに従事することはできない

- 「特定技能」の在留期間は、通算で5年間

- 在留期間中に介護福祉士の資格を取得すれば、日本でずっと働くことができる

- 特定技能外国人の給与(報酬)は「日本人と同等以上」

- 特定技能外国の採用は、就業までに時間がかかる

外国人介護人材の受入れ制度は、

- 特定活動「EPA(経済連携協定)」

- 外国人留学生(介護福祉士養成施設)

- 技能実習

- 特定技能

と4つありますが、人手不足(労働力不足)への対応を目的としているのは、「特定技能」しかありません。

つまり、

「介護人材の確保に外国人労働者を検討するなら、特定技能1択」

ってことです。

もし、介護人材の不足への対応で、外国人労働者を検討しているなら、ぜひ、特定技能制度を利用しましょう。

これから、ますます、介護職員の採用は厳しくなると思うので。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【あわせて読みたい】

コメント