この記事では、「外国人介護人材」の受入れを行うときの

- 特定活動「EPA(経済連携協定)」

- 外国人留学生(介護福祉士養成施設)

- 技能実習

- 特定技能

という、4つの制度(概要)の説明と、

「人手不足への対応のため、これから外国人介護人材の受入れをするには、どの制度が使ったらいいか?」

について、僕の考えをまとめています。

僕と同じように、介護人材の確保(採用)に苦労している、介護施設などの人事担当者さんに読んでいただけると嬉しいです。

人手不足で、外国人介護人材を受入れるなら「特定技能」1択!!

外国人介護人材の受入れをするには、次のいずれかの「在留資格」を利用するしかありません。

- 特定活動

- 留学

- 技能実習

- 特定技能(2019年4月からの制度)

どの制度を利用しても、介護職員として勤務いただくことができますが、制度の目的や複雑さ、受入施設の条件など、かなりバラつき(違い)があります。

要するに、「どの制度を選ぶかで、施設側の負担が大きく変わってくる」ってことです。

介護施設などの人事担当者(僕を含め)からすれば、極力、シンプルな制度で「日本で働きたい」という外国人を受け入れたいと思っているはず。

そういう意味では、外国人介護人材の受入れで、

「どの制度を使ったらいいの?」

と悩む必要はありません。

なぜなら、労働力不足への対応に利用できる制度は、在留資格「特定技能」しかないからです。

なので、人手不足への対応のため、これから外国人介護人材の受入れをするなら「特定技能」制度を利用しましょう。

外国人労働者と受入施設(介護施設など)の目的が明確なため、制度もシンプルですし。

それでは、

- 特定活動、留学生、技能実習、特定技能の各種制度(概要)

- 「なぜ、特定技能1択なのか?」

について説明していきます。

特定活動「EPA(経済連携協定)」

在留資格「特定活動」は、インドネシア、フィリピン、ベトナムとの経済連携協定(EPA)によるもので、協定を結んだ各国との経済活動の連携強化を目的にしています。

なので、そもそも労働力不足へ対応するための制度ではありません。

相手国のための経済協力(連携)ですから。

「じゃあ、経済活動の連携強化ってなんなの?」ってことになりますが、介護人材のEPAにおいては、

「4年間の介護経験を経て、日本の介護福祉士資格を取得をしてもらうこと」

とされています。

EPAでは、「介護福祉士資格の取得が目的」ということもあり、介護研修という教育訓練が最優先されます。

そのため、受入施設のハードル(要件)は、かなり高くなっています。

こんな感じです。

【主な受入施設の要件】

- 介護福祉士養成施設における実習施設と同等の体制を整備

- EPAの介護福祉士候補生を除き、介護職員数が、法令に基づく配置基準を満たすこと(6ヶ月を経過すると介護福祉士候補生を人員数に含めることができます)

- 常勤介護職員の4割以上が、介護福祉士であること

- 介護福祉士国家試験に配慮した適切な研修と、日本語の継続的な学習などの機会を設けること

- 介護福祉士候補生の宿泊施設を確保すること

あくまで、僕の意見ですが、EPAで入国した外国人は、職員というより、お金(給料)を払って、勉強してもらうって感じです。

まぁ、経済協力ですから当然なのかもしれませんが、施設側からすると厳しい印象です。

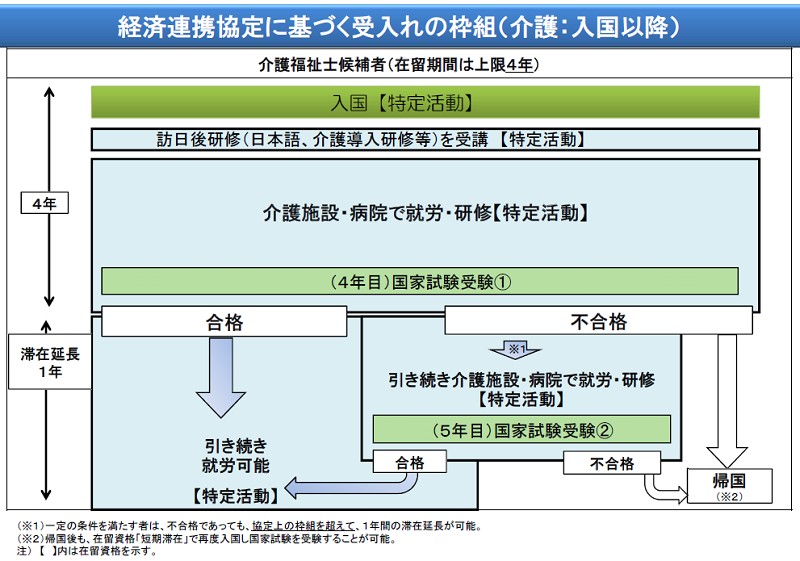

ちなみに、特定活動(EPA)で入国する外国人介護人材は、介護福祉士候補生となり、4年間、「介護施設で就労・研修」を受けることができます。

その間に、介護福祉士の国家試験を受験し合格することで、5年目以降も就労することができるようになります。

ただし、不合格の場合は帰国です。(一定の条件を満たす場合、1年間の延長措置があります)

【EPA(介護人材)の流れ】

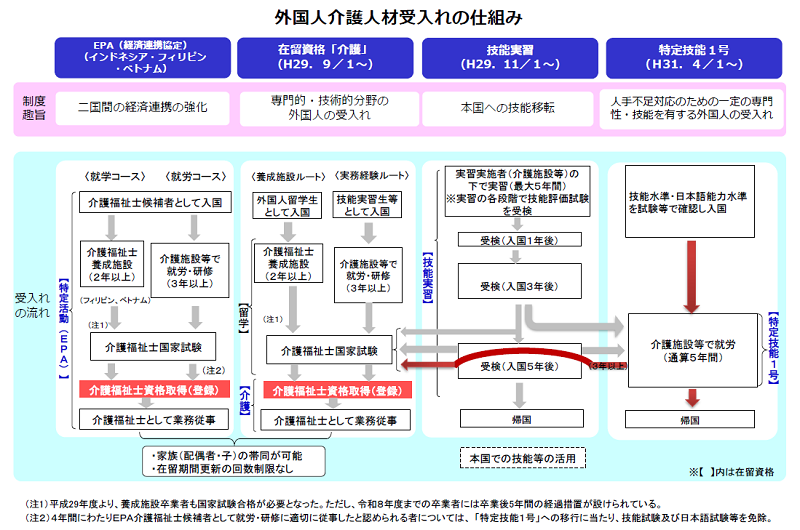

出典:厚生労働省「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」資料

外国人留学生(介護福祉士養成施設)

在留資格「留学」は、

- 日本語や、日本の文化を勉強したい

- 日本で学位(資格)を取得したい

という外国人のための資格です。

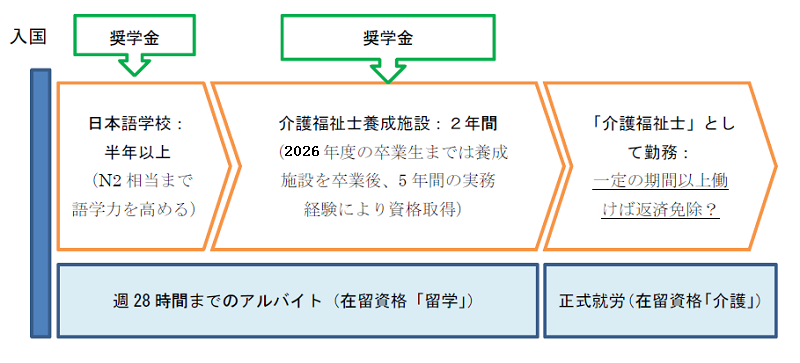

なので、在留資格「留学」を利用した外国人介護人材の受入れは、介護福祉士養成施設などで学びながら、介護施設でアルバイトをするイメージです。

さらに言えば、

「介護施設が求人募集をして、応募してきたのが、日本人ではなく、外国人留学生だっただけ」

って感じです。

もちろん、普通にアルバイトを雇うだけなので、受入施設の条件はありません。

そう考えると、在留資格「留学」って、すっごくわかりやすい制度なんですが、実際には全く違う運用となっています。

というのも、

- 「日本で働くためには、学生にならないといけない」という外国人

- 「介護人材確保のため、学生になって、介護施設などで働いてほしい」という事業所

の意図により、

- 日本語学校

- 介護福祉士養成施設

- 介護施設など(職場)

をセットにして、仲介業者があっせんするということが行なわれています。(すべてではありませんが・・・)

その結果、制度運用が複雑化しています。

本来は、

- 日本で働きたい外国人

- 日本で働いてほしい介護施設

をマッチングすればいいだけなのに・・・

また、留学生は、「出入国管理及び難民認定法」により、週28時間までしか働けないことになっています。

なので、学費などの修学費用を捻出できない人が多いです。(春休みや夏休みなどは、1日8時間、週40時間まで就労が可能です)

そのため、日本語学校や介護福祉士養成施設の修学費用を、事業所側が負担することになります。(奨学金制度などにより)

もちろん、しっかり勉強して介護福祉士を取得してくれれば、その後、長く働いていただくことができますので、修学費用の負担については「先行投資かな!?」と納得できます。

ただ、みんながみんな、介護福祉士の国家試験に合格できるとは限りません。

日本語で行われる介護福祉士の国家試験に、入国2~3年の外国人が合格するのは、すっごくハードルが高いですし。

で、もし合格できなければ、帰国となり、奨学金の返済も難しくなっちゃいます。

以上のことから、「留学生(介護福祉士養成施設)」は、時間と費用の割に、かなりのリスクがある制度だと思います。

勤務時間にも制限がありますし・・・

なお、在留資格「留学」による、外国人留学生受入れの流れは、こんな感じです。

出典:大阪府版 在留資格「介護」による外国人留学生受入れガイドライン

技能実習

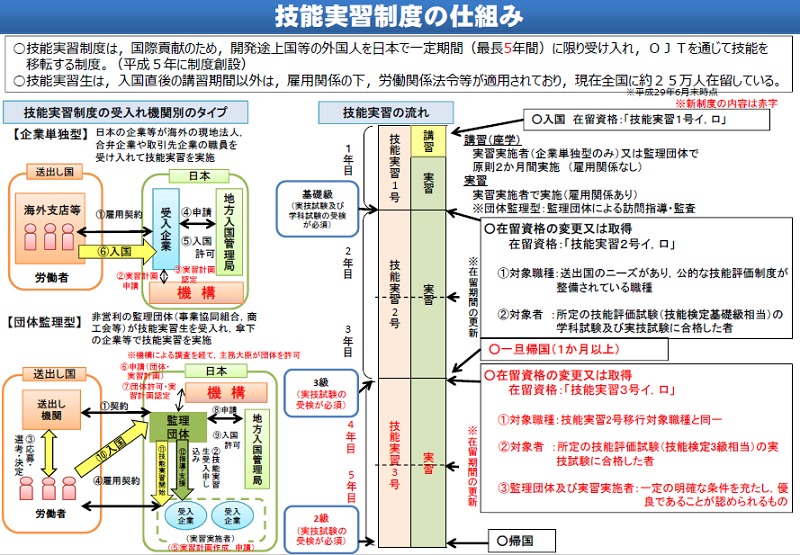

在留資格「技能実習」は、国際貢献のため、開発途上国などの外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、介護経験などを通じて得た技能を移転する制度です。

要するに、

「介護施設など働いてもらい、そこで学んだ技術を、母国に持って帰って活用してもらおう」

ってことです。

なので、介護人材の確保を目的として利用する制度ではありません。

「日本の技術を教えてあげるよ~」という他者貢献です。

ただ、実際は、労働力不足への対応に使われることが多いようですが・・・

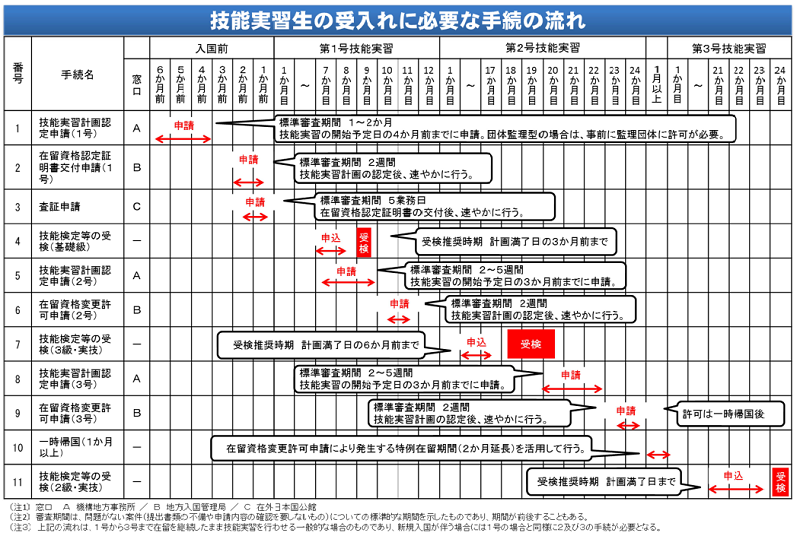

また、技能実習制度は、国際貢献(技能移転)を目的としているためか、かなり制度が複雑です。

たとえば、

- 技能実習責任者の選任(講習を修了したもの)

- 実習の各段階で、技能評価試験を受験(試験に合格できなければ帰国)

- 1ヶ月以上の一時帰国(技能実習3号を取得するとき)

- 日本語学習と介護導入講習の実施

- 最大5年間で帰国(他の制度へ移行する場合は???)

などなど。

制度全体の流れ(イメージ)を見ても、このとおり、複雑でなんだかよくわからない・・・

出典:厚生労働省社会・援護局 技能実習「介護」における固有要件について

出典:法務省・厚生労働省「技能実習制度 運用要領」

はっきり言って、技能実習制度は、「運営要項」もすっごいページ数なので、僕はぜんぜん理解できていません。

「詳しく知りたい!」という人は、こちらのサイトをチェックしてみてください。

ただ言えるのは、

「うちの施設では、技能実習制度は利用しない!」

ってことです。

理由としては、

- 目的があわない

- 帰国のリスクが高い(5年間いられないかも)

- 制度が複雑なため、施設側の負担が大きい

って感じです。

「日本の介護技術を世界に発信したいんだ~」という、熱い志を持っている施設(法人)以外は、技能実習制度の利用はやめた方がいいと思います。

特定技能

在留資格「特定技能」は、2019年4月から始まった、割と新しい制度です。

特定技能は、1号と2号に分かれており、「特定技能2号」の方が、熟練した技能が求められます。

ただ、介護分野の特定技能2号は、在留資格「介護」に相当し在留が可能なため、定めないことになっています。

なので、外国人介護人材の受入れにおいては、

「特定技能 = 特定技能1号(1号特定技能外国人)」

ということになります。

在留資格「特定技能」制度の目的

この制度は、「介護分野において深刻化する人手不足に対応すること」を目的としています。

このとおり。

特定技能外国人受入れの趣旨・目的

介護分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

ほんと、待ちに待った制度って感じです。

また、在留資格「特定技能」は、他の制度を比べ、受入の流れがシンプルなのも嬉しいポイントです。

このとおり。

出典:厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」

外国人さんの頑張りによっては、「介護福祉士」の資格取得も可能ですので、在留資格「介護」への切り替えも可能です。

「特定技能」の在留期間

在留資格「特定技能」で、在留することができる期間は、通算5年間です。

技能実習や留学生と違い、

「技能評価試験や入学試験に合格できないと帰国」

ということもありませんので、計画的な職員配置が可能です。(本人希望での帰国はあると思いますが・・・)

受入機関(介護施設など)の要件

在留資格「特定技能」で入国した外国人の受入を行うには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

【主な受入機関の要件】

- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であり、確実に履行(報酬額が日本人と同等以上など)

- 受入機関自体が適切(5年以内に出入国・労働法令違反がないなど)

- 外国人を支援する体制(外国人が理解できる言語で支援できるなど)

⇒登録支援機関に委託可 - 外国人を支援する計画が適切(生活オリエンテーション等を含むこと)

- 出入国在留管理庁への各種届出

一番の課題は、「3.外国人を支援する体制」だと思うんですが、これについては「登録支援機関」に全委託できるため、施設(事業所)側の負担をかなり軽減できます。

【関連記事】

「特定技能所属機関(受入れ機関)」の基準については、こちらの記事で詳しく説明しています。

介護福祉士の資格取得で、日本で働き続けることができるようになる

「特定活動」「留学」「技能実習」「特定技能」の、どの在留資格で入国しても、国家資格「介護福祉士」を取得することで、

- 在留資格「介護」

- 在留資格「特定活動:介護福祉士」(EPAの場合)

に切り替わります。

そして、この在留資格を得ることで、在留期間の更新回数に制限がなくなり、日本で働き続けることができるようになります。

なので、最終的には、どの制度においても「介護福祉士」を目指すことになります。(日本で、働き続けることを希望する場合)

つまり、「入口は、4つだけど、出口は1つだよ」ってことです。

まとめ

ここで、「外国人介護人材の受入れ」の4つの制度を比較し、ポイントを一覧表にしておきます。

| 特定活動 | 留学生 | 技能実習 | 特定技能 | |

| 目 的 | 経済連携 | 学び | 国際貢献 | 労働力不足の対応 |

| 制度の複雑さや難易度 | 高い | 低い | 高い | 低い |

| 就労期間(最長) | 4年 | 5年 | 5年 | 5年 |

| 勤務時間の制限 | なし | あり | なし | なし |

| 帰国や費用のリスク | 低い | 高い | 高い | 低い |

一覧表を見ていただいたとおり、

「人手不足への対応のため、これから外国人介護人材の受入れをするなら、特定技能制度1択!!」

です。

もし、介護人材の不足への対応で、外国人労働者を検討しているなら、ぜひ、特定技能制度を利用しましょう。

制度の目的も、ばっちり当てはまりますし。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【あわせて読みたい】

コメント

すばらしい!

自分はまったく介護には関係のない者ですが、特定技能ってなに?技能実習となにが違うの?という疑問から、いろいろ検索してこちらにたどりつきました。

5~6カ所、他のサイトも見てきましたが、こちらの記事がいちばん分かりやすかったです。

さすが現場の人が書いただけあり、切実さや現実味が記事に表れています。

とても参考になりました、ありがとうございます。

maruさん

ブログをお読みいただきありがとうございます。

また、嬉しすぎるコメントありがとうございます。

この記事は、僕が以前感じた疑問をそのまま書き出したようなものだったので、「読んでいただける人っているかな?」って思いながら書いたんですが、お役に立ててとても嬉しいです。

はじめまして。これから新しく外国人介護人材派遣の事業を起こそうと考えている者です。

偶然たどり着いたこちらのブログの内容ですが、非常に有意義な内容で正直驚いております。

内容から察するに特定技能制度を利用した団体や企業間の競争が見受けられそうですね。

ニュース等では度々取り上げられてる人材不足の問題がここまで深刻だったとは知らなかったです。

そこで質問があります。

通常、福祉施設等は外国人の受入れ拡大をどのように受け止めているのでしょうか。また、外国の人材が欲しくなった場合、やはり外国人求人サイト等で人材を確保するのでしょうか。

秋田さん

コメントおよびご質問いただき、ありがとうございます。

ご質問の件ですが、

まず、うちの施設(法人)においては、特定技能外国人(介護)の受け入れは非常に前向きです。

これには、介護職の人材不足が大きく影響しており、採用がかなり困難だからです。(看護師を採用するより大変です)

また、「平成30年度介護労働実態調査」結果から労働者側の意見を見てみると、

「外国人労働者と一緒に働く労働者の印象はプラス評価」

とも出ていますので、多少のハードルはあるにせよ、外国人介護人材の受け入れを歓迎してくれる職員は多いかと思います。

次に、特定技能外国人の募集についてですが、「介護技能評価試験・介護日本語評価試験」の実施頻度および合格率を見る限り、まだまだ受け入れまでには時間がかかるかな~という印象です。

なので、まだ、どういう形で募集をしたらよいかは、不明です・・・

ただ、個人的には、採用から特定技能外国人支援(いわゆる登録支援機関)までをお願いできるところがいいな~と思っています。