この記事では、雇用保険の基本手当(失業保険)における、

- 制度の目的

- 失業の状態

- 失業保険がもらえる人の条件(受給要件)

- 失業保険の受給額、受給期間

- 手続きの流れ

についてまとめています。

こんな人に読んでいただると嬉しいです。

- 退職(転職)を考えてるんだけど・・・

- 失業保険ってどうやってもらうの?

- 失業保険って、誰でももらえるの?

基本手当(失業保険)は、雇用保険制度から支給されるもので、社会保険に加入している人(雇用保険被保険者)の場合、毎月の給料から保険料を支払っています。

せっかく保険料を払っているんですから、活用しないのはもったいないです。

転職するときには、必ず利用を検討しましょう。

失業保険(基本手当)は、安心して転職するための手当

雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)とは、雇用保険の被保険者が仕事を辞めた後に、失業中の経済的心配をしないで、新しい仕事を探してもらうための手当です。

言い換えれば、安心して転職するための制度(手当)ってことです。

失業保険がもらえる人の条件(受給要件)

失業保険(基本手当)の支給を受けるには、次の2つの条件を満たす必要があります。

条件1:「失業の状態」にあること

失業の状態とは、

「積極的に働く意思と働く能力があって、職業の紹介(希望の仕事)にいつでも応じて働き始めることができるのに、就職できていない状態」

のことです。

わかりやすく言うと、次の3つを満たす状態です。

- 積極的に働く意思があること

- いつでも就職できる能力(健康状態や環境など)があること

- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

なお、次のような状態にあるときは、失業保険はもらえません。

- 病気やケガですぐに就職することができない(労災保険の休業[補償]給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合を含みます)

- 妊娠、出産、育児などによりすぐに就職することができない

- 親族の看護などですぐに就職することができない

- 定年などにより離職してしばらくの間休養する

- 結婚して家事に専念し、就職を希望しない

- 家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職することができない

- 自営業(準備を含みます)をしている ※収入の有無を問いません。

- 会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合はハローワークでご確認ください)

- 就職(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)している

- 学業に専念する(昼間の学校に通っていて、すぐに就職することができない)

- 次の就職が決まっている(雇用予約・内定を含みます)

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」

条件2:退職日以前の「雇用保険の被保険者期間」が一定期間以上あること

退職理由によって、失業保険の受給要件(必要な被保険者期間)が変わってきます。

「自己都合による退職」の場合

離職(退職)の日以前2年間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある完全月が12ヵ月以上あること

ちょっとわかりづらいですね・・・

わかりやすく言うと、雇用保険の被保険者で、離職(退職)の日以前2年間うち

- 11日以上働いた月

- 80時間以上働いた月

の合計が、12ヶ月以上ある人ってことです。

なお、雇用保険の被保険者期間における1ヶ月とは、

「離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間」

のことです。

つまり、退職日が「9月15日」だった場合、

- 8月16日~9月15日 1ヶ月

- 7月16日~8月15日 1ヶ月

- 6月16日~7月15日 1ヶ月

って感じでカウントしていきます。

ただし、上記のように区切ることにより、1ヶ月未満の期間が生じる場合、その1ヶ月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上(または労働時間数が80時間以上)あるときは、その期間を2分の1ヶ月として計算します。

また、転職等で雇用保険の被保険者であった期間に空白がある場合で、その空白期間が1年以内の場合には、前後の被保険者であった期間を通算することができます。

ただし、基本手当(失業保険)や再就職手当をもらっていないことが、被保険者期間を通算する条件です。

会社都合による退職の場合

離職(退職)の日以前1年間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある完全月が6ヵ月以上あること

つまり、雇用保険の被保険者で、離職(退職)の日以前1年間うち

- 11日以上働いた月

- 80時間以上働いた月

の合計が、6ヶ月以上ある人ってことです。

なお、「賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上」の受給要件については、令和2年8月1日より追加になった考え方です。

詳しくは、こちらの記事を。

失業保険の支給額は「基本手当日額」と「所定給付日数」で計算する

失業保険の支給額は、次の式で計算されます。

基本手当日額 × 所定給付日数 = 失業保険(基本手当)支給合計額

たとえば、

- 基本手当日額 4,946円

- 所定給付日数 90日

の人の場合は、失業保険の支給合計額は、「445,140円」となります。

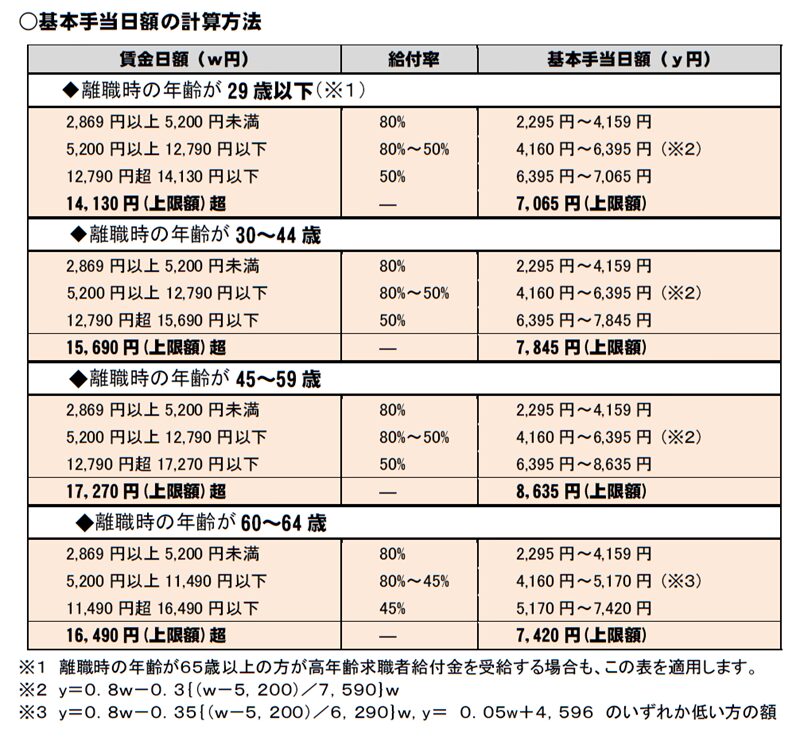

基本手当日額の計算方法「基本手当日額早見表」

失業保険が受給できる1日当たりの金額のことを「基本手当日額」といいます。

基本手当日額は、離職前6ヶ月間の給与合計額を180で割った「賃金日額」の約45~80%の範囲で設定されます。

こんな感じです。

出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和6年8月1日から)」

見てのとおり、計算がちょっと複雑なので、早見表(概算)にしておきます。

参考程度にご覧ください。

⇒失業保険(基本手当)基本手当日額早見表20240801 ※クリック

所定給付日数の決まり方

失業保険がもらえる最大日数のことを「所定給付日数」といいます。

所定給付日数は、

- 離職時の年齢

- 雇用保険加入期間(被保険者期間)

- 退職理由

の3つの条件により決定されます。

こんな感じです。

自己都合による退職(一身上の都合など)

| 雇用保険の被保険者であった期間 | |||||

| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |

5年以上 10年未満 |

10年以上 20年未満 |

20年以上 | |

| 全年齢 | - | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |

会社都合等による退職(倒産、解雇等など)

| 雇用保険の被保険者であった期間 | |||||

| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |

5年以上 10年未満 |

10年以上 20年未満 |

20年以上 | |

| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |

| 30~34歳 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |

| 35~44歳 | 150日 | 240日 | 270日 | ||

| 45~59歳 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |

| 60~64歳 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |

失業保険の支給額を試算してみると

【条件1】

- 自己都合による退職

- 離職前6ヶ月間の月額平均給与「30万円」

- 雇用保険加入期間「8年間」

- 離職時の年齢「36歳」

基本手当日額「6,102円」 × 所定給付日数「90日」 = 失業保険支給合計額「549,180円」

【条件2】

- 会社都合等による退職

- 離職前6ヶ月間の月額平均給与「30万円」

- 雇用保険加入期間「8年間」

- 離職時の年齢「36歳」

基本手当日額「6,102円」 × 所定給付日数「180日」 = 失業保険支給合計額「1,098,360円」

退職理由が違うだけで(自己都合か会社都合か)、こんなに支給合計額が変わっちゃうんですよね。

なお、「失業保険(基本手当)」の支給額については、こちらの記事で簡単に計算(確認)できます。

失業保険をもらうための手続き

失業保険を受給するためには、必要書類を持参し、ハローワークの窓口で手続きを行う必要があります。

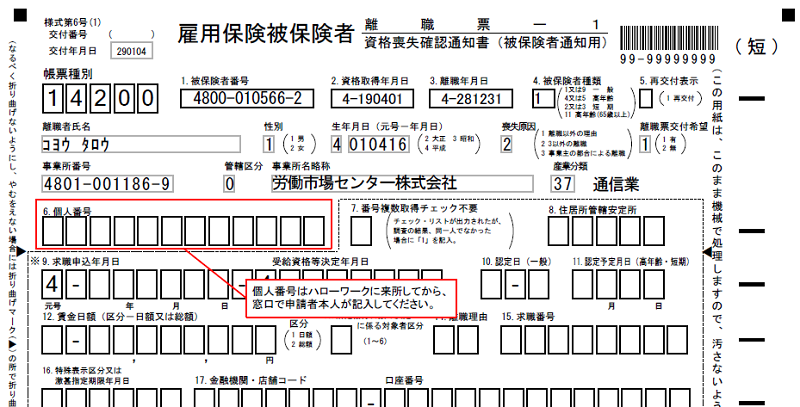

必要書類

- 離職票-1

⇒氏名や口座番号などを記入 - 離職票-2

- マイナンバーカード(マイナンバーカードを持ってない場合は、次の①②が必要です)

①個人番号確認書類(いずれか1種類)

⇒通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)

②身元確認書類(いずれか1種類)

⇒運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など - 本人の印鑑(認印で可)

⇒スタンプ印は不可 - 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)

- 本人名義の預金通帳

- 船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳

あとは、ハローワークの職員さんが案内してくれるので安心です。

【離職票-1の様式】

出典:厚生労働省

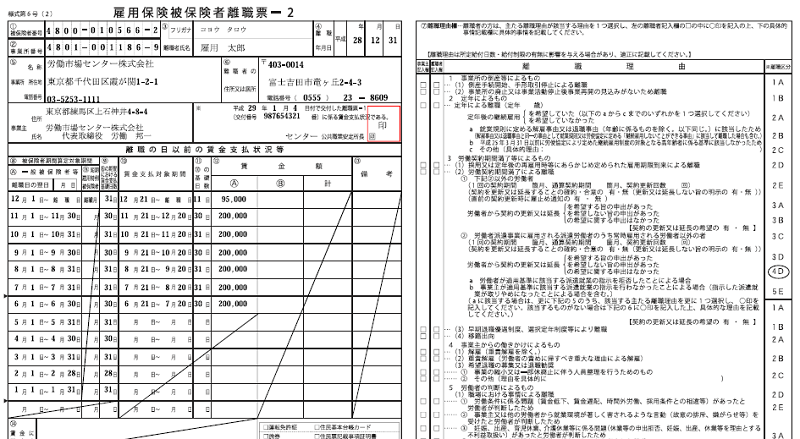

【離職票-2の様式】

出典:厚生労働省

ちなみに、「1.離職票-1」と「2.離職票-2」については、後日提出でOKです。

その際は、離職票の代わりに「退職したことがわかる書類(退職証明書など)」を持っていきましょう。

そうすれば、退職日の翌日からハローワークで手続きができます。

つまり、失業保険が早くもらえるってことです。

詳しくは、こちらの記事でまとめています。

⇒離職票が届く前に手続き可能!失業保険を早くもらう方法【ハローワーク確認】

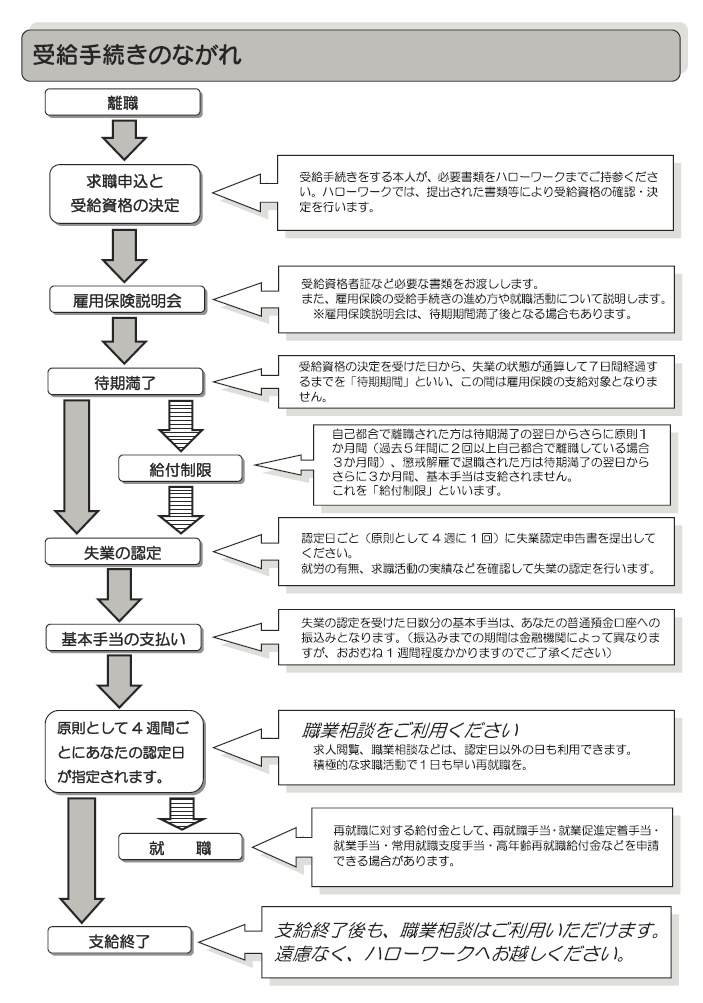

受給手続きの全体の流れ

全体の流れとしては、こんなイメージです。

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」

【関連記事】

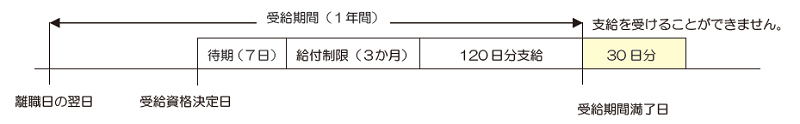

失業保険(基本手当)の受給期間は、原則、退職日の翌日から1年間

失業保険(基本手当)の支給が受けられる期間は、原則として離職(退職)日の翌日から1年間です。

なお、この期間は「受給期間」といいます。

失業保険は、受給期間内の「失業の状態」にある日について、所定給付日数を限度として支給されます。

受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても、失業保険を受給することはできなくなりますので注意が必要です。

受給期間には、

- 待機期間(7日間)

- 給付制限(1ヶ月または3ヶ月)

- 所定給付日数

が含まれますので、離職票を受取ったら、早めにハローワークへ手続きに行きましょう。

手続きが遅くなると、所定給付日数分の失業保険が支給されなくなる場合がありますので。

ちなみに、こんな場合です。

自己都合による退職(給付制限3か月)で、所定給付日数「150日」だったのに、ハローワークで手続きするのが遅くなったため、120日分の支給を受けた時点で受給期間が終了してしまい、30日分の失業保険の支給を受けることができなかった。

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」

【関連記事】

待機期間(7日間)と給付制限(1ヶ月または3ヶ月)については、こちらの記事を。

まとめ

ここで、「失業保険(基本手当)をもらう時のポイント」についてまとめておきます。

- 失業保険とは、安心して転職するための手当

- 失業保険を受給するには「失業の状態であること」と「一定の雇用保険被保険者期間」が必要

- 失業保険の支給合計額は「基本手当日額」と「所定給付日数」を掛けて算出

- 手続きは、必要書類を持って、ハローワークへ行く

- 失業保険の受給期間は、原則、退職日の翌日から1年間

- 失業保険の受給期間には「待機期間(7日間)」「給付制限(1ヶ月または3ヶ月)」「所定給付日数」が含まれる

あたりまえの話ですが、失業保険の受給要件を満たしていても、ハローワークに手続きに行かなければ、支給を受けることはできません。

なので、退職の際は、必ず、職場から離職票をもらい、失業保険の手続きを行いましょう。

ちなみに、

- 1~3ヶ月も休むつもりがない

- すぐに次の職場を探す予定

- ハローワークで仕事を探す気がない(人材紹介サービスを使うなど)

という人でも、ハローワークで手続きをしておくことで「再就職手当」の支給を受けられる場合があります。

再就職手当は、基準を満たしている「民間の人材紹介サービス(リクルートエージェントなど)」を利用し、転職した場合でも受給できます。

つまり、「ハローワークは、いい求人がないんだよね~」という人でも必須の手続きってことです。

再就職手当は以前に比べ、給付率が上がったため、結構な金額になります。

ぜひ、活用してみてください。

【関連記事】

再就職手当の支給額については、こちらの記事を。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【あわせて読みたい】

コメント