交通事故やケンカ、暴力行為など、第三者による行為で負傷した場合、その治療費については、故意か過失かに関わらず、加害者が被害者に対して、賠償する責任を負うことになります。

つまり、医療費は加害者が払うってことです。

そのため、第三者行為による傷病等の医療費については、原則、健康保険は使えず、自費による診療(10割負担)ということなります。

「医療費は加害者が支払う」とはいえ、場合によっては、被害者が一時的に医療費の立替をする必要(ケース)が出てきます。

となると、一時的とはいえ、被害者の負担がかなり大きくなってしまいます。

そのため、被害者の負担を軽減する仕組み(救済措置)として、第三者行為による傷病等の治療においても健康保険が使えるようになっています。

そこで、この記事では、

「第三者行為による傷病等の治療における健康保険の使い方」

について、まとめておきます。

第三者行為による傷病等の治療で健康保険を使うときの手順

第三者行為による傷病等の治療で健康保険を使うには、次の2つを行います。

- 受診する医療機関に、「第三者行為による傷病であること」と「健康保険を使いたいという意向」を伝える

- 「第三者行為による傷病届等」を保険者へ提出する

それでは、1つずつ説明していきます。

受診する医療機関に、「第三者行為による傷病であること」と「健康保険を使いたいという意向」を伝える

まずは、受診する医療機関の窓口で、

- 第三者行為による傷病であること

- 健康保険を使いたいという意向

を伝えましょう。

あとは、医療機関の担当者が案内してくれます。

ちなみに、医療機関によっては、「第三者行為による傷病では健康保険は使えない」と案内するところもあるみたいです。

ただ、国の制度として、健康保険は利用できるようになっていますので、よくよく話し合ってみてください。

【第三者行為による傷病等に健康保険が使える法的根拠】

厚生労働省 通達(保保発0809第3号) 平成23年8月9日

犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取り扱いについて

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号))において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。

また、犯罪の被害によるものなど、第三者の行為による傷病について医療保険の給付を行う際に、医療保険の保険者の中には、その第三者行為の加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した加害者の誓約書を、被害者である被保険者に提出させるところもあるようですが、この誓約書があることは、医療保険の給付を行うために必要な条件ではないことから、提出がなくとも医療保険の給付は行われます。

「第三者行為による傷病届等」を保険者へ提出する

医療機関の担当者からも案内があるかと思いますが、医療機関の窓口で「第三者行為による傷病であること」を伝えたら、次に保険者に相談しましょう。

保険者とは、加入している健康保険の団体のことです。

たとえば、

- 国民健康保険(市区町村)

- 全国健康保険協会

などのことです。

保険者に相談すれば、次のような必要書類を案内してくれます。

【第三者行為による傷病等の治療に健康保険を利用したときの主な必要書類】

- 第三者行為よる傷病届

- 事故発生状況報告書

- 同意書

- 交通事故証明書または人身事故証明書入手不能理由書

- 損害賠償金納付確約書・念書、損害賠償金納付確約書、誓約書等

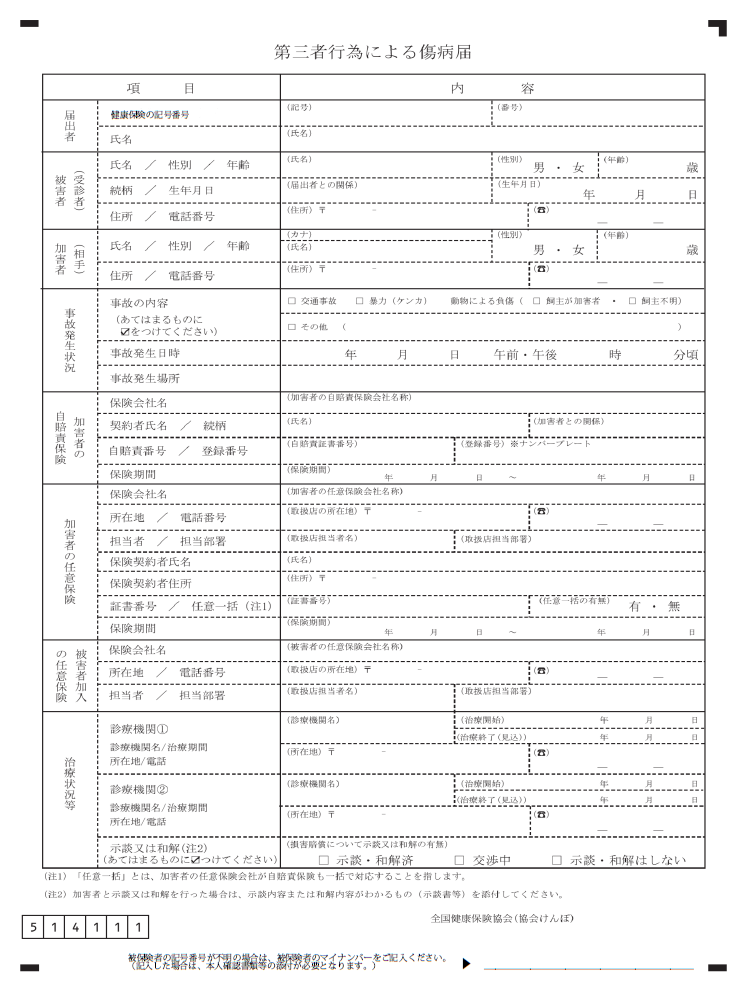

「第三者行為よる傷病届」については、こんな書類です。

「1~5の書類」を作成し、保険者へ提出しましょう。

もし、「記載できない」または「わからない」項目がある場合は、保険者に相談してみてください。

結構、省略できる項目があります。(その場合の書き方を教えてくれます)

たとえば、

- 第三者行為よる傷病届等の加害者欄

- 損害賠償金納付確約書・念書、損害賠償金納付確約書、誓約書

などです。

「加害者欄」は、加害者が不明な場合もありますからね。

また、「損害賠償金納付確約書・念書、損害賠償金納付確約書、誓約書等」も同様に、加害者が不明な場合や加害者が賠償に応じないケースもありますし。

これらの取り扱いについては、厚生労働省からしっかりと通達が出てますので、「加害者欄の記載がない」などの理由で、健康保険が使えないということはありません。

このとおり。

厚生労働省 通達(保保発0809第3号) 平成23年8月9日

犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取り扱いについて

加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合には、被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても、その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じ得ます。

このような場合であっても、偶発的に発生する予測不能な傷病に備え、被保険者等の保護を図るという医療保険制度の目的に照らし、医療保険の保険者は求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であること等を理由として医療保険の給付を行わないということはできません。

さらに、加害者が自賠責保険に加入していても、速やかに保険金の支払いが行われない場合等、被害者で被保険者に一時的に重い医療費の負担が生じる場合も考えられるため、このような場合も上記と同様の趣旨から、医療保険の保険者は、被保険者が医療保険を利用することが妨げられないようにする必要があります。

これらの取扱いは、その他の犯罪の被害による傷病についての医療保険の給付でも同様です。

ちなみに、「第三者行為による傷病届」などの書類は、原則、患者さん本人が作成し、提出するものです。

医療機関が作成・提出するものではありませんので、注意してください。

第三者行為による傷病等の医療費の請求の流れ(健康保険を利用した場合)

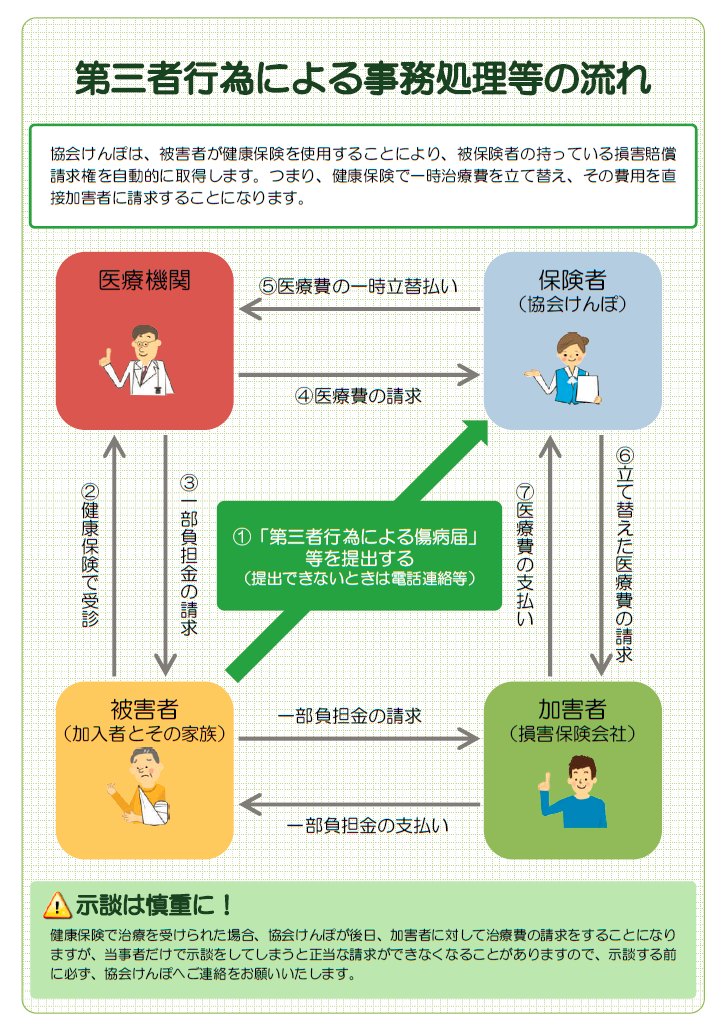

第三者行為による傷病等の治療に健康保険を利用したときの全体の流れ(医療費の請求などを含む)は、次のようになります。

出典:全国健康保険協会「第三者行為による事務処理等の流れ」

第三者行為による傷病等の治療に健康保険が利用できるといっても、あくまで、加害者が支払うべき医療費を保険者(健康保険)が立て替えているだけです。

また、被害者が医療機関の窓口で支払う「一部負担金」も立て替えているだけです。

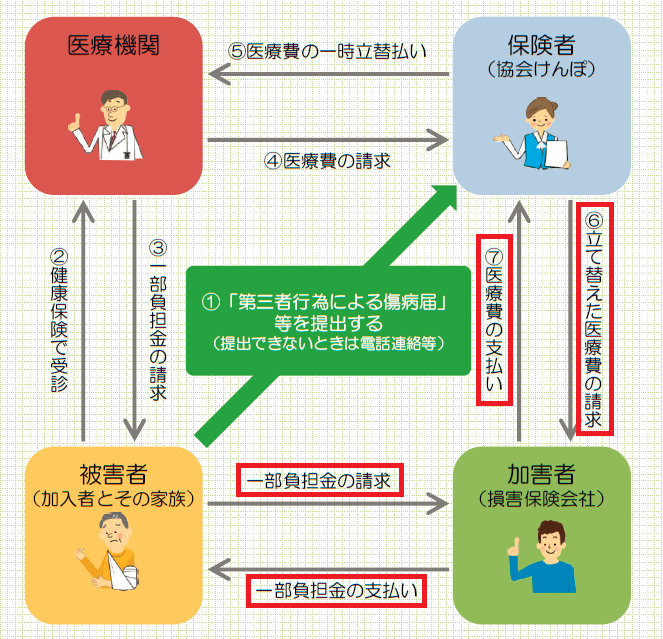

なので、次のとおり、最終的には、加害者がすべての医療費を負担することになります。

出典:全国健康保険協会「第三者行為による事務処理等の流れ」

保険者が加害者に対し、立て替えた医療費を請求しないこともある!?

「加害者が認知症などで責任能力がない場合は、保険者は、加害者へ立て替えた医療費の請求自体をしないこともある」

これは、いくつかの保険者に確認したんですが、加害者が精神疾患等(認知症など)で、責任能力がないと判断された場合、立て替えた医療費を加害者に請求せず、保険者がそのまま負担することもあるとのことです。

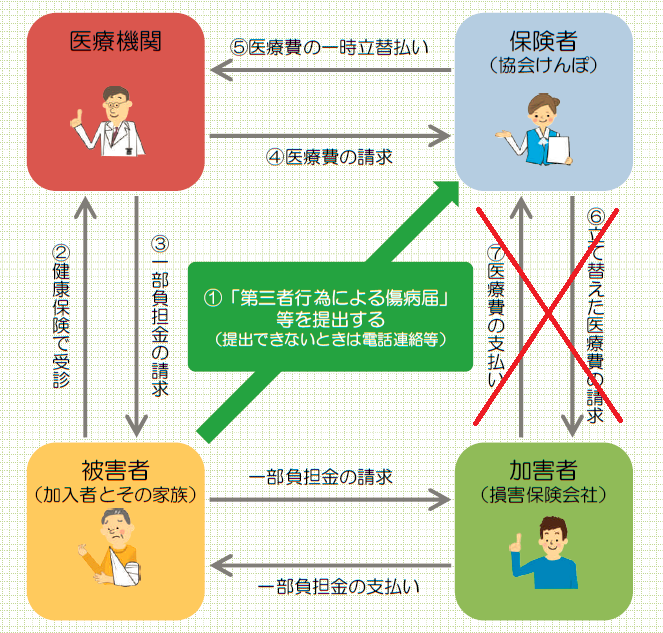

つまり、次の図の⑥と⑦がなくなるってことです。

出典:全国健康保険協会「第三者行為による事務処理等の流れ」

この判断(審査)は、「第三者行為による傷病届等」で提出された内容をもとに、保険者にて行われるとのことです。

なので、立て替えた医療費の請求有無については、保険者と加害者しかわかりません。

ちなみに、民法では、加害者が精神疾患等(認知症など)で責任能力がないと判断されると、刑事責任も民事責任も負わないとされています。

その場合、原則は、監督義務者(加害者の家族など)が、その損害賠償義務をを負うとなっています。

【民法】

(責任能力)

第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

まとめ

ここで、「第三者行為による傷病等の治療における健康保険の使い方と医療費の請求の流れ」について、おらさいです。

- 受診する医療機関に、「第三者行為による傷病であること」と「健康保険を使いたいという意向」を伝える

- 「第三者行為による傷病届等」を保険者へ提出する

- 最終的には、原則、医療費はすべて加害者が負担することになる

- 加害者が認知症などで責任能力がない場合は、保険者は、立て替えた医療費を加害者へ請求をしないこともある

第三者行為による傷病等の治療に健康保険を使うか、使わないかは、基本的には、受診者の希望です。

加害者側の対応やケガの状況により、どっちがいいかは一概に言えませんが、被害者側が一時的でも医療費を負担する場合は、健康保険を使うことで、医療機関の窓口での支払いを少なくすることができます。

少なくとも、

- 加害者が不明

- 加害者側との交渉がうまくいってない、

- 医療費の支払いについて何も決まっていない

という場合は、健康保険を利用することをオススメします。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【人気記事】

コメント