人生100年時代、労働環境は大きな変革期を迎えています。

なかでも、ミドル層(40~50歳代)・シニア層(60歳以上)の働き方は、企業にとっても、個人にとっても避けては通れない重要なテーマです。

「定年延長」「再雇用」といった制度が浸透する一方で、

- シニア社員は扱いにくい

- 若手とうまく協働できない

といった声も耳にします。

そこで、この記事では、書籍「定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図」の内容をもとに、ミドル・シニア層の課題(問題点)と、企業から「働き続けてほしい」と切望される人材になるための方法を紹介します。

企業が直面するミドル・シニア社員の「問題点」とは?

「定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図」では、ミドル・シニア人材に対する企業側の率直な意見が紹介されています。

そこには、「定年延長」「再雇用」などといった制度だけでは解決できない根深い問題が存在することが浮き彫りになっています。

後輩社員が語るシニア社員の問題点

若手から見たシニア社員の課題は、大きく「態度の問題」と「能力の問題」に分けられます。

若手はシニア社員に対し、次のような不満を抱えていることが多いのです。

【態度の問題】

- 自分の経験や考えを押し付けがちで、新しい意見を受け入れない(頑固で話を聞かない)

- 失敗を認めず、自身の評価や経験に固執する(プライドが高い)

- 評論家のような立ち位置で、実務を若手に任せきりにする(指示待ちで手を動かさない)

【能力の問題】

- 最新のトレンドやITツールを学ぼうとしない(最新知識に疎い)

- 報連相が不足し、若手との円滑な連携が取れない(コミュニケーションが一方的)

これらの問題は、組織全体の雰囲気や生産性の低下に直結します。

特に、若手社員にとっては、将来の自分を投影してしまい、エンゲージメントの低下につながる可能性も否定できません。

人事・経営者が語る「シニア社員の悩み」

次に、人事担当者や経営者の視点から見た問題を見ていきましょう。

【仕事への積極性の低さ】

- 「現状維持バイアス」が強く、新しい挑戦を避けがち

- 組織風土に停滞感をもたらし、イノベーションを阻害する

【専門性の陳腐化】

- 知識やスキルが古く、リスキリング(学び直し)への意欲が見られない

- 社外のマーケットで通用するスキルがなく、「年齢相応のバリュー」を持てていない

【マネジメント能力の欠如】

- 「若手を育てたい」と言いつつ、具体的な育成方法を知らない

- 「背中で見せる」という考えに固執し、個別具体的な指導ができない

こうした問題は、企業がミドル・シニア層に高い報酬を払い続けることの是非を問うことにもつながります。

転職市場で評価されない「ミドル・シニア人材」の特徴

さらに、書籍では「ミドル・シニア採用の失敗経験」として、経営者の生々しい声も紹介されています。

【ミドル・シニア採用の失敗経験】

- マネジメント経験は豊富でも、現場の実務スキルが不足している(肩書はすごいが仕事ができない)

- 「前の会社では~」という発言が多く、現在の環境に適応しようとしない(評論家で実務ができない)

- 高給を求める一方で、会社の経営実態を理解せず無駄な投資を提案する(金銭感覚のズレ)

このように、ミドル・シニア層が転職市場で苦戦する背景には、「情報獲得力の不足」「募集要件に対するスキル不足」といった個人側の要因に加え、企業側の期待とのギャップが存在することが分かります。

企業から「働き続けてほしい」と切望される人材になるために

では、どうすれば企業から「ぜひ働き続けてほしい!」と熱望される人材になれるのでしょうか。

書籍では、その答えを示しています。

いくつか紹介します。

「見た目」と「印象」をアップデートする

「人は見かけが9割」という言葉は、ミドル・シニア層にとって、特に重要です。

清潔感のある服装、明るい表情、はつらつとした態度など、周囲に好印象を与える努力は欠かせません。

そのためには、次のことを意識し、「かわいがられ力」を高めることが大切です。

- 相手の意見に耳を傾け、ポジティブかつ適度な距離感でコミュニケーションを取る

- 「一緒に仕事をしていて楽しい」と思ってもらえるような人間関係を築く

- 他者への配慮を忘れない

経験に頼らず、柔軟なマインドを持つ

過去の成功体験に固執せず、フラットな意識を持つことが重要です。

「昔はこうだった」ではなく、「今、どうすればより良くなるか」を考える柔軟性が求められます。

そのためには、

- 過去の経験を一つの事例として捉え直し、汎用性の高い教訓に昇華させる

- 新しい環境でも再現できるように、経験を柔軟に活用する

といった、経験の「抽象化」と「再解釈」が大切になります。

また、「プライドの持ち方を変える」ことも大切で、過去の地位や肩書に対するプライドではなく、現在のパフォーマンスに対するプライドを持つようにしてください。

年齢を重ねるほど「手を動かす」ことを厭わない

ミドル・シニア層に求められるのは、評論家ではなく実践者としての姿勢です。

自ら率先して現場の仕事に取り組み、最新のツールを使いこなすことが重要です。

ただ与えられた仕事をこなすだけでなく、業務の非効率な点や課題を自ら見つけ出し、新しいアイデアや改善策を積極的に提案しましょう。

また、自分の専門領域だけでなく、チームや組織全体の成果に貢献する意識を持ちましょう。

真摯に学び続け、視座を高く持つ

変化の激しい時代において、学習を怠ることはキャリアの終焉を意味します。

ミドル・シニアこそ、最新の知識やスキルを積極的に学び続ける姿勢が不可欠です。

自分の部署や会社だけでなく、社会全体や業界の動向に目を向け、社会の変化を理解し、自身のスキルをアップデートし続けましょう。

「人材育成」を正しく理解し、実践する

若手育成は、もはや「背中で見せる」だけでは通用しません。

書籍では、ミドル・シニアに望まれる「人材育成の5つのポイント」が紹介されています。

- コミュニケーションを密に、相手がどのような成長を望んでいるかを知る

- 個人の成長と会社の成長の整合性を取り、自分ならどのような機会を与えられるか考える

- 日々の業務の中で、成長につながる機会を与える

- 自ら手を動かす

- 自身の成長を意識し、最新の知識を学び続けていくこと

「計画された偶発性理論」を意識し、行動する

「自分のキャリアは、予期せぬ偶然によって決まる」というこの理論は、ミドル・シニア層の行動を後押しする重要な考え方です。

完璧な計画に固執せず、まずは行動してみることが大切です。

副業や兼業、ボランティアなど、多様な活動に挑戦してみる。

その中で得られた経験や出会いが、新たなキャリアの道を開く可能性があります。

「ポータブルスキル」を身につける

ミドル・シニアが組織や環境が変わっても活躍できる鍵は、ポータブルスキルにあります。

これは、特定の会社や職種に限定されない、持ち運び可能なスキルのことです。

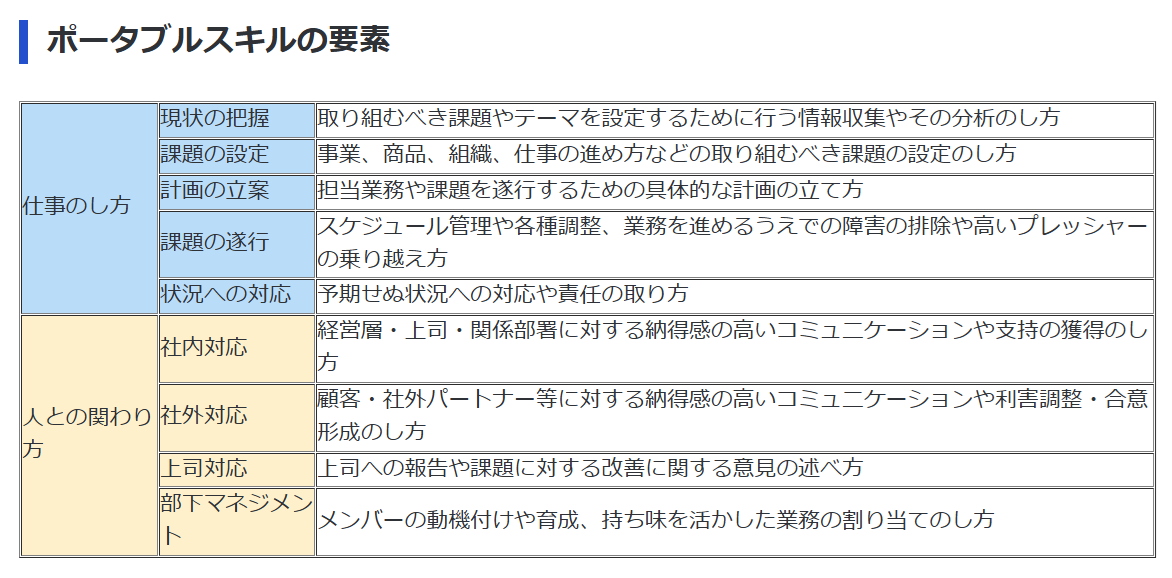

厚生労働省の定義では、ポータブルスキルは大きく「仕事のしかた」と「人との関わり方」に分類されます。

これらのスキルは、日々の業務を客観的に振り返り、意識的に磨き続けることで習得できます。

「異文化対応能力」を獲得する

転職や新しいプロジェクトへの参画など、環境が変わるとパフォーマンスを発揮できないシニア社員がいます。

その原因の一つが「異文化対応能力の欠如」です。

異文化対応能力とは、

「異なる文化的背景(価値観、行動様式、社会規範など)を理解し、尊重しながら、円滑にコミュニケーションを図る能力」

です。

単に言葉が通じるだけでなく、相手の価値観を尊重し、適切に対応することが求められます。

この能力は、社外の人との交流や、多様なバックグラウンドを持つメンバーとの協業を通じて、意識的に高めていくことができます。

年齢とともに向上する「有利な力」を活かす

年齢を重ねることは、デメリットばかりではありません。

ミドル・シニアには、若手にはない「有利な力(強み)」があります。

それは、次のようなものです。

- 実践的な知的資本(長年の経験から培われた、マニュアル化できない暗黙知やノウハウ)

- 見た目の重圧感と落ち着き(商談や交渉の場面で、相手に安心感を与える存在感)

- 社会的な作法やルール(ビジネスにおける礼儀作法や慣習をわきまえている)

- 非公式組織での存在感(社内の人脈を活かし、組織を円滑に動かす調整役としての役割)

これらの強みを認識し、日々の仕事の中で最大限に活かすことが、自身の価値向上につながります。

「稼ぐ」意識を最重要視する

そして、何より重要なのが、「稼ぐ」仕事ができるプロフェッショナルになることです。

企業にとって、社員はコストではなく「投資」です。

そのためには、

- 利益を上げる意識

- 客観的な視点を持ち、自分の業務を俯瞰し、無駄をなくしたり、効率化を図る意識

- 売上、利益、コスト削減額など、具体的な数字で成果を語れる(数字で語れるスキル)

を持つことが大切です。

企業が「働き続けてほしい人」を増やすための戦略

逆に、企業がミドル・シニア層の活躍を促すために採るべき戦略についてです。

企業側には、「雇ってあげる」という受け身の姿勢から、「活躍していただく」という能動的な姿勢への転換が求められています。

健全な競争と心理的安全性の両立

適切な人事評価制度を構築し、社員の頑張りを公正に評価する仕組みは不可欠です。

しかしそれと同時に、心理的安全性を確保することも重要です。

評価基準を明確にし、社員が納得できるような透明性の高い評価制度を導入する。

失敗を恐れずに新しいことに挑戦できる、風通しの良い職場環境を構築する。

年齢とともに向上する能力に合った仕事の提供

ミドル・シニア層の強みを活かすための役割を、企業が積極的に提供することが重要です。

- 組織変革の担い手(新しい制度や働き方の導入をリードする役割)

- 稼ぐ存在:(高難度のクライアントとの交渉や、収益上の課題解決を担う役割)

- プロとしての実践者(長年の経験から得たノウハウを活かし、専門性の高い業務を担う役割)

まとめ

ここで、「会社が手放したくない人材になる方法(ミドル・シニア層)」について、おさらいです。

- 清潔感のある服装、明るい表情、はつらつとした態度

- 経験の「抽象化」と「再解釈」により、経験の再現性を高める

- 評論家ではなく実践者になること

- 視座を高く、積極的に学び続ける姿勢

- 人材育成の役割を担う

- 予期せぬ偶然も経験に変える

- 「ポータブルスキル」を身につける

- 異なる文化的背景を理解し、円滑にコミュニケーションを図る(異文化対応能力を身に着ける)

- 年齢とともに向上する「強み」を活かす

- 「稼ぐ」意識

終身雇用制度が揺らぎ、定年が延長される時代に、会社にしがみつくのではなく、「会社が手放したくない人材」として、自分のキャリアを主体的に築いていくことが求められているのだと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【あわせて読みたい】

コメント