この記事では、雇用保険(失業等給付)の「就業手当」における、

- 制度

- 支給金額

- 支給要件

- 申請手続き

- 注意点

についてまとめています。

次のような人に読んでいただけると嬉しいです。

- 就業手当ってなんなの?

- 就業手当の支給額を、サクッと確認したい

- 失業保険を受給している

- パートやアルバイトで働こうと思っている

就業手当とは?

就業手当とは、退職した人がハローワークで雇用保険(失業保険)の手続きを行い、基本手当(失業保険)の所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給日数を残して、雇用期間が1年未満の職業に再就職した場合に受け取ることのできる手当です。

つまり、退職してから、早期に再就職した人に支給される手当ってことで、

「失業保険をもらえる期間が残っている状態で就職しても、その残った日数分を一時金で支給するよ」

という制度です。

つまりは、「だから、早く就職してね!」という国の施策です。

同様に、早期の就職を促す手当として「再就職手当」があります。

再就職手当は、1年を超えて勤務することが確実であると認められる場合に支給されるのに対し、就業手当は、1年未満の雇用契約の場合に支給されるものです。(パート、アルバイト、契約社員、派遣社員の人などが対象になることが多いと思います)

つまり、就業手当とは、再就職手当の支給対象とならない人が受けられる手当ってことです。

就業手当の支給を受けるには?【7つの支給要件】

就業手当は、次の7つの要件を、すべて満たしたときに支給されます。

- 1年を超えて引き続き雇用される見込みがないこと

- 失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること

- 職業に就いたものであること

- 離職前の事業所(会社等)に再び就職したものでないこと

- 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

- ハローワークで手続きを行い、待機期間(7日間)後の就職であること

- 給付制限(2ヶ月または3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること

それでは、1つずつ説明していきます。

1年を超えて引き続き雇用される見込みがないこと

就業手当は、安定した職業に就いた者ではない場合に支給されるものです。

その判断基準が、「雇用期間が1年未満で、契約更新の見込みがない」となっています。

1年を超えて勤務することが確実であると認められる場合(雇用期間が1年以上)は、就業手当よりも支給額の多い、再就職手当が支給されます。

【関連記事】

再就職手当については、こちらの記事で詳しく説明しています。

失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること

失業保険(基本手当)には、

- 離職時の年齢

- 雇用保険加入期間(被保険者期間)

- 退職理由

の3つの条件により決定される「所定給付日数」というものがあります。

「所定給付日数」とは、「失業保険を受給できる最大日数」のことで、一覧表にするとこんな感じになります。

【自己都合による退職(一身上の都合など)】

| 雇用保険の被保険者であった期間 | |||||

| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |

5年以上 10年未満 |

10年以上 20年未満 |

20年以上 | |

| 全年齢 | - | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |

【会社都合等による退職(倒産、解雇等など)】

| 雇用保険の被保険者であった期間 | |||||

| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |

5年以上 10年未満 |

10年以上 20年未満 |

20年以上 | |

| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |

| 30~34歳 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |

| 35~44歳 | 150日 | 240日 | 270日 | ||

| 45~59歳 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |

| 60~64歳 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |

就業手当の支給を受けるには、失業保険(基本手当)の支給を受けていない期間が、「所定給付日数」の3分の1以上かつ45日以上必要になります。

失業保険(基本手当)は、就職日(入職日)の前日まで受給できますので、就職日から起算し、支給残日数を算出します。

注意するポイントは、3分の1以上かつ45日以上の「かつ45日以上」ってところです。

たとえば、所定給付日数が90日の人の場合、3分の1以上の30日が残っていても、45日以上の基準を満たさないので、支給対象にはならないってことです。

わかりやすく一覧にすると、次のようになります。

【就業手当が支給される失業保険の支給残日数一覧】

| 所定給付日数 | 支給残日数 |

| 90日 | 45日以上 |

| 120日 | 45日以上 |

| 150日 | 50日以上 |

職業に就いたものであること

ここでいう「職業に就いたもの(就業)」とは、次の基準をすべて満たすことをいいます。

【就業手当における職業に就いたもの(就業)の基準】

- 雇用契約期間が7日以上

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 1週間の実際に就労する日が4日以上

なので、日雇いなどの勤務では、就業手当は支給されません。

離職前の事業所(会社等)に再び就職したものでないこと

直近に退職した職場(事業所)への再就職は、「就業手当」は支給されません。

「資本・資金・人事・取引等」の状況からみて、直近に退職した職場(事業所)の事業主と密接な関係にある場合も再就職とみなされます。

受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

ハローワークで失業保険の手続きを行う前に、採用が内定している場合は、就業手当は支給されません。

たとえば、

- 転職先の採用内定をもらってから退職した人

- 退職後、採用内定をもらってから、ハローワークで失業保険の手続きをした人

- そもそも、ハローワークで失業保険の手続きをしなかった人

は、就業手当の支給はされないってことです。

逆に言うと、ハローワークで手続きをする前(退職前など)に、次の職場の内定をもらわなければいいので、転職サイトや人材紹介サービスなどを活用し、色々な会社の情報を集めておくことは全く問題ありません。

また、内定さえ、もらわなければいいので、面接を受けても問題ありません。

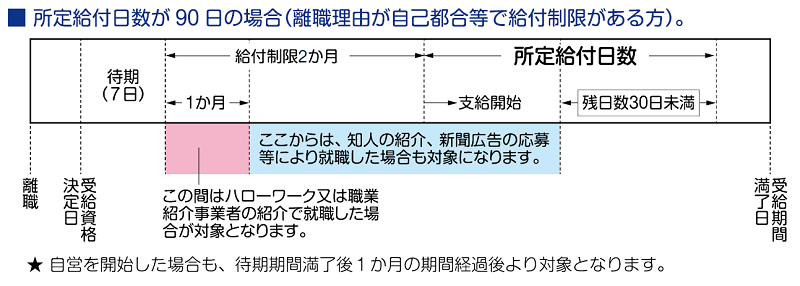

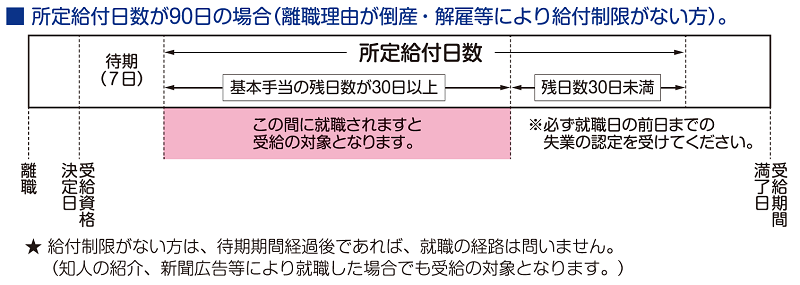

給付制限(2ヶ月または3ヶ月)がある場合、待期期間(7日間)後の最初の1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で就職したものであること

給付制限(2ヶ月または3ヶ月)とは、「自己都合による退職」などの場合で、失業保険(基本手当)が支給されない期間のことです。

具体的には、

- ハローワークへ失業保険の手続きをした日から7日間が待機期間

- 待機期間後、2ヶ月または3ヶ月間が「給付制限の期間」

となります。

この給付制限の最初の1ヶ月間については、

- ハローワークからの紹介

- 許可(届出)のある職業紹介事業者等の紹介

による就職でなければ、就業手当は支給されません。

つまり、求人広告やインターネットの求人サイトなどを見て、自分で応募した場合は「就業手当」は支給されないってことです。

なお、給付制限(2ヶ月の場合)の取扱いとしては、こんなイメージです。

(厚生労働省「再就職手当のご案内」からの引用です)

また、「職業紹介事業者等」の範囲(定義)ですが、ハローワークの給付担当者に確認したところ、

- インターネット求人サイト(リクナビNEXT

など)は、自ら応募に該当する

など)は、自ら応募に該当する - 人材紹介サービス(リクルートエージェント

など)は、「職業紹介事業者等」に該当する

との回答でした。

なので、給付制限がある場合は、積極的に「人材紹介サービス(リクルートエージェントなど)」を利用するのがオススメです。

「就業手当が支給されない」という心配もありませんので。

【関連記事】

「職業紹介事業者等」の定義および「就業手当」の支給対象となる人材紹介サービスについては、こちらの記事で詳しく説明しています。

⇒許可・届出のある職業紹介事業者等の定義とは?【再就職手当の要件】

就業手当の支給額

就業手当は、基本手当日額の30%が支給額になり、次の計算で決定されます。

就業手当の支給額 =基本手当日額 × 支給率(30%)×就業日数

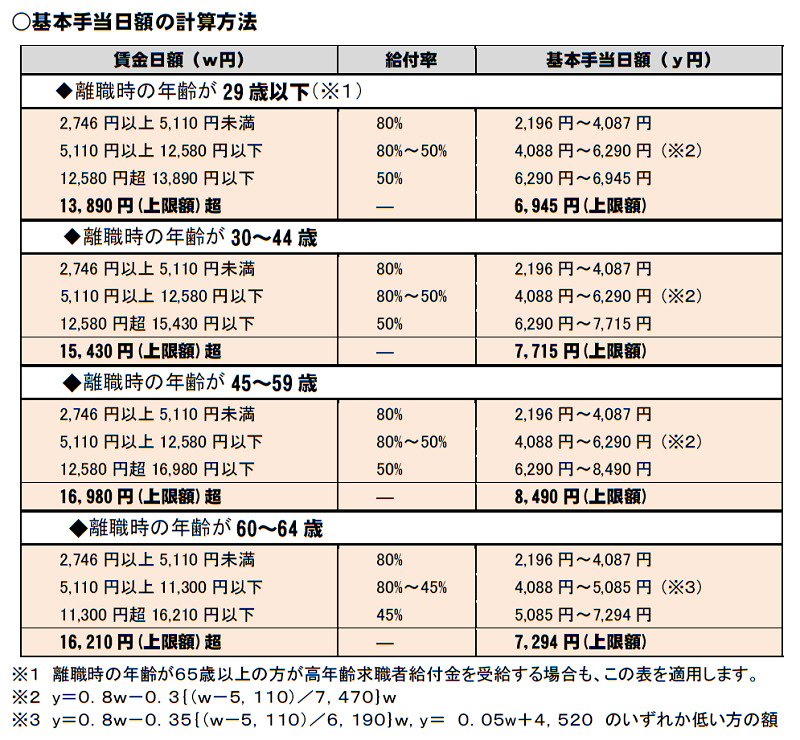

基本手当日額の計算方法

失業保険(基本手当)の1日あたりの金額のことを「基本手当日額」といいます。

基本手当日額は、「賃金日額」の45~80%の範囲で設定されます。

こんな感じです。

出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和5年8月1日から)」

たとえば、

- 離職時の年齢 30~34歳

- 賃金日額 10,000円

という条件で、基本手当日額を算出してみると、

0.8×10,000-0.3((10,000-5,110円)÷7,470)×10,000=6,036円

となり、基本手当日額は、6,036円となります。

また、就業手当における1日あたりの支給額は、「基本手当日額」に「給付率(30%)」掛けて計算するのですが、その支給額には上限が設定されており、次のようになっています。

【令和5年8月1日現在の上限額】

- 離職時の年齢が60歳未満の場合 1,887円

- 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合 1,525円

就業日数の算出方法

就業手当における就業日数とは、再就職先にて働いた日数です。

ただし、就業手当は支給上限日数が決まっています。

上限日数は、失業保険(基本手当)における「所定給付日数の支給残日数」です。

なので、実際には、「再就職先で働いた日数」と「所定給付日数の支給残日数」の少ない方となります。

たとえば、所定給付日数「90日」の人が「30日間」の基本手当(失業保険)をもらっている場合は、残りの「60日」が「所定給付日数の支給残日数」ということになります。

就業手当の試算

次の条件で、「就業手当」がどのくらいになるか計算してみます。

【試算の条件】

- 離職時の年齢:30~34歳

- 離職前6ヶ月間の月額平均給与:300,000円

- 雇用保険加入期間:5年以上10年未満

- 退職理由:自己都合退職

- 支給残日数:90日(給付制限期間中に就職)

- 就業日数:90日

【試算結果】

- 1日あたりの支給額:1,810円

- 支給率:30%

- 就業日数:90日

- 就業手当の支給額:162,900円

この条件の場合、再就職したときに、162,900円が給付されます。

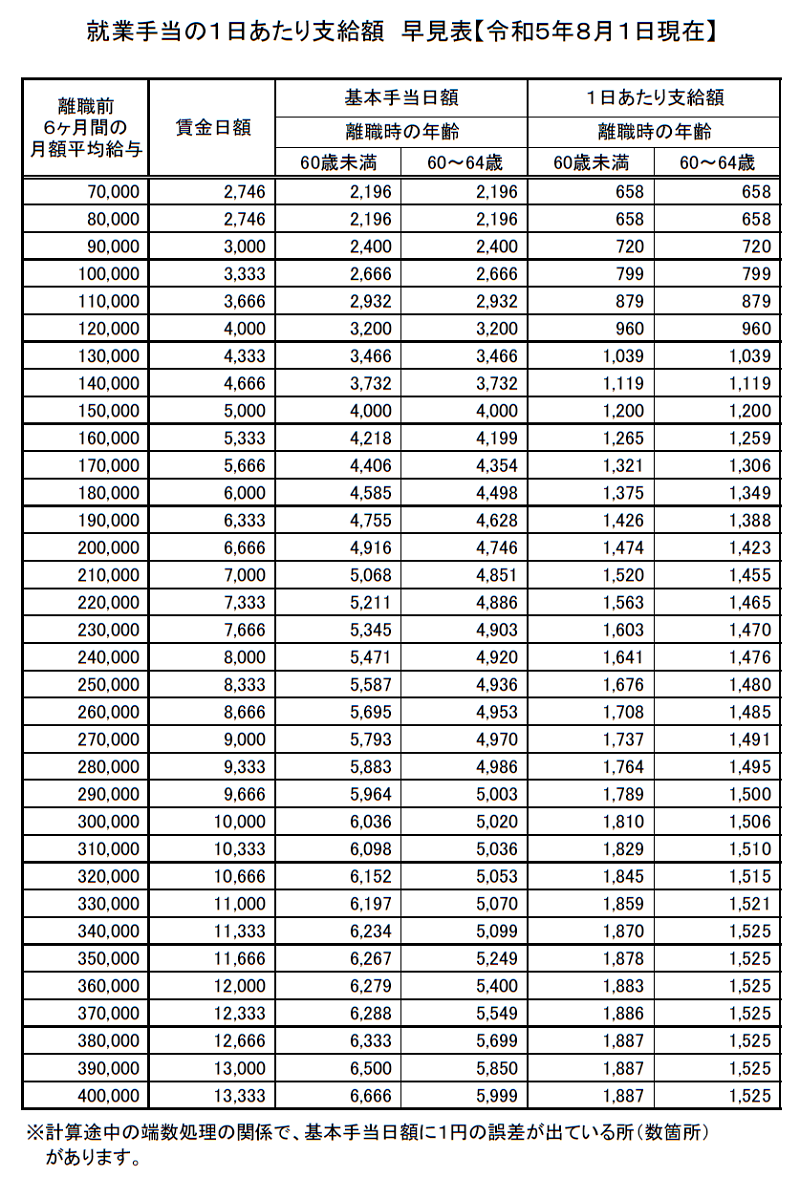

就業手当の1日あたり支給額早見表【令和5年8月1日現在】

就業手当の計算は面倒なので、支給額がパッとわかるように「1日あたり支給額早見表」を載せておきます。

1日あたりの支給額に、あなたが就業した日数を掛けて、支給額をチェックしてみてください。

たとえば、60歳未満で、離職前6ヶ月間の月額平均給与が、200,000円なら、

- 基本手当日額 4,916円

- 1日あたり支給額 1,474円

なります。

あなたの就業日数が、30日なら、

1,474円 × 30日 = 44,220円

と計算し、支給額は、44,220円となります。

【関連記事】

就業手当の支給合計額(満額)をパッと確認したいという人は、こちらの記事を。

就業手当の申請手続き

就業手当を受け取るときの手続きです。

支給までの流れ

- パートやアルバイトで働く

- ハローワークへ申請書を提出

⇒ 失業の認定にあわせ原則として4週間に1回 - 就業手当の支給

⇒ 申請書提出の翌日から7日以内に指定の金融口座に支給

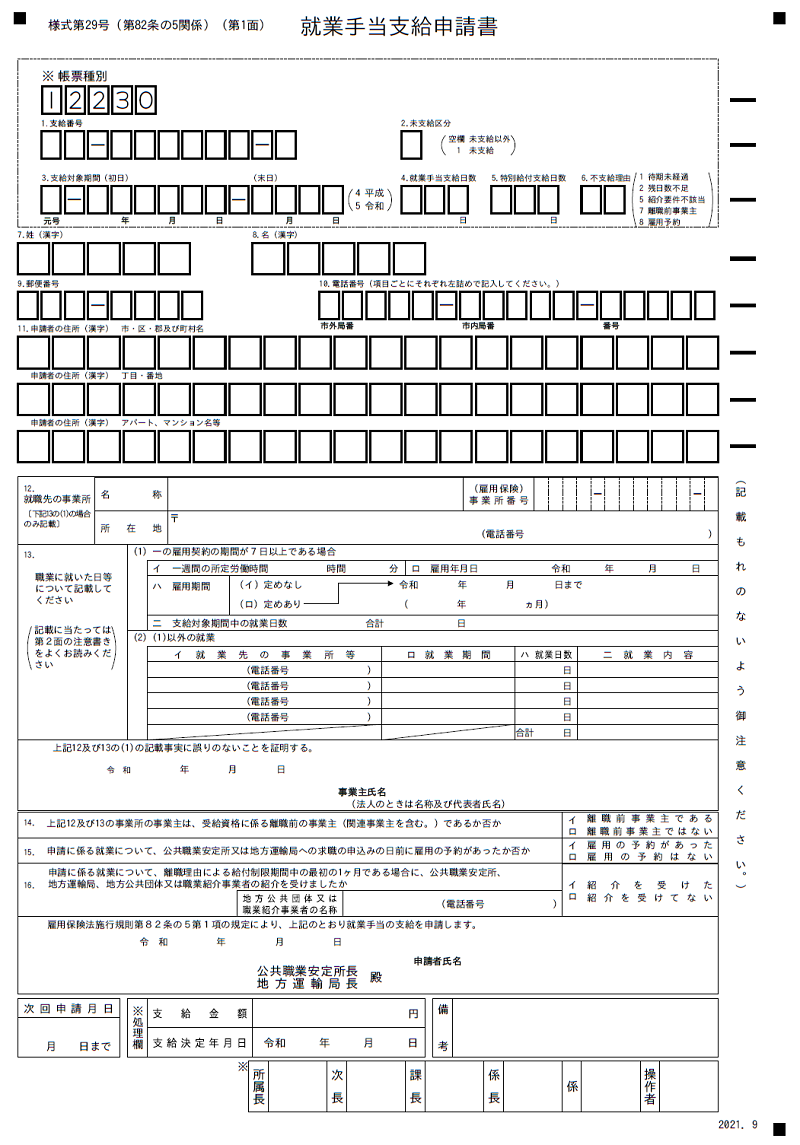

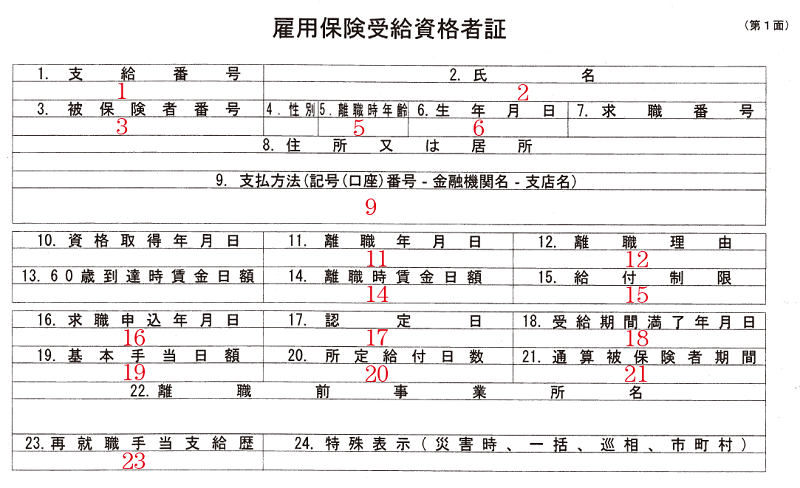

就業手当の申請書類

- 就業手当支給申請書(様式第29号)

- 雇用保険受給資格者証

- 給与明細等の就業の事実を証明することができる書類の写し

- 雇用契約書、雇入通知書等の労働契約の期間および労働時間を証明することができる書類の写し

「就業手当支給申請書(様式第29号)」

「雇用保険受給資格者証」

については、こんな様式です。

出典:ハローワークインターネットサービス「就業手当支給申請書」

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給者のしおり」

「給与明細等の就業の事実を証明することができる書類の写し」

「雇用契約書、雇入通知書等の労働契約の期間および労働時間を証明することができる書類の写し」

については、就職先によって様々です。

再就職先に依頼し、もらってください。

就業手当の注意点

就業手当の支給を受けた日は、失業保険(基本手当)をもらったものとみなされ、「所定給付日数の支給残日数」が減ってしまいます。

就業手当の支給額は、基本手当日額(失業保険の支給額)の30%であるため、失業保険(基本手当)でもらえたはずの金額と比べると、かなり少ないです。

特別な事情がないなら、失業保険(基本手当)をもらいながら、長く働ける職場をじっくり探したほうがいいと思います。

雇用契約期間が1年以上の職場であれば、支給額の多い「再就職手当」がもらえますし。

【関連記事】

再就職手当の支給額については、こちらの記事を。

それこそ、人材紹介サービス(リクルートエージェント・

dodaエージェントなど)を利用すれば、無料で、あなたの希望条件にあった職場をいくつも探してくれます。

また、

- 面接などの日程調整

- 給与額の交渉

- 残業の有無や有給休暇の取得状況

などの「面倒な手続き」や「気になったことの確認(情報収集)」も、あなたの代わりにやってくれます。

もちろん、途中で利用をやめても、キャンセル料などが発生することもありません。

長く働ける職場をじっくり探すという意味では、登録しておいて損はないと思います。

ハローワークに求人を出さない企業も多いですし。

まとめ

ここで、「就業手当」についておさらいです。

- 就業手当は、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給日数を残して、雇用期間が1年未満の職業に再就職した場合に受け取ることのできる手当

- 再就職手当との違いは、雇用期間の違い(1年以上か、1年未満か)

- 就業手当の支給を受けるには、7つの要件を満たすこと

- 基本手当日額の30%が支給額

- 支給申請は、原則4週間に1回(ハローワークへ)

就業手当は、支給率が低いこともあり、あまりメリットの多い制度とは言えません。

申請する際は、制度をよく理解し、活用するようにしてください。

早期の就職をするなら、だんぜん「再就職手当」をもらったほうがお得なので。

パートやアルバイトでも要件を満たせば支給されますし。

【関連記事】

再就職手当の「支給要件、支給金額、手続きのしかた、注意点」については、こちらの記事で詳しく説明しています。

⇒転職・就職するならハローワークからお祝金をもらおう【パート、アルバイトでも受給できる】

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【あわせて読みたい】

コメント