この記事では、令和7年4月1日より新設された

「育児時短就業給付金」

について、紹介しています。

こんな人に読んでいただけると嬉しいです。

- 妊娠している

- 子どもが生まれた

- 育児短時間勤務を希望している

- 仕事で社会保険手続きを担当している

育児時短就業給付金とは、「育児時短就業者」が受けられる給付金

育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業(以下、「育児時短就業」という)した場合に、賃金が低下するなどの一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。

つまりは、

「育児短時間勤務制度を利用して下がった賃金の一部を補填しますよ」

という給付金です。

育児時短就業給付金の受給資格と支給要件(支給対象者)

育児時短就業給付金は、

- 受給資格

- 各月の支給要件

をすべて満たす場合に支給されます。

受給資格

次の要件をすべて満たすこと。

- 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること

- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月以上あること

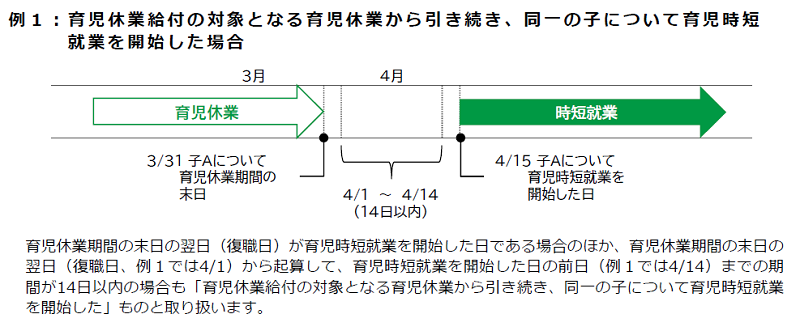

上記の「2.の要件」における「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、育児時短就業を開始したこと」とは、育児休業終了の翌日(復職日)から育児時短就業を開始する場合に加え、育児休業を終了した日と育児時短就業を開始した日の間が14日以内の場合をいいます。

こんな感じです。

出典:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」

また、上記の「2.の要件」における「育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月以上あること」については、こちらの記事で詳しくまとめています。

気になる人は、チェックしてみてください。

⇒育児休業給付金の「賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月」とは【受給要件】

各月の支給要件

次の要件をすべて満たすこと。

- 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月

- 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

- 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

給付金が支給される「育児時短就業」の定義

育児時短就業給付金の支給対象となる育児時短就業とは、2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、1週間当たりの所定労働時間を短縮する制度(措置)のことです。

育児時短就業には、1週間当たりの所定労働日数を変更した結果、1週間当たりの所定労働時間が短縮される場合を含みます。

また、短縮後の1週間当たりの所定労働時間に上限・下限はありませんので、育児・介護休業法に基づく所定労働時間の短縮措置(1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの)に限らず、2歳に満たない子を養育するために1週間当たりの所定労働時間を短縮した場合は、育児時短就業に該当します。

そのため、被保険者が子を養育するために短時間正社員、パートタイム労働者等に転換、転職したことに伴い、1週間当たりの所定労働時間が短縮されている場合も育児時短就業として取り扱います。

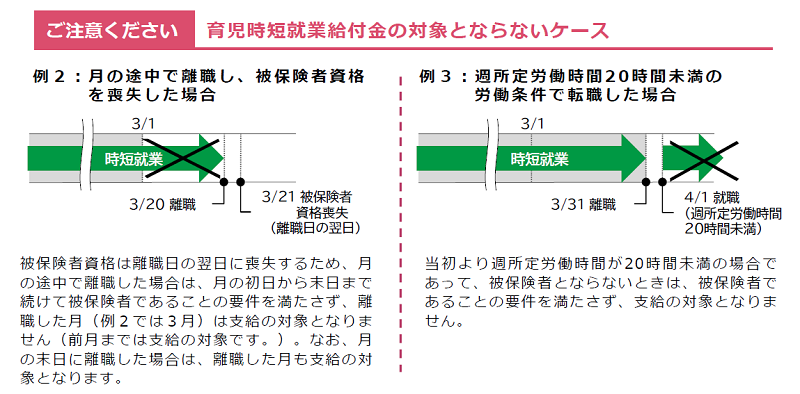

ただし、短縮後の1週間当たりの所定労働時間が20時間を下回るなどで、雇用保険の被保険者資格を喪失する場合は、原則、育児時短就業給付金の支給対象とはなりませんので注意してください。

たとえば、こんな場合です。

出典:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」

育児時短就業給付金の支給対象期間

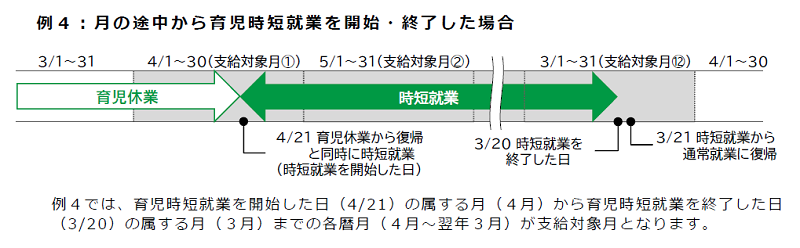

育児時短就業給付金は、原則として、育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの期間について支給されます。

給付金の支給は、各月ごとに判断(計算)されます。

こんなイメージです。

出典:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」

ただし、次の「1~4」の日が属する月までが支給対象月となりますので、「1~4」の日が属する月の翌月から育児時短就業給付金は支給されなくなります。

- 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日(「子が2歳に達する日」とは、2歳の誕生日の前日のことです)

- 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

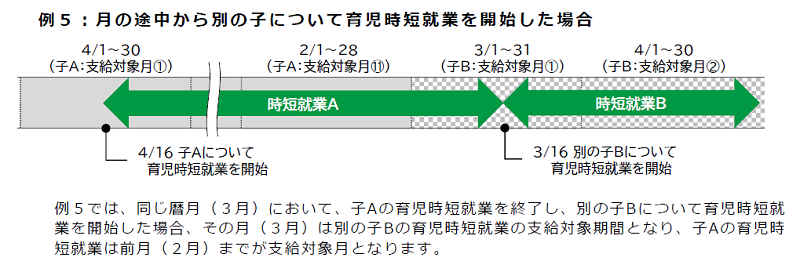

- 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日

- 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

ちなみに、上記「3.育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した場合」は、今までの育児時短就業に係る子の育児時短就業給付金は支給されなくなりますが、別の子の育児時短就業給付金の支給が始まります。

こんな感じです。

出典:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」

育児時短就業給付金の支給額(計算方法)

育児時短就業給付金の支給額は、原則として、

「支給対象月(育児時短就業期間)に支払われた賃金の10%」

となります。

ただし、支給対象月に支払われた賃金額によっては、育児時短就業給付金の支給額が調整されるため、すべてにおいて、「支給対象月に支払われた賃金額×10%」となるわけではありません。

具体的には、

- 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合

- 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合

- 支給対象月に支払われた賃金額と育児時短就業給付金の支給額の合計額が支給限度額を超える場合

で計算方法が変わってきます。

ちなみに、「支給対象月に支払われた賃金額」とは、臨時に支払われる賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いて、当該支給対象月に支払われた賃金をいいます。

当該支給対象月を対象とした賃金であっても、他の月に支払われた賃金は含みません。

また、賃金算定の事由が各月ごとに発生し、本来各月ごとに支払われるべきところ、単に支払事務の便宜等のため数か月分一括して支払われる通勤手当等については、当該賃金が支払われた以後の各支給対象月に、当該賃金額をその基礎となる月数で除した額が支払われたものとして取り扱います。

そして、「育児時短就業開始時賃金月額」とは、同一の子に係る最初の育児時短就業開始前、直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額(育児時短就業開始時賃金日額)に、30を乗じたものをいいます。

この直近6か月間には、賃金支払基礎日数が11日未満の賃金月は含まれません。(除きます)

また、当該休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の賃金月が6か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である賃金月を含めて計算されます。

それでは、1つずつ詳しく説明していきます。

支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合

支給額は、

「支給対象月に支払われた賃金額 × 10%」

で計算します。

たとえば、

- 育児時短就業開始時賃金月額:300,000円

- 支給対象月に支払われた賃金額:200,000円

の場合では、次のように計算します。

200,000円 × 10% = 20,000円(支給額)

支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合

支給額は、

「支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率」

で計算します。

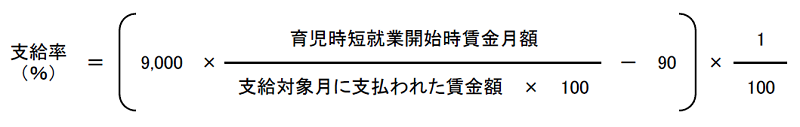

「調整後の支給率」は、次の計算式で算出します。

それでは、試算してみます。

たとえば、

- 育児時短就業開始時賃金月額:300,000円

- 支給対象月に支払われた賃金額:280,000円

の場合では、次のように計算します。

280,000円 × 6.43% = 18,004円(支給額)

ちなみに、育児時短就業給付金の支給額の計算における端数処理は、

- 賃金率:小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで

- 支給率:小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで

- 支給額:少数点以下を切り捨て、整数まで

となります。

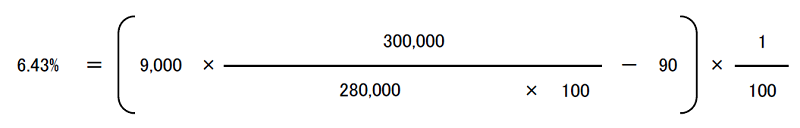

また、「調整後の支給率」の計算が面倒な場合は、次の早見表で概算の支給率がわかります。

【育児時短就業給付金の支給率早見表】

出典:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」

支給対象月に支払われた賃金額と育児時短就業給付金の支給額の合計額が支給限度額を超える場合

支給額は、

「支給限度額 - 支給対象月に支払われた賃金額」

で計算します。

それでは、試算してみます。

たとえば、

- 育児時短就業開始時賃金月額:470,700円(上限額)

- 支給対象月に支払われた賃金額:420,000円

の場合では、次のように計算します。

支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%(423,630円)以下であるため、支給率は10%となります。

このとき、支給額は、

420,000円× 10% = 42,000円

となりますが、

420,000円+42,000円=462,000円

で、支給対象月に支払われた賃金額と育児時短就業給付金の支給額の合計額が「459,000円(支給限度額)」を超えているため、支給額は次のようになります。

459,000円 - 420,000 = 39,000円(支給額)

育児時短就業給付金が支給されないケース

育児時短就業給付金は、次のとおり、育児時短就業の前後で賃金が減少していないと認められる場合や、一定の限度額に該当する場合には支給されません。

- 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合

- 支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額以上の場合

- 算定された支給額が最低限度額以下のとき

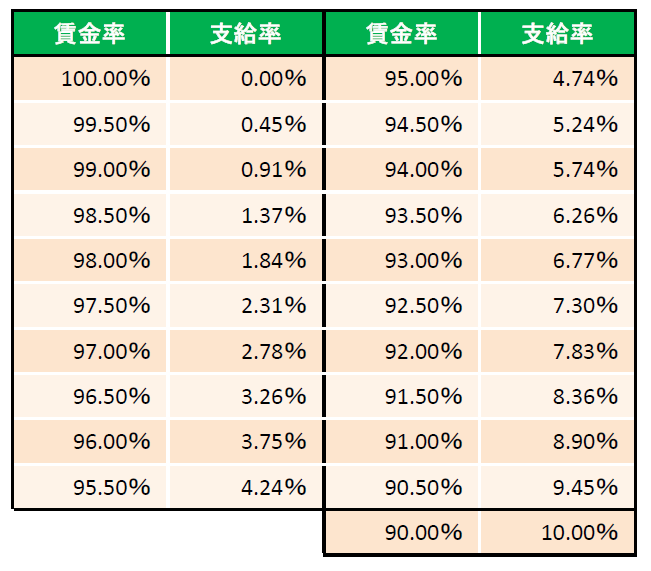

育児時短就業給付金算出表【エクセルファイル】

「育児時短就業給付金の計算がめんどう・・・」という人は、使ってみてください。

こんな感じの表です。

使い方は、すっごく簡単で「黄色のセル」に

- 育児時短就業開始時の賃金月額

- 支給対象月に支払われた給与額(交通費を含む総支給額)

を入力するだけです。

すると、「支給率」と「支給額」が自動で計算されます。

【無料ダウンロード(2025年4月1日以降版)】

⇒ikujijitannsyuugyoukyuufukinn20250401

育児時短就業給付金の支給申請手続き

育児時短就業給付金の申請手続きは、原則、事業主を通じて行われます。

具体的には、次の書類を管轄するハローワークへ提出します。

- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

- 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書

育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」の届出は不要になります。

支給申請は、原則として、2つの支給対象月について2ヶ月ごとに行います。(被保険者の方が希望する場合は、1つの支給対象月について1ヶ月ごとに支給申請を行うことも可能です)

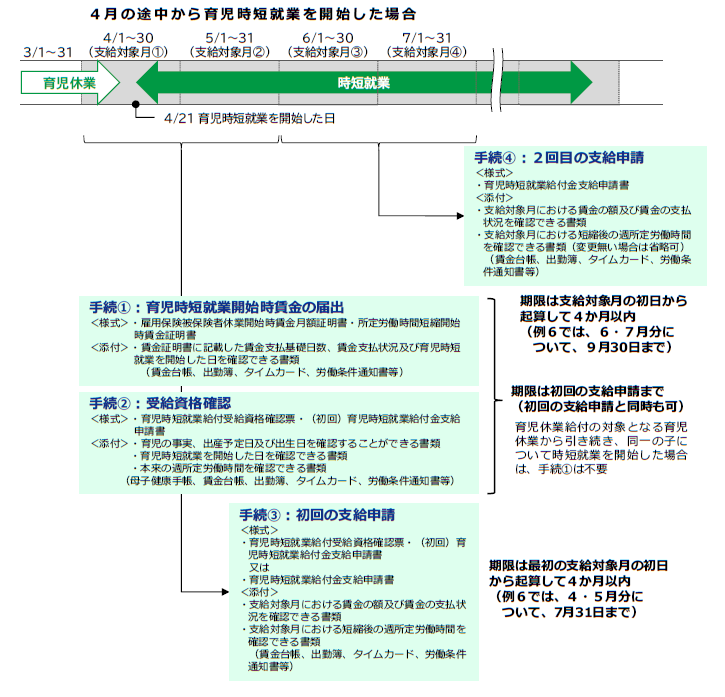

こんなイメージです。

出典:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」

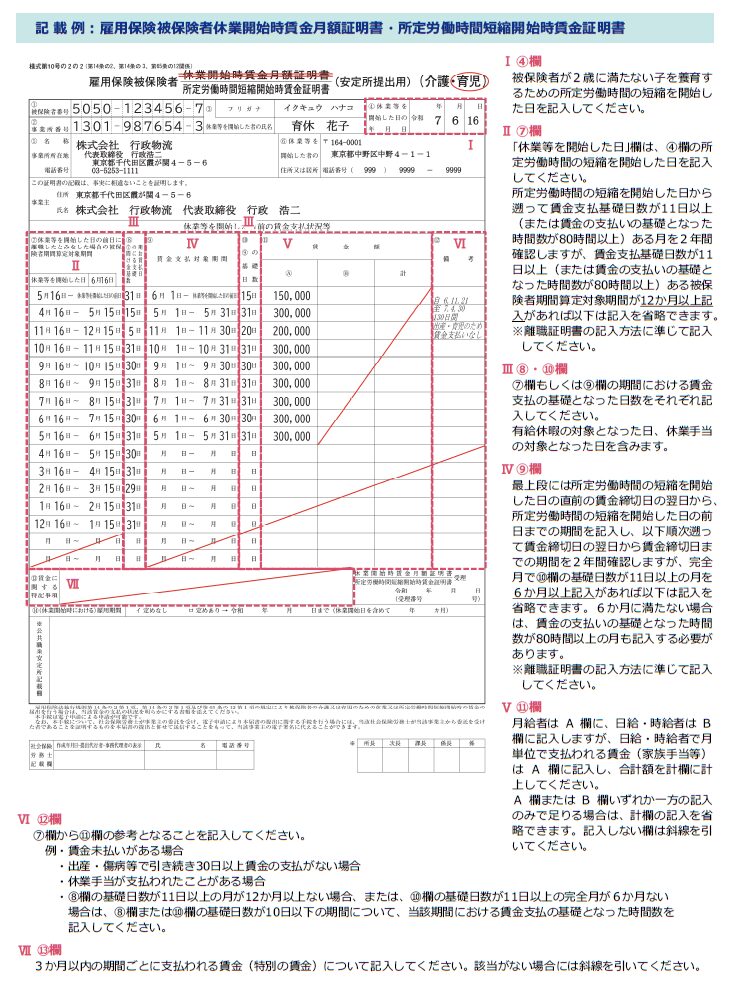

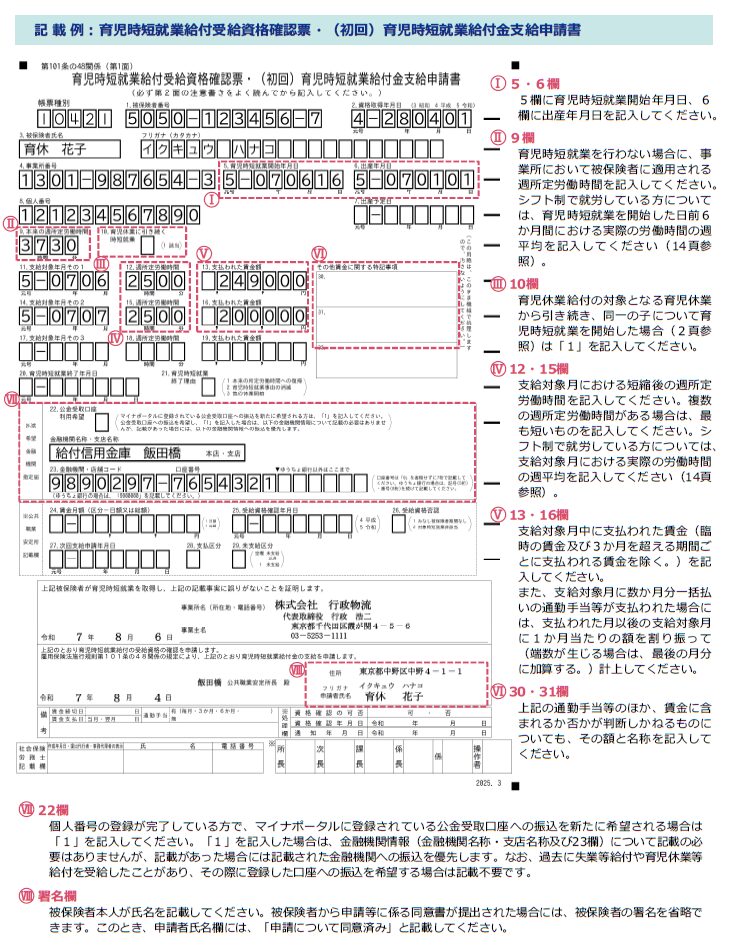

ちなみに、提出書類はこんな様式です。

出典:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」

育児時短就業給付金の受給に回数制限はない

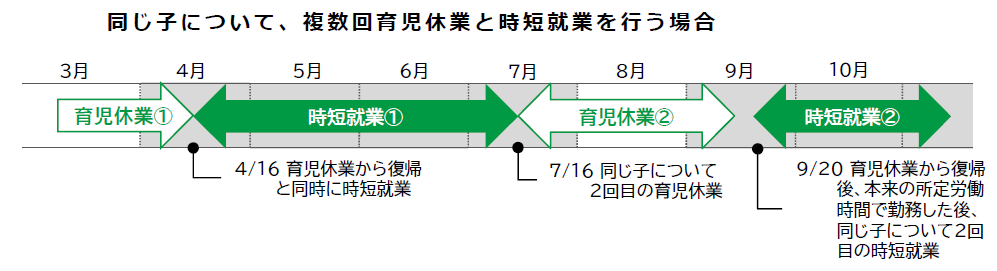

育児時短就業給付金の対象となる育児時短就業に、回数の制限はありません。

そのため、同一の子に対し、複数回、育児時短就業をした場合で、支給要件を満たしている場合は、育児時短就業給付金の対象となります。

たとえば、

- 育児休業から復帰し、育児時短就業開始

- 育児時短就業を終了し、本来の所定労働時間に復帰

- 同一の子について、再度、育児時短就業開始

みたいな場合、1回目・2回目ともに育児時短就業給付金が支給されます。(支給要件を満たしてる場合)

こんなイメージです。

出典:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」

転職先の事業所で育児時短就業給付金を受給することもできる

育児時短就業給付金は、要件を満たせば、転職等で職場が変わった場合でも受給することができます。

たとえば、

- 新たに被保険者となった事業所で時短勤務を行う場合

- 新たに被保険者となった当初からパートタイムや短時間正社員の方であって、1週間当たりの所定労働時間が以前に被保険者であった事業所と比較して短い場合

などです。

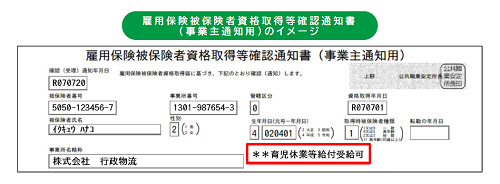

また、新たに被保険者となった事業所で育児時短就業給付金の支給を受けられる可能性がある場合、資格取得届に対してハローワークから交付する「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用) 」に、次のように「育児休業等給付受給可」と表示されるようです。

出典:厚生労働省「転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点をお示しします。」

なお、「育児休業等給付受給可」と表示された方は、次の2つの要件に該当する場合に育児時短就業給付金の支給対象となります。

- 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること

- 新たに被保険者となる前の被保険者期間に空白期間がある場合は、その間に基本手当等の受給資格決定を受けていないこと

まとめ

ここで、「育児時短就業給付金」について、おさらいです。

- 育児時短就業給付金は、育児時短就業した場合に支給される給付金(要件あり)

- 育児時短就業を開始した日の属する月から、育児時短就業を終了した日の属する月までの期間について支給

- 支給額は、原則、支給対象月(育児時短就業期間)に支払われた賃金の10%

- 育児時短就業給付金の対象となる育児時短就業に、回数の制限はない

育児時短就業給付金は、父親・母親に関わらず、要件を満たせば受給できます。(同時に受給することができます)

「支給対象月(育児時短就業期間)に支払われた賃金の10%」までであれば、労働時間を減らしても収入は減りません。

すっごく、お得な制度なので、ぜひ、活用しましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【あわせて読みたい】

コメント