この記事では、介護休業を利用したときに支給される「介護休業給付金」の

- 支給条件

- 支給額(早見表)

- 支給内容

- 申請手続き

について紹介しています。

会社員などで、社会保険(雇用保険)に加入している人は、家族の介護のため仕事を休んだとき、雇用保険から給付金が支給されます。

ただ、介護休業を取得すれば、必ず「介護休業給付金」がもらえるというわけではありませんので、自分が支給対象になるか、ぜひ、チェックしてみてください。

介護休業給付金の支給条件は、「介護休業の取得」と「1年以上の雇用保険への加入」

介護休業給付金の支給条件は、次の2つをいずれも満たすことです。

- 「育児・介護休業法」で定められた、介護休業を取得していること

- 雇用保険の被保険者で、介護休業開始前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある完全月が12ヵ月以上あること

それでは、詳しく説明していきます。

「育児・介護休業法」で定められた、介護休業を取得していること

育児・介護休業法では、

「介護休業とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の 期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するためにする休業」

とされており、対象家族1人につき、最大で93日間まで取得できます。

また、3回までなら分割で取得できますので、1ヶ月づつ、分けて使うことも可能です。

もちろん、介護休業給付金も、その都度、支給されます。

【関連記事】

介護休業の詳しい要件については、こちらの記事でまとめています。

雇用保険の被保険者で、介護休業開始前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある完全月が12ヵ月以上あること

介護休業給付金は、雇用保険の制度ですので、雇用保険の被保険者でなければ給付を受けることはできません。

また、雇用保険の被保険者であったとしても、次の条件を満たすことが必要です。

「雇用保険の被保険者で、介護休業開始前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある完全月が12ヵ月以上ある人」

わかりやすく言うと、介護休業を利用する前の2年間(直近)に、

- 11日以上働いた月

- 80時間以上働いた月

の合計が、12ヶ月以上ある人ってことです。

ただ、この12ヶ月の数え方がちょっと特殊(複雑)なので、雇用保険の加入期間が短い人(1年~1年3ヶ月程度)の場合、注意が必要です。

詳しくは、こちらの記事で説明していますので、気になる人はチェックしてみてください。(育児休業給付金の記事ですが、介護休業給付金と取り扱いが同じですので、一部言葉を読み替えてください。)

なお、「賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上」の受給要件については、令和2年8月1日より追加になった考え方です。

詳しくは、こちらの記事を。

【関連記事】

介護休業給付金の支給額

介護休業給付金額の計算方法は、次のとおりです。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% = 介護休業給付金額

「支給日数」とは、介護休業を利用した日数です。

また、「休業開始時賃金日額」とは、介護休業開始前6ヶ月間の給料(総支給額)を180で割り込んだ数字となります。

たとえば、月額給与30万円の人なら、

「30万円 × 6ヵ月 ÷ 180 = 10,000円(小数点以下切り捨て)」

となり、休業開始時賃金日額は、「10,000円」になります。

介護休業給付金支給額早見表【月額給与別】

介護休業給付金額の計算が面倒なので、支給額を早見表(概算)にしておきます。

(単位:円)

| 月額給与 | 1日あたりの支給額 | 93日間(最大)の支給合計額 |

| 100,000 | 2,233 | 207,669 |

| 125,000 | 2,791 | 259,563 |

| 150,000 | 3,350 | 311,550 |

| 175,000 | 3,908 | 363,444 |

| 200,000 | 4,466 | 415,338 |

| 225,000 | 5,025 | 467,325 |

| 250,000 | 5,583 | 519,219 |

| 275,000 | 6,141 | 571,113 |

| 300,000 | 6,700 | 623,100 |

| 325,000 | 7,258 | 674,994 |

| 350,000 | 7,816 | 726,888 |

| 375,000 | 8,375 | 778,875 |

| 400,000 | 8,933 | 830,769 |

| 425,000 | 9,491 | 882,663 |

| 450,000 | 10,050 | 934,650 |

| 460,000以上 | 10,063 | 935,859 |

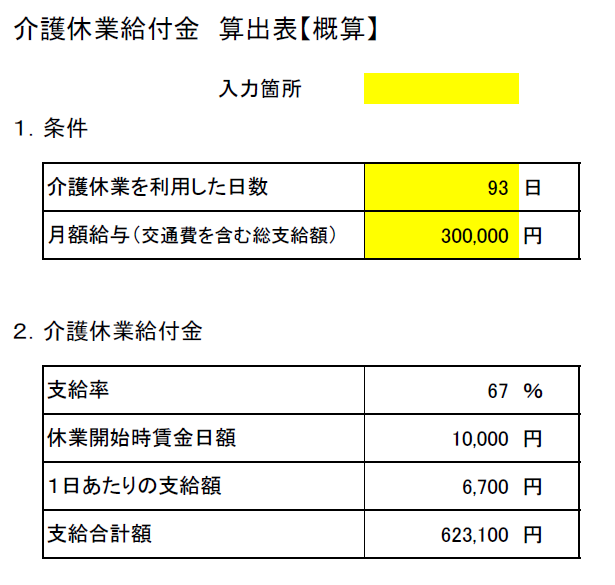

介護休業給付金を自動計算する「エクセルファイル(無料)」

「もっと、詳細に介護休業給付金を計算したい!」

という人は、こちらのエクセルファイルを使ってみてください。

「介護休業給付金算出表」ダウンロード

使い方は、すっごく簡単で「黄色のセル」に

- 介護休業を利用した日数

- 月額給与(交通費を含む総支給額)

を入力するだけです。

あとは、介護休業給付金の

- 休業開始時賃金日額

- 1日あたりの支給額

- 支給合計額

が自動計算されます。

なお、動作確認を徹底したつもりですが、利用については各自の責任でお願いします。

介護休業給付金の手続き

介護休業給付金の支給手続きは、事業主が行いますので、介護休業の手続き同様、職場の社会保険担当者に相談しましょう。

必要書類の案内をしてくれるはずです。

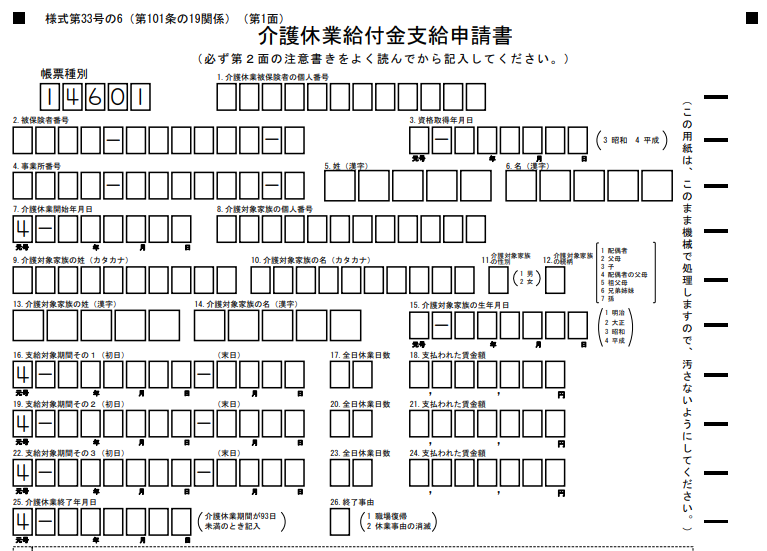

ちなみに、介護休業給付金の申請書は、こんな様式です。(参考までに)

出典:厚生労働省(ハローワーク)

まとめ

ここで、「介護休業給付金制度」のポイントをまとめておきます。

- 雇用保険の被保険者で「介護休業を利用する前の2年間(直近)に、11日以上、または80時間以上働いた月が、12ヶ月ある人」が支給対象者

- 支給額は給与の約67%

- 介護休業給付金の支給手続きは、職場の社会保険担当者へ相談する

「介護休業給付金制度」を利用することにより、経済面の不安を感じることなく、安心して仕事と介護を両立する体制を整えることができます。

「家族の介護のために仕事を辞める」という選択をしてしまわぬよう、介護休業制度と介護休業給付金制度を活用していきましょう。

なお、どうしても仕事を辞めざるを得ないという場合は、失業等給付(いわゆる失業保険)の利用を検討しましょう。

詳しくは、こちらの記事を。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【あわせて読みたい】

コメント