この記事では、

「社会保険に入っている人」と「社会保険に入っていない人」で、出産や育児でもらえる公的給付金にどれだけ違いが出るのか

について比較しています。

なお、この記事でいう公的給付金とは、

- 出産育児一時金

- 出産手当金

- 育児休業給付金

のことです。

また、上記の公的給付金と関わりの強い、

- 産前産後休業

- 育児休業

についても一緒に説明しています。

「そろそろ、子どもが欲しいな~」とか、「2人目を考えてるんだよね~」という人は、社会保険への加入を考えてみてください。

すっごくお得なんで。

社会保険の加入の有無で、もらえる給付金に違いが!?

まずは、「社会保険に入っている人」と「社会保険に入っていない人」でもらえる給付金に違いがありますので、わかりやすく分けてみます。

社会保険に入っている人がもらえる給付金

- 出産育児一時金

- 出産手当金

- 育児休業給付金

社会保険に入っていない人がもらえる給付金

- 出産育児一時金

わかりますよね???

この違い!!

社会保険に入っていないだけで、「出産手当金」と「育児休業給付金」はもらえないってことなんです。

社会保険の加入の有無で、最大577万円の給付額に違いが!?

続いて、給付額の違いについて比較してみます。

社会保険に入っている人がもらえる給付額

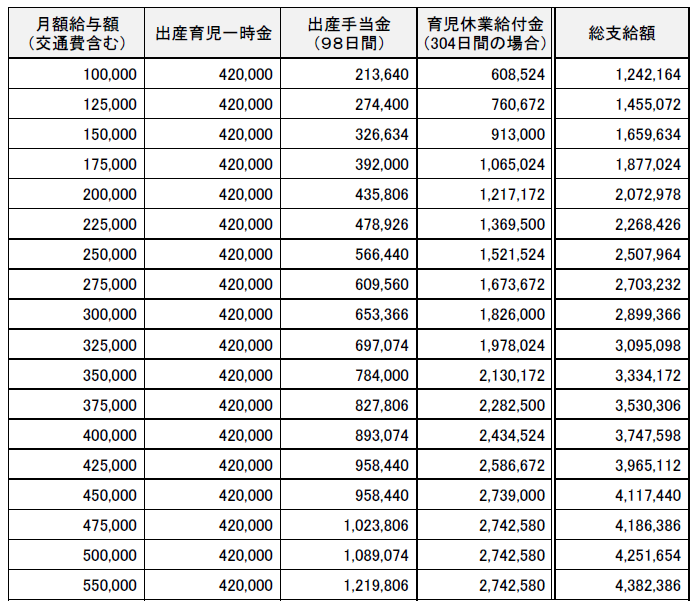

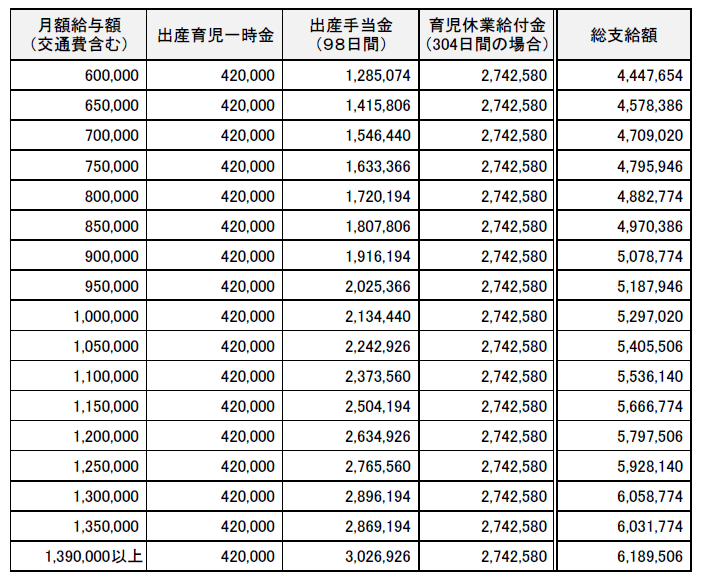

もらっている給料により、給付額が大きく変わってきますので、わかりやすく「一覧表(概算)」にしておきます。

なお、次の条件で試算しています。

- 産科医療補償制度に加入している医療機関での出産

- 子どもが1歳の時点で職場復帰

- 「出産予定日」に出産したと仮定

- 2021年8月1日現在の制度を適用

【月額給与「10万円~55万円」】

【月額給与「60万円以上」】

早見表のとおり、公的給付金の最大額は、

- 出産育児一時金 420,000円

- 出産手当金 3,026,926円

- 育児休業給付金 2,742,580円

となり、給付額の合計は、6,189,506円となります。

社会保険に入っていない人がもらえる給付金

出産育児一時金 420,000円

比較した結果

「社会保険に入っている人」と「社会保険に入っていない人」の給付金の差額を一覧にしておきます。

「社会保険に入っていない人」は、出産育児一時金の42万円しかもらえませんから、

- 出産手当金(98日間)

- 育児休業給付金(304日間)

の合計額が、給付金の差額となります。

(単位:円)

| 月額給与額 (交通費含む) |

給付金の差額 | 月額給与額 (交通費含む) |

給付金の差額 |

| 100,000 | 822,164 | 600,000 | 4,027,654 |

| 125,000 | 1,035,072 | 650,000 | 4,158,386 |

| 150,000 | 1,239,634 | 700,000 | 4,289,020 |

| 175,000 | 1,457,024 | 750,000 | 4,375,946 |

| 200,000 | 1,652,978 | 800,000 | 4,462,774 |

| 225,000 | 1,848,426 | 850,000 | 4,550,386 |

| 250,000 | 2,087,964 | 900,000 | 4,658,774 |

| 275,000 | 2,283,232 | 950,000 | 4,767,946 |

| 300,000 | 2,479,366 | 1,000,000 | 4,877,020 |

| 325,000 | 2,675,098 | 1,050,000 | 4,985,506 |

| 350,000 | 2,914,172 | 1,100,000 | 5,116,140 |

| 375,000 | 3,110,306 | 1,150,000 | 5,246,774 |

| 400,000 | 3,327,598 | 1,200,000 | 5,377,506 |

| 425,000 | 3,545,112 | 1,250,000 | 5,508,140 |

| 450,000 | 3,697,440 | 1300,000 | 5,638,774 |

| 475,000 | 3,766,386 | 1350,000 | 5,611,774 |

| 500,000 | 3,831,654 | 1,390,000以上 | 5,769,506 |

| 550,000 | 3,962,386 |

産前産後休業・育児休業・各種公的給付金の制度

ざっくりではありますが、

- 産前産後休業

- 育児休業

- 出産手当金

- 育児休業給付金

について説明しておきます。

産前産後休業

出産日(出産予定日)を基準日として、

- 産前42日間

- 産後56日間

が産前産後休業の期間となります。(出産日は、産前期間に入ります)

「産前産後休業期間」については、事業主は、原則、休みを与えなければならないことになっています。

【関連記事】

育児休業

産後休暇(56日間)のあと、子どもが1歳になる前日までが「育児休業期間」となります。

育児休業は、職員本人の希望で取得するものなので、子どもが1歳になる前日まで期間であれば、休業期間を自由に設定することができます。

ただし、保育所に入所できないなど、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合は、最長で、子どもが2歳に達する日まで、育児休業を延長することができます。

詳しくは、こちらの記事を。

ちなみに、育児休業の要件を満たした職員の申出を、事業主は、拒むことはできないことになっていますので、出産をする職員さんは、必ず申出しましょう。

法的根拠は、このとおり。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)

第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。

【関連記事】

出産手当金

出産手当金は、産前産後休業期間(産前42日間・産後56日間)に対し、社会保険(健康保険)から給付を行う制度です。

給付額は、

1日あたりの支給額 =

支給開始前(12ヶ月)の平均標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3

で計算します。

詳しくは、こちらの記事を。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、育児休業期間に対し、社会保険(雇用保険)から給付を行う制度です。

支給額は、

「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率(67% or 50%)」

で計算します。

詳しくは、こちらの記事を。

産前産後休業・育児休業期間の税金および社会保険料について

出産・育児に係る休業期間は、税金や社会保険料の優遇もすごいです。

こちらもざっくりですが、説明しておきます。

健康保険料・厚生年金保険料

産前休業に入った月の保険料から、育児休業から職場復帰する月の前月分まで、すべて免除となります。

つまり、休んでいる間は、保険料はタダってことです。

雇用保険料

そもそも、雇用保険料は、収入がなければかかりません。

ですので、産休・育休期間に給料の支給がなければ、保険料はタダとなります。

所得税

所得税も雇用保険料と同様、給料の支給がなければかかりません。

住民税

住民税は、前年の収入(所得)によって支払額が決まるため、産休・育休期間であっても支払いは発生します。

ただ、出産手当金および育児休業給付金は「非課税」となるため、翌年に住民税を計算するときの収入には含まれません。

つまり、来年(育児休業復帰後)の住民税は、すっごく安くなるってことです。

【関連記事】

まとめ

ここで、「社会保険に入っている人の出産・育児にかかる優遇ポイント」についてまとめておきます。

- 公的給付金が、最大577万円多くもらえる

⇒出産手当金、育児休業給付金 - 社会保険料がタダになる

⇒健康保険料、厚生年金保険料 - 翌年の住民税が安くなる

で、デメリットはというと・・・

ないっす!!

もう、ぜんぜんないっす。

なので、出産を考えているなら「社会保険に加入しない」という選択肢はありません。

ほんと、「扶養範囲で働いてる場合じゃないよ」って感じです。(笑)

ちなみに、医療系資格を持っている「医師、看護師、薬剤師など」は、特にオススメです。

理由としては、医療系有資格者は、パート勤務(非常勤)でも比較的、時給設定が高く、短い勤務時間で社会保険に加入できるからです。

パート勤務での社会保険への加入について、詳しくは、こちらの記事を。

結果、「出産を考えているなら、社会保険への加入は必須だよ」ってことです。

ぜひ、ご検討を。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【あわせて読みたい】

コメント