「転職活動」というと、ハローワークってイメージが強めだと思います。

でも、ここ数年で変わってきています。

というのも、厚生労働省が実施している「転職者実態調査」によると、

転職者が現在の勤め先に就職するために行った転職活動(方法)は、今までハローワークがダントツ1位だったんですが、「求人サイト・求人情報専門誌・新聞・チラシ等」に1位の座を奪われたからです。

そこで、この記事では、実際に転職した人は、

- どんな方法で、転職活動を行ったのか?

- 転職活動の方法は、どう変わってきているのか?

について、男女別、年齢層別にまとめておきます。

また、転職した人は、

- 転職によって、給料が上がったのか?下がったのか?

- 転職(退職)をしようと決めた理由はなんなのか?

- どのくらいの期間、転職活動を行ったのか?

についても紹介しています。

「転職を考えている」という人に読んでいただけると嬉しいです。

求人サイト等の利用者が急増!?ハローワークと転職エージェントの利用者減少

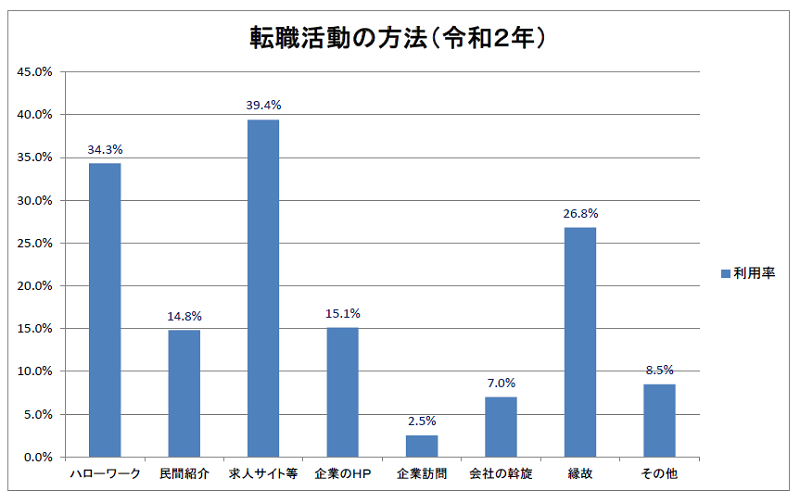

転職者が現在の勤め先に就職するために行った転職活動の方法は、次のようになっています。

【令和2年 転職活動の方法(複数回答)】

(単位:%)

| 転職活動の方法 | 総数 | 男 | 女 |

| 求人サイト・求人情報専誌・新聞・チラシ | 39.4 | 36.9 | 42.8 |

| ハローワーク等の公的機関 | 34.3 | 31.7 | 37.8 |

| 縁故(知人、友人等) | 26.8 | 27.6 | 25.8 |

| 企業のホームページ | 15.1 | 15.7 | 14.2 |

| 民間の職業紹介機関(エージェントサービス) | 14.8 | 14.8 | 14.8 |

| 出向・前の会社の斡旋 | 7.0 | 8.6 | 4.8 |

| 企業訪問 | 2.5 | 2.8 | 2.1 |

| その他 | 8.5 | 9.2 | 7.5 |

わかりやすく、グラフにしてみます。

男女ともに、「求人サイト・求人情報専門誌・新聞・チラシ等」の利用が多いです。

そのあと、

- ハローワーク等の公的機関 34.3%

- 縁故(知人、友人等) 26.8%

- 企業のホームページ 15.1%

と続きます。

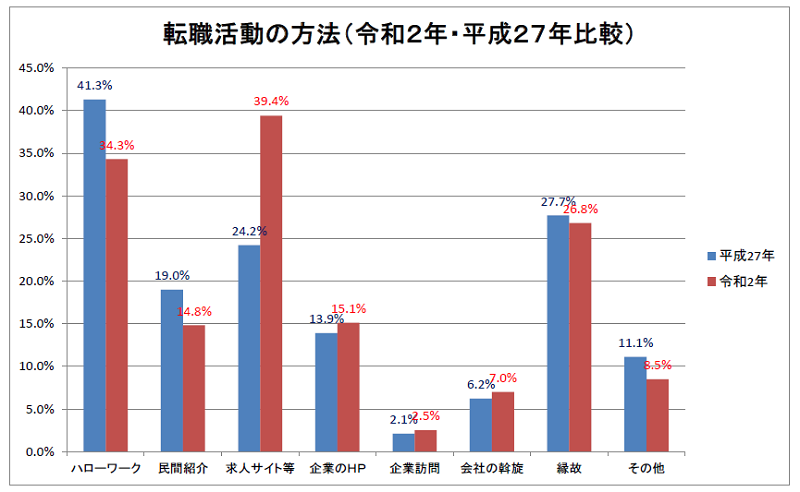

平成27年の調査結果と比べてみると、次のようになります。

平成27年では、ハローワークがダントツ1位です。

2位の求人サイト等に、17.1ポイントの差をつけています。

でも、令和2年では、

- 求人サイト等 1位 39.4%

- ハローワーク 2位 34.3%

と逆転しています。

おそらくこれは、スマホの普及によるものと、Indeed(求人情報専門の検索エンジン)の登場によるものと思われます。

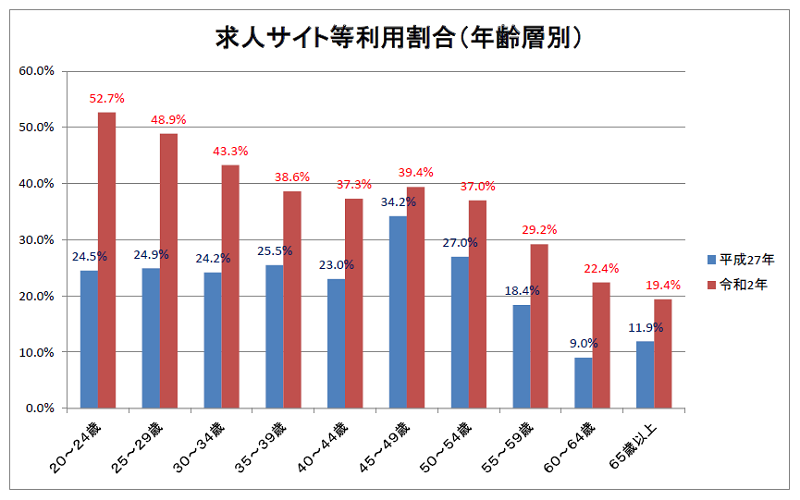

年齢層別に「求人サイト等」の利用状況を見てみても、すべての世代で増加していますので。

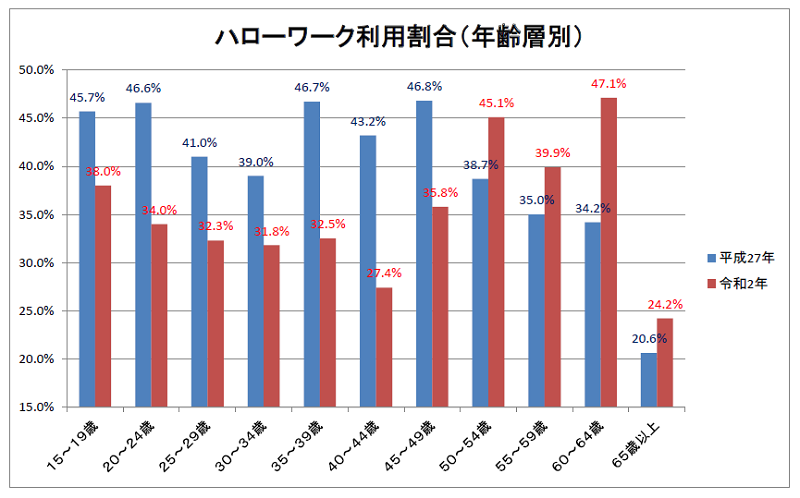

一方、ハローワークの利用率は、50歳以上の世代を除き、すべての世代で激減しています。

このとおりです。

現在は、ハローワークの求人もインターネット上で検索できますが、Googleなどで検索したときに、上位に出てくるのは、Indeed(インディード)などの他の求人サイトが多いので、わざわざハローワークの求人を探す人は少ないと思います。

そういう意味でも、ほぼすべての世代が、ネットで仕事を探すようになってきたってことだと思います。

あと、大きな変化があったところとしては、民間の職業紹介機関(エージェントサービス)です。

利用率が、「19.0% ⇒ 14.8%」に減少しています。

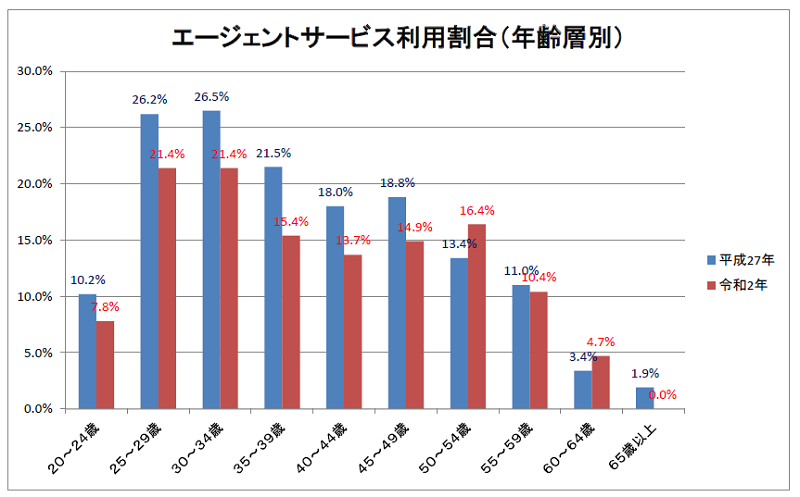

こちらも年齢層別の利用状況を見てみます。

ほぼ、すべての世代で、エージェントサービスの利用率が減少しています。

ネット検索の手軽さが勝った感じですかね。(コロナ影響もあるかもですが・・・)

ちなみに、僕としては、これ、ちょっと意外な結果でした。

というのも、エージェントサービスって、完全無料でキャリアアドバイザーさんがあなたに代わって、情報収集、条件交渉、面接などの日程調整をすべてやってくれるかなり便利なサービスなんですよね。

つまり、利用することで損することってないんです。

もちろん、転職をやめても、キャンセル料などが発生することもありません。

また、エージェントサービスは、就職・転職情報も豊富なうえ、色々な相談もできるので、

- 現在の転職市場がどうなっているのか?

- 自分の市場価値はどのくらいなのか?

などの話を聞くだけでも、メリットがあると思うんで。

転職した人の約4割は、給料が増えている

転職した人の給料は、次のようになっています。

【令和2年 転職者の賃金の変化(男女別)】

(単位:%)

| 給料の変化 | 総数 | 男 | 女 |

| 増加した | 39.0 | 37.5 | 41.0 |

| ・3割以上増加 | 7.2 | 7.4 | 7.0 |

| ・1割以上3割未満増加 | 20.6 | 19.5 | 22.2 |

| ・1割未満増加 | 11.1 | 10.7 | 11.8 |

| 変わらない | 20.2 | 20.9 | 19.2 |

| 減少した | 40.1 | 41.2 | 38.6 |

| ・3割以上減少 | 10.9 | 9.9 | 12.2 |

| ・1割以上3割未満減少 | 18.1 | 17.9 | 18.5 |

| ・1割未満減少 | 11.1 | 13.4 | 7.9 |

転職により、59.2%の人が、「増加した・変わらない」となっています。

「給料が減少した」という人が「40.1%」なので、給料的には、

- 我慢して、今の職場にいたほうがいい

- 転職で失敗して、給料が下がるぐらいなら・・・

という考えは、あまり得策とは言えなそうです。

また、「給料が増加した」という人のうち、3割以上給料が増えた人が「7.2%」となっています。

結構、びっくりですよね?

3割って、月収20万円の人なら、6万円の増額ってことなんで。

男女別では、女性の方が、給料が増加した人が多くなっていて「41.1%」の人が増加したと回答しています。

転職により給料が減るのは、あまり歓迎できませんが、給料が変わらず(できれば、増加)で、今の職場の不満が解消できるなら嬉しいですよね。

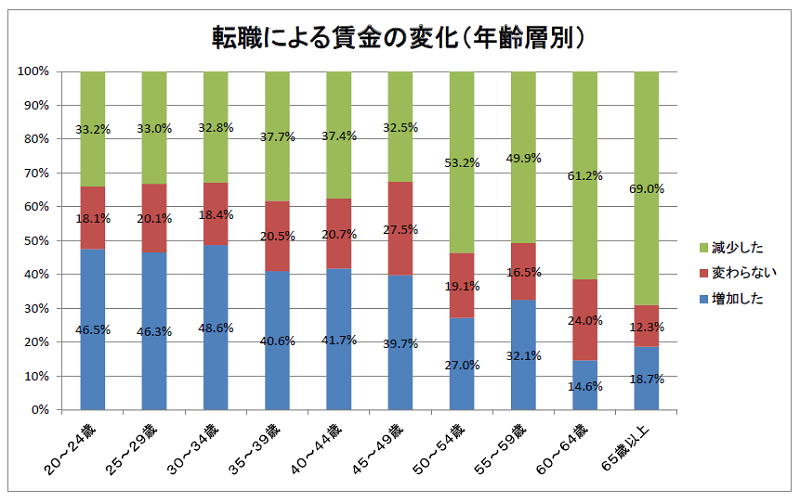

次に、「年齢層別に、給料がどうなったのか?」を見てみます。

【令和2年 転職者の賃金の変化(年齢層別)】

(単位:%)

| 年齢層 | 増加した | 変わらない | 減少した |

| 20~24歳 | 46.5 | 18.1 | 33.2 |

| 25~29歳 | 46.3 | 20.1 | 33.0 |

| 30~34歳 | 48.6 | 18.4 | 32.8 |

| 35~39歳 | 40.6 | 20.5 | 37.7 |

| 40~44歳 | 41.7 | 20.7 | 37.4 |

| 45~49歳 | 39.7 | 27.5 | 32.5 |

| 50~54歳 | 27.0 | 19.1 | 53.2 |

| 55~59歳 | 32.1 | 16.5 | 49.9 |

| 60~64歳 | 14.6 | 24.0 | 61.2 |

| 65歳以上 | 18.7 | 12.3 | 69.0 |

わかりやすく、グラフにしてみます。

50歳を過ぎたあたりから、「増加した」という人より「減少した」という人が、多くなっています。

一般的に、「40歳を過ぎると、転職はきつくなる」みたいなイメージがあると思うんですけど、少しづつ、そのイメージが変わってきているのかもしれません。

「50歳を過ぎると、転職はきつくなる」みたいな感じに。

まぁ、人生100年時代なんて言われていますので、当然と言えば当然かもですが。

ちなみに、転職した人の労働時間は、

- 減少した 26.3%

- 変わらない 33.6%

- 増加した 39.3%

となっています。

【令和2年 転職者の労働時間の変化(男女別)】

(単位:%)

| 労働時間の変化 | 総数 | 男 | 女 |

| 増加した | 26.3 | 20.8 | 33.7 |

| ・3割以上増加 | 6.2 | 4.1 | 9.0 |

| ・1割以上3割未満増加 | 11.2 | 8.4 | 14.9 |

| ・1割未満増加 | 9.0 | 8.3 | 9.9 |

| 変わらない | 33.6 | 35.5 | 31.1 |

| 減少した | 39.3 | 43.3 | 33.8 |

| ・3割以上減少 | 14.7 | 15.6 | 13.6 |

| ・1割以上3割未満減少 | 13.8 | 15.6 | 11.4 |

| ・1割未満減少 | 10.8 | 12.2 | 8.9 |

給料が増えて、労働時間が減ったのなら最高ですよね。

時給単価が上がったってことで、実質、給料アップってことなので。

転職を決意した理由とは?

転職するときって、今の職場に何かしらの不満があって「その不満を解消したい」という人が多いと思います。

では、「実際に転職した人は、どんな理由で転職したのか?」ですが、

- 労働条件がよくなかったから(賃金以外) 28.2%

- 満足のいく仕事内容でなかったから 26.0%

- 賃金が低いから 23.8%

が多くなってます。

【令和2年 自己都合による離職理由の割合(複数回答)】

(単位:%)

| 転職(退職)をしようと決めた理由 | 総数 | 男 | 女 |

| 労働条件がよくなかったから(賃金以外) | 28.2 | 28.3 | 28.1 |

| 満足のいく仕事内容でなかったから | 26.0 | 28.4 | 22.8 |

| 賃金が低いから | 23.8 | 25.3 | 21.8 |

| 会社の将来に不安を感じたから | 23.3 | 27.5 | 17.8 |

| 人間関係がうまくいかなかったから | 23.0 | 21.1 | 25.4 |

| 他によい仕事があったから | 16.1 | 17.4 | 14.5 |

| いろいろな会社で経験を積みたいから | 15.9 | 15.2 | 16.6 |

| 能力・実績が正当に評価されないから | 15.3 | 16.8 | 13.3 |

| 安全や衛生等の職場環境がよくなかったから | 10.2 | 9.9 | 10.7 |

| 雇用が不安定だったため | 8.3 | 9.1 | 7.4 |

| 結婚・出産・育児のため | 6.2 | 4.3 | 8.7 |

| 病気・怪我のため | 4.0 | 3.6 | 4.6 |

| 介護・看護のため | 2.7 | 2.4 | 3.2 |

| 家族の転居・転職のため | 2.2 | 1.2 | 3.4 |

| その他 | 14.8 | 14.3 | 15.5 |

働きやすさを大きく左右する「人間関係」については「23.0%」と比較的高くなっており、男女別では、女性が「25.4%」と男性を上回っています。

この結果から、女性の方が、人間関係の円滑な環境を優先する傾向があるのかな?と思います。

逆に、「会社の将来に不安を感じたから」は、

- 男性 27.5%

- 女性 17.8%

と大きく違っていて、男性の転職理由3位になっています。

たしかに、「この会社、大丈夫かな・・・」って思いながら、ずるずる働いて「やっぱ、ダメだった・・・」ってなるぐらいなら、サッサと見切りをつけて他の会社で安心して働いてほうが健全ですよね。

転職活動の期間は、3ヶ月未満の人が7割以上

転職者が具体的に転職活動を始めてから直前の勤め先を離職するまでの期間は、

- 転職活動期間なし 23.6%

- 1か月未満 18.3%

- 1か月以上3か月未満 28.8%

- 3か月以上6か月未満 15.7%

となっています。

【令和2年 転職活動を始めてから離職するまでの期間】

(単位:%)

| 転職活動期間 | 総数 | 男 | 女 |

| 1か月未満 | 18.3 | 19.2 | 17.0 |

| 1か月以上3か月未満 | 28.8 | 27.1 | 31.2 |

| 3か月以上6か月未満 | 15.7 | 16.0 | 15.1 |

| 6か月以上9か月未満 | 5.9 | 6.6 | 4.8 |

| 9か月以上1年未満 | 2.9 | 3.8 | 1.7 |

| 1年以上2年未満 | 2.7 | 2.3 | 3.1 |

| 2年以上 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |

| 転職活動期間なし | 23.6 | 22.4 | 25.1 |

ほとんどの人が、転職活動の期間が、3ヶ月未満となっています。

みんな、結構、スムーズに転職が行えているんですね。

また、転職活動期間なしという人が「23.6%」と高いのは、びっくりですが、縁故(知人、友人等)による、転職の割合が一定数あるからかもしれません。

転職するなら、ハローワークから「再就職手当」をもらおう

次の職場が決まっている人(内定をもらっている人)は必要ありませんが、それ以外の人は、ハローワークの手続きは必須です。

それは、ハローワークで、仕事を探す・探さないに関わらずです。

というのも、ハローワークの手続きをしておかないと、「失業保険(基本手当・再就職手当など)」の受給ができないからです。

特に、再就職手当は、失業保険(基本手当)と違い、給付制限(2ヶ月または3ヶ月)の影響をほぼ受けません。

なので、

- 2~3ヶ月も仕事を休むつもりがない

- すぐに次の職場を探す予定

- ハローワークで仕事を探す気がない(民間の職業紹介などを利用する)

という人でも、要件さえ満たせば、支給を受けられます。

また、再就職手当は、以前に比べ、給付率が上がったため、結構な金額になってます。

はっきり言って、もらわないのはもったいないです。

必ず、ハローワークの手続きはしておきましょう。

【関連記事】

再就職手当の支給額については、こちらの記事でまとめています。

再就職手当が支給される「民間の職業紹介サービス」については、こちらの記事でまとめています。

仕事探しは慎重に!日本企業の約7割がブラック企業!?

転職することで、給料を増やしたり、労働条件や労働環境を改善し、今の職場の不満を解消することはできますが、すべての人がそうなるとは限りません。

というのも、厚生労働省の「労働基準監督年報(令和2年)」によると、日本企業の約7割に、労働基準法違反があったとされています。

内容としては、

- 長時間労働

- 残業代の未払い

- 労働条件を明示してない

が比較的、多くなっています。

労働基準法って、労働条件の最低基準を定めたものなので、これが守れてないっていうのは、ちょっと「ブラック感」が漂うってことです。

つまり、「転職したとしても、かなりの確率で、労働基準法違反の職場にあたってしまう」ってことなんです。

【関連記事】

だからこそ、

- 自分にとって、どんな職場が働きやすいのか?

- 仕事をするうえで、優先すべき要素はなんなのか?

をしっかり考えて、転職先を探した方がいいと思います。

結局、納得度の高い転職ができるかどうかは、事業主と労働者のマッチングの問題だと思うので。

まとめ

転職って、人生における重要な選択の1つで、納得のいく転職ができるかどうかで、人生の幸福度は大きく変わっちゃいます。

その分、不安も大きいので、

- どうせ、どこの会社でも同じでしょ!?

- 我慢して、今の職場にいたほうがいい

- 転職で失敗するぐらいなら・・・

みたいな、考えが働いて、なかなか決断できなかったりします。

でも、実際に転職した人の状況がわかると、

- 転職って、そんなに怖いものじゃない

- 転職って、すごくあたりまえなもの

って思えると思います。

もちろん、「職場に不満があるなら、なんでもかんでも転職しよう」ってことではなくて、まずは、上司に相談するなどして、その職場の環境を変えるなど、不満解消を優先したほうがいいと思いますけどね。

転職って、あくまで、不満解消の1つの手段なので。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

【あわせて読みたい】

コメント